6.0 Les métiers et l’apprentissage dans le contexte du marché du travail

6.1 Introduction

6.1.1 Objectif

Ce chapitre examine l’influence générale des métiers et de l’apprentissage sur le marché du travail canadien. Bien que la question demeure liée à la réussite des programmes d’apprentissage et l’obtention d’un certificat professionnel, ce chapitre aborde les effets macroéconomiques de la réussite, et il nécessite donc une approche plus générale que celle utilisée dans les chapitres restants.

Plus particulièrement, les effets de l’apprentissage et des formations dans les métiers sont examinés des perspectives de l’offre et de la demande. La perspective de la demande fait référence à la demande générale sur le marché du travail dans les métiers et au rôle des formations dans les métiers et de l’apprentissage afin de répondre à cette demande. De cette perspective, les apprentis contribuent au marché du travail durant et après leur formation d’apprentissage. Du côté de la demande, ce chapitre examine la proportion d’apprentis selon les différents métiers, la province, le groupe d’âge, le sexe, le statut d’immigrant et l’identité autochtone.

De la perspective de la demande, on peut considérer les formations dans les métiers et l’apprentissage comme une éducation de niveau postsecondaire.Note de bas de page 45 Par rapport à la demande, ce chapitre examine les inscriptions aux formations dans les métiers et à l’apprentissage, l’achèvement de ces programmes de formation, de même que les tendances associées à l’inscription à l’apprentissage, la réussite des formations dans les métiers et l’obtention d’un certificat professionnel dans divers groupes démographiques.

Ces deux perspectives sont réunies grâce à un examen des projections associées à l’offre et la demande en utilisant les projections du Système de projection des professions au Canada (SPPC) allant jusqu'à 2020 dans les métiers choisis, et par rapport à ces inscriptions aux programmes d’apprentissage et à leur réussite.

6.1.2 Contexte

La question de l’offre et de la demande en personnes de métier sur l’ensemble du marché du travail a retenu l’attention des décideurs canadiens, comme l’indiquent les nombreux programmes d’encouragement visant à faire augmenter le nombre des apprentis. À l’échelle fédérale, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a lancé plusieurs programmes semblables au cours des dernières années, dont la Subvention incitative aux apprentis, la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, le Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis et la déduction des frais liés aux outils des gens de métier.Note de bas de page 46

Plusieurs régions canadiennes ont aussi lancé des initiatives stratégiques liées aux métiers et à l’apprentissage au cours des dernières années. En voici quelques exemples :

- l’Ontario et l’Alberta ont lancé des programmes visant à encourager les élèves de niveau secondaire à entreprendre une carrière dans les métiers en leur permettant de commencer une formation d’apprentissage par l’entremise de la participation à un programme d’alternance travail-études pendant leurs études secondaires ;

- en 2007, la Colombie-Britannique a lancé une stratégie visant les apprentis autochtones dans le but d’améliorer la participation des Autochtones aux métiers. La province est consciente des pénuries actuelles et prévues en travailleurs qualifiés, de même que de la croissance rapide de la population de jeunes Autochtones en Colombie-Britannique ;

- le Manitoba a dévoilé un ensemble de nouvelles politiques liées aux projets d’investissement financés par l’État en juin 2011. L’objectif de ces politiques est d’améliorer la sécurité en milieu de travail lors de projets d’investissement et d’augmenter l’emploi dans les métiers spécialisés pour les Manitobains ;

- la Nouvelle-Écosse travaille en partenariat avec d’autres agences afin de mettre en œuvre le programme Techsploration. Son objectif est d’améliorer la participation des femmes dans les métiers spécialisés et les professions liées à la technologie et aux sciences en aidant les élèves de la 9e année et les anciennes élèves de la 10e à la 12e année à explorer divers choix de carrière.

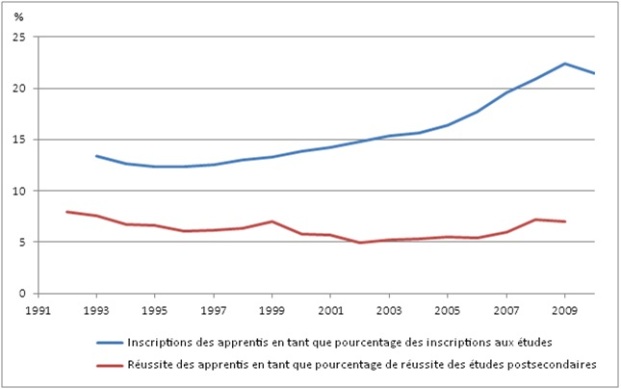

À l’exception de la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, la majorité des initiatives stratégiques ont été axées sur l’augmentation des inscriptions à l’apprentissage plutôt que sur leur réussite. Bien qu’il soit difficile de dire si ces initiatives en sont la cause, on a observé une forte hausse des inscriptions aux programmes d’apprentissage au cours de la dernière décennie. Le nombre d’apprentis qui terminent leur formation a aussi augmenté, en tenant compte du décalage entre la date l’inscription et celle de la réussite.

Malgré un intérêt croissant envers les métiers et l’apprentissage, peu de recherches ont été effectuées sur la contribution des formations d’apprentissage et des certificats d’écoles de métiers sur le marché du travail canadien. Ce chapitre fournit des données de base sur la portée des métiers et de l’apprentissage sur le marché du travail dans son ensemble. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une analyse complète de l’équilibre entre l’offre et la demande, on fournit aussi certains renseignements sur les projections associées à la demande dans les métiers ainsi que sur les implications de la récente augmentation du nombre d’inscriptions à des programmes d’apprentissage et du nombre d’apprentis qui terminent leur programme.

6.1.3 Questions de recherche

Cette partie de l’étude était guidée par les questions de recherche suivantes :

- Comment l’apprentissage et les certificats professionnels contribuent-ils au marché du travail canadien en général?

- Quelle proportion du marché du travail canadien les métiers représentent-ils?

- Comment les taux de participation au marché du travail, d’emploi et de chômage dans les métiers se comparent-ils à ceux des autres professions et des personnes qui ont un niveau d’instruction différent?

- Quel rôle jouent les métiers et l’apprentissage par rapport à la demande sur le marché du travail canadien?

- Quel est le taux d’emploi chez les personnes ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers dans les divers métiers?

- Comment la répartition de l’emploi change-t-elle au fil du temps chez les personnes ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers? Comment cette répartition change-t-elle durant les ralentissements économiques?

- Comment la répartition de l’emploi varie-t-elle chez les Canadiens ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers, par province, groupe d’âge, sexe, statut d’immigrant et identité autochtone?

- Quel est le rôle des métiers et de l’apprentissage dans l’approvisionnement en travailleurs spécialisés au Canada?

- Comment le nombre d’inscriptions aux métiers et à l’apprentissage varie-t-il selon les métiers spécialisés, les provinces/territoires, les groupes démographiques?

- Comment l’offre en nouveaux inscrits aux programmes d’apprentissage et en finissants se compare-t-elle à la demande dans les métiers sur le marché du travail?

6.1.4 Sources de données et méthodologie

La majorité des sources de données dans cette partie correspondaient à la description fournie dans l’introduction de ce rapport. Dans ce cas précis, on a accordé une plus grande importance aux résultats de l’Enquête sur la population active (EPA), puisqu’elle fournit le portrait le plus complet du marché du travail et des changements qu’il subit au fil du temps. Parmi les autres sources utilisées, on compte des statistiques sur l’enseignement postsecondaire et des projections sur l’offre et la demande fournies par le Système de projections des professions au Canada.

La principale méthode utilisée a été le croisement de divers aspects des formations d’apprentissage et dans les métiers avec d’autres professions et avec plusieurs résultats importants obtenus sur le marché du travail, incluant la participation au marché du travail, l’emploi, le chômage et le revenu. Lorsqu’il était possible de le faire, on a présenté des données chronologiques. Plus particulièrement, il était possible de fournir les résultats couvrant une période de 22 ans (soit de 1990 à 2011) pour la majorité des questions d’intérêt grâce à des données de l’EPA. Finalement, on présente certains résultats sur l’offre et la demande de travailleurs, fondés sur des tableaux du Système de projections des professions au Canada.

6.2 Aperçu de la main-d’œuvre dans les métiers, des participants à la formation d’apprenti et des détenteurs de certificat professionnel

6.2.1 Définition des métiers

Il n’existe pas de définition « normalisée » de ce que constitue un « métier ». Différentes définitions peuvent fournir des données différentes quant à la main-d’œuvre dans les métiers et la proportion de la population active totale qui travaille dans les métiers. En voici les différentes manières de définir les métiers :

- Toutes les professions incluses dans le grand groupe H de la CNP-SNote de bas de page 47 de Statistique Canada : emplois dans les métiers, le transport, la machinerie et les occupations connexes (93 professions dans le code de quatre chiffres de la CNP) Cette classification est souvent utilisée afin de produire des rapports sur les métiers parce qu’il s’agit d’un groupe de Statistique Canada et que les chiffres sont facilement accessibles. Cette classification n’est cependant pas particulièrement utile pour procéder à des études sur l’apprentissage parce qu’elle inclut plusieurs professions qui ne sont pas des métiers d’apprentissage (p. ex., aide de corps de métier) et exclut plusieurs importants métiers d’apprentissage (p. ex., cuisiniers, coiffeurs).

- Principaux métiers d’apprentissage (56 professions dans le code de quatre chiffres de la CNP) Supposément, les métiers d’apprentissage incluraient toutes les professions qui se trouvent dans le SIAI (environ 200 métiers dans le code de quatre chiffres de la CNP). Par contre, beaucoup de ces professions sont des métiers d’apprentissage dans seulement une ou deux provinces. De plus, certains métiers importants dans ce groupe comptent seulement un petit nombre d’apprentis, puisque l’apprentissage ne représente pas un cheminement commun vers ces professions. En effet, plus de la moitié des professions dans le SIAI comptent un très petit nombre d’apprentis (dix ou moins), ce qui amène à se demander si ces apprentis devraient être pris en considération, surtout par rapport au total de la population active dans ces métiers. C’est pourquoi on a choisi une liste de 56 métiers qui pourraient être considérés comme des « métiers principaux ». Ces métiers sont utilisés pour la majorité des objectifs de cette étude.

- Une liste de 100 professions créée par RHDCC et utilisée pour calculer la proportion du nombre total des membres de la population active qui pratiquent un métier selon le Recensement de 2006. Ce groupe chevauche beaucoup le groupe H de la CNP-S.

- Un sous-ensemble de 33 professions parmi les précédentes, nommées « métiers traditionnels ». Il s’agit aussi d’un sous-ensemble des 56 principaux métiers d’apprentissage définis plus tôt. Cependant, la main-d’œuvre totale dans ces métiers est semblable, parce que la liste des 56 métiers inclut plusieurs métiers relativement peu populaires.

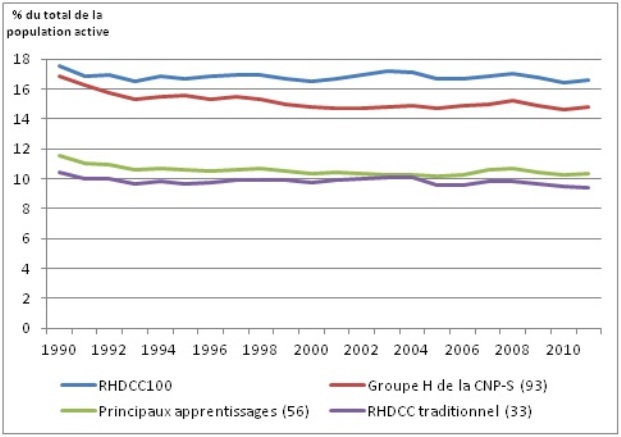

Le graphique 6.1 montre les tendances du pourcentage de la population active totale qui travaille dans les métiers, en fonction de ces définitions, selon l’EPA. On remarque que le groupe des 100 métiers compilés par RHDCC est demeuré presque stable à environ 17 % au cours de cette période. Le groupe H de la CNP-S a affiché une légère baisse au cours des années 1990, mais il est demeuré presque constant à environ 15 % depuis cette époque. Les effets de la récession récente ont entraîné une faible baisse entre 2009 et 2010, et on a ensuite observé une légère remontée en 2011. Les principaux métiers d’apprentissage ont suivi une même tendance, mais avec une proportion beaucoup plus faible (un peu plus de 10 %) au cours de la dernière décennie. La différence entre les principaux métiers d’apprentissage et les métiers traditionnels de RHDCC est petite, ce qui renforce le fait que les 20 derniers métiers du groupe principal ne comptent que pour un faible pourcentage du marché du travail.

Graphique 6.1 Graphique 6.1 Pourcentage de la main-d’œuvre totale faisant partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011 (Source : EPA)

Description de l’image Graphique 6.1 Graphique 6.1 Pourcentage de la main-d’œuvre totale faisant partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011 (Source : EPA)

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de la main-d’œuvre totale des métiers faisant partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011. Les définitions des métiers incluent : RHDCC100; groupe H de la CNP-S (93); principaux apprentissages (56), et RHDCC traditionnel (33).

Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition de RHDCC100 était de 17,6 % en 1990 et avait diminué à 16,9 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie de RHDCC100 était de 16,5 % en 2001; 16,7 % en 2002; 17,0 % en 2003; 17,2 % en 2004; 17,1 % en 2005; 16,7 % en 2006; 16,7 % en 2007; 16,9 % en 2008; 17,1 % en 2009; 16,8 % en 2010, et 16,4 % en 2011.

Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition du groupe H de la CNP-S (93) était de 16,9 % en 1990 et avait diminué à 14,8 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie du groupe H de la CNP-S (93) était de 14,7 % en 2001; 14,7 % en 2002; 14,8 % en 2003; 14,9 % en 2004; 14,7 % en 2005; 14,9 % en 2006; 14,9 % en 2007; 15,2 % en 2008; 14,9 % en 2009; 14,6 % en 2010, et 14,8 % en 2011.

Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition des principaux apprentissages (56) était de 11,5 % en 1990 et avait diminué à 10,3 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie du groupe des principaux apprentissages (56) était de 10,4 % en 2001; 10,3 % en 2002; 10,2 % en 2003; 10,2 % en 2004; 10,2 % en 2005; 10,3 % en 2006; 10,6 % en 2007; 10,7 % en 2008; 10,4 % en 2009; 10,2 % en 2010, et 10,3 % en 2011.

Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition de RHDCC traditionnel (33) était de 10,4 % en 1990 et avait diminué à 9,8 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie de RHDCC traditionnel (33) était de 9,9 % en 2001; 10,0 % en 2002; 10,1 % en 2003; 10,1 % en 2004; 9,6 % en 2005; 9,5 % en 2006; 9,8 % en 2007; 9,8 % en 2008; 9,6 % en 2009; 9,5 % en 2010, et 9,4 % en 2011.

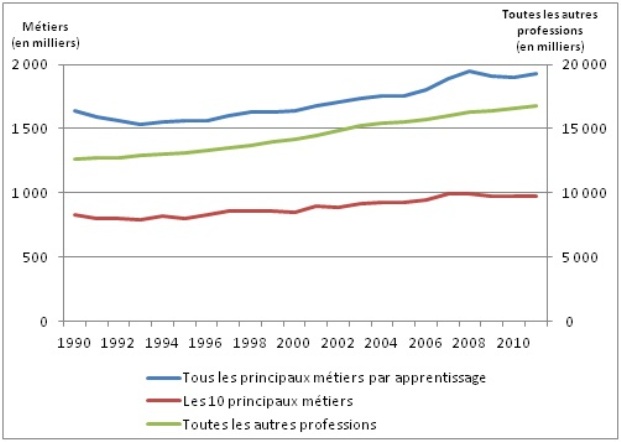

Le graphique 6.2 place ces renseignements dans le contexte de la population active totale. De cette perspective, la croissance globale dans les principaux métiers d’apprentissage n’a pas été très différente de celle observée dans les autres métiers, mais elle a affiché des fluctuations un peu plus importantes au fil des années. Plus particulièrement, les métiers ont affiché une croissance plus forte que les autres professions au milieu des années 2000, suivie d’une baisse de la croissance au cours de la récession de 2009, puis d’un regain. Les chiffres associés aux dix métiers les plus populaires se sont stabilisés au cours des dernières années.

Graphique 6.2 Main-d’œuvre totale et main-d’œuvre dans les principaux métiers, de 1990 à 2011[Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.2 Main-d’œuvre totale et main-d’œuvre dans les principaux métiers, de 1990 à 2011[Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la main-d’œuvre totale et la main-d’œuvre dans les principaux métiers, de 1990 à 2011. La main-d’œuvre est divisée en trois catégories, soit tous les principaux métiers par apprentissage, les dix principaux métiers et toutes les autres professions.

La main-d’œuvre totale pour tous les principaux métiers par apprentissage était de 1 640 100 en 1990 et avait diminué à 1 635 900 en 2000. La main-d’œuvre totale pour tous les principaux métiers par apprentissage était de 1 677 500 en 2001; 1 710 700 en 2002; 1 734 300 en 2003; 1 753 600 en 2004; 1 758 500 en 2005; 1 803 700 en 2006; 1 888 000 en 2007; 1 947 000 en 2008; 1 912 800 en 2009; 1 896 300 en 2010, et 1 931 000 en 2011.

La main-d’œuvre totale pour les dix principaux métiers était de 833 400 en 1990 et avait augmenté à 850 800 en 2000. La main-d’œuvre totale pour les dix principaux métiers était de 895 200 en 2001; 887 000 en 2002; 914 900 en 2003; 926 300 en 2004; 928 800 en 2005; 941 000 en 2006; 993 900 en 2007; 994 800 en 2008; 975 500 en 2009; 970 000 en 2010, et 973 600 en 2011.

La main-d’œuvre totale pour toutes les professions était de 12 604 500 en 1990 et avait augmenté à 14 206 000 en 2000. La main-d’œuvre totale pour toutes les professions était de 14 427 400 en 2001; 14 858 400 en 2002; 15 213 700 en 2003; 15 400 700 en 2004; 15 535 000 en 2005; 15 713 000 en 2006; 15 996 200 en 2007; 16 256 900 en 2008; 16 416 200 en 2009; 16 628 800 en 2010, et 16 768 400 en 2011.

6.2.2 Participation au marché du travail selon la formation scolaire

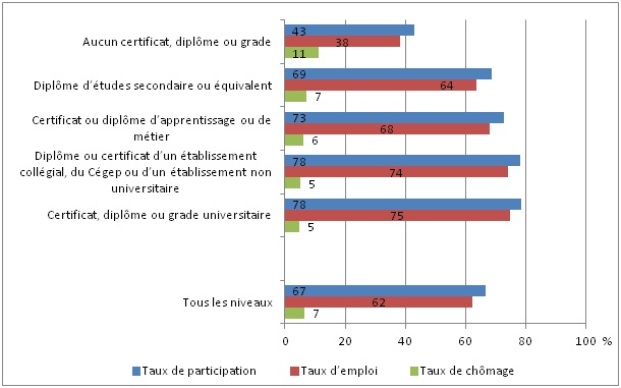

Le graphique 6.3Note de bas de page 48 indique qu’en 2006, les taux de participation au marché du travail et d’emploi chez les Canadiens qui avaient un certificat d’apprenti ou d’une école de métier étaient supérieurs à ceux enregistrés chez les travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, mais inférieurs à ceux enregistrés chez les travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire. Le phénomène inverse est observé par rapport au taux de chômage. En effet, le taux de chômage des travailleurs qui avaient un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier était inférieur à celui des travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, mais supérieur à celui des travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire.

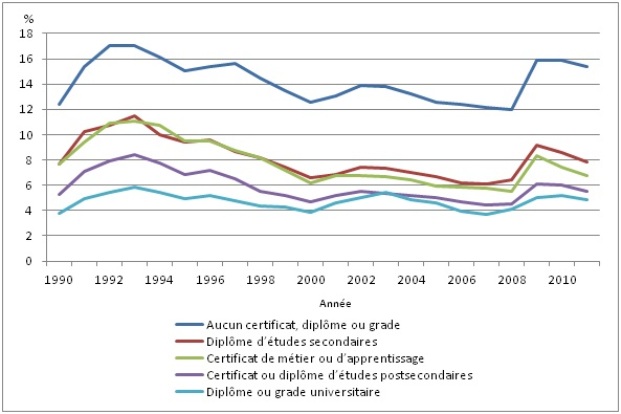

Le graphique 6.4 montre que le taux général de chômage était à la baisse de 1990 à 2010. Les taux de chômage chez les travailleurs qui avaient un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier étaient beaucoup plus faibles que ceux enregistrés chez les travailleurs qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, environ les mêmes que chez les travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires, et supérieurs à ceux des travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire. Les effets de la récente récession étaient visibles dans tous les groupes en 2009. Le groupe qui a été le plus touché par la récession est celui des travailleurs qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, suivi des travailleurs qui avaient un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier et les travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires, et finalement les travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Graphique 6.3 Activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation en 2006 [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 6.3 Activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation en 2006 [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le pourcentage des activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation en 2006. Trois indicateurs, soit le taux de participation, le taux d’emploi et le taux de chômage, sont présentés pour chaque niveau d’éducation.

Le groupe de main-d’œuvre sans aucun certificat, diplôme ou grade avait un taux de participation de 42,9 %, un taux d’emploi de 38,1 %, et un taux de chômage de 11,1 %.

Le groupe de main-d’œuvre ayant un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent avait un taux de participation de 68,8 %, un taux d’emploi de 63,8 %, et un taux de chômage de 7,3 %.

Le groupe de main-d’œuvre ayant un certificat ou un diplôme d’apprentissage ou de métier avait un taux de participation de 72,6 %, un taux d’emploi de 68,1 %, et un taux de chômage de 6,2 %.

Le groupe de main-d’œuvre ayant un diplôme ou un certificat d’un établissement collégial, du Cégep ou d’un établissement non universitaire avait un taux de participation de 78,1 %, un taux d’emploi de 74,2 %, et un taux de chômage de 5 %.

Le groupe de main-d’œuvre ayant un certificat, un diplôme ou un grade universitaire avait un taux de participation de 78,4 %, un taux d’emploi de 74.7 %, et un taux de chômage de 4.6 %.

L’ensemble des données de tous les niveaux d’éducation indique un taux de participation de 66,8 %, un taux d’emploi de 62,4 %, et un taux de chômage de 6,6 %.

Graphique 6.4 Tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.4 Tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation, de 1990 à 2011. Les niveaux d’éducation inclus sont : aucun certificat, diplôme ou grade; diplôme d’études secondaires; certificat de métier ou d’apprentissage; certificat ou diplôme d’études postsecondaires, et diplôme ou grade universitaire.

Le taux de chômage pour ceux n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade était de 12,4 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans pour ensuite diminuer à 12,6 % en 2000. Le taux de chômage était de 13,1 % en 2001; 13,9 % en 2002; 13,8 % en 2003; 13,2 % en 2004; 12,6 % en 2005; 12,4 % en 2006; 12,1 % en 2007; 12,0 % en 2008; 15,9 % en 2009; 15,9 % en 2010, et 15,4 % en 2011.

Le taux de chômage pour ceux ayant un diplôme d’études secondaires était de 7,7 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans avant de diminuer à 6,6 % en 2000. Le taux de chômage était de 6,9 % en 2001; 7,4 % en 2002; 7,3 % en 2003; 7,0 % en 2004; 6,7 % en 2005; 6,2 % en 2006; 6,1 % en 2007; 6,4 % en 2008; 9,1 % en 2009; 8,6 % en 2010, et 7,9 % en 2011.

Le taux de chômage pour ceux ayant un certificat de métier ou d’apprentissage était de 7,7 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans pour ensuite diminuer à 6,2 % en 2000. Le taux de chômage était de 6,8 % en 2001; 6,8 % en 2002; 6,7 % 2003; 6,4 % en 2004; 5,9 % en 2005; 5,9 % en 2006; 5,7 % en 2007; 5,5 % en 2008; 8,3 % en 2009; 7,4 % en 2000, et 6,8 % en 2010.

Le taux de chômage pour ceux ayant un certificat ou diplôme d’études postsecondaires était de 5,3 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans avant de diminuer à 4,7 % en 2000. Le taux de chômage était de 5,2 % en 2001; 5,5 % en 2002; 5,3 % en 2003; 5,2 % en 2004; 5,0 % en 2005; 4,7 % en 2006; 4,4 % en 2007; 4,5 % en 2008; 6,1 % en 2009; 6,0 % en 2010, et 5,5 % en 2011.

Le taux de chômage pour ceux ayant un diplôme ou grade universitaire était de 3,8 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans avant de redescendre à 3,8 % en 2000. Le taux de chômage était de 4,6 % en 2001; 5,0 % en 2002; 5,4 % en 2003; 4,9 % en 2004; 4,6 % en 2005; 4,0 % en 2006; 3,7 % en 2007; 4,1 % en 2008; 5,0 % en 2009; 5,2 % en 2010, et 4,9 % en 2011.

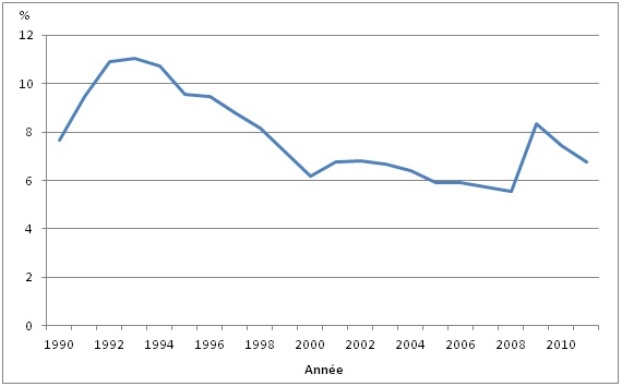

La tendance associée aux détenteurs de certificats d’apprentissage et professionnels est reproduite à une plus grande échelle dans le graphique 6.5 afin d’illustrer plus clairement les fluctuations dans ce groupe au fil du temps. Les effets des deux périodes de récession, au début des années 1990 et en 2009, se démarquent dans ce graphique. À part ces sommets, on remarque plus clairement une tendance à la baisse du taux de chômage chez les travailleurs qui ont ces niveaux d’instruction. Ce résultat est cohérent avec la situation décrite par Desjardins (2011).

Graphique 6.5 Pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.5 Pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011. Le taux de chômage était de 7,7 % en 1990, avait augmenté à 10,7 % en 1994, puis avait diminué de manière constante pour atteindre 6,2 % en 2000. Le taux de chômage était de 6,8 % en 2001; 6,8 % en 2002; 6,7 % en 2003; 6,4 % en 2004; 5,9 % en 2005; 5,9 % en 2006; 5,7 % en 2007; 5,5 % en 2008; 8,3 % en 2009; 7,4 % en 2000, et 6,8 % en 2010.

6.3 La demande

6.3.1 La reconnaissance professionnelle dans l’ensemble de la population active

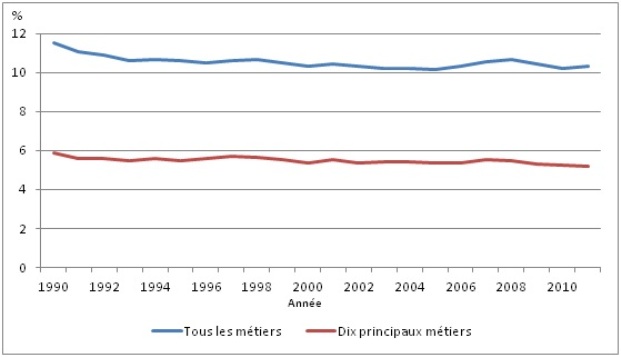

Le graphique 6.6 indique le pourcentage du nombre total de travailleurs qui possèdent un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier pour tous les métiers, et pour les dix métiers les plus populaires.Note de bas de page 49 Il montre une tendance relativement stable au cours de la dernière décennie, suivie d’un faible déclin dans les années 1990. Dans les dix métiers les plus populaires, on a observé une légère baisse au cours de la période complète.

Graphique 6.6 Certificats de métier comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.6 Certificats de métier comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les travailleurs possédant un certificat de métier comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011. Le graphique contient une ligne représentant tous les métiers et une autre représentant les dix principaux métiers comme un pourcentage de la population active totale.

Pour tous les métiers, les travailleurs ayant un certificat de métier représentaient 11,51 % de la population active totale en 1990 et leur pourcentage avait diminué à 10,33 % en 2000. Le pourcentage était de 10,42 % en 2001; 10,32 % en 2002; 10,23 % en 2003; 10,22 % en 2004; 10,17 % en 2005; 10,30 % en 2006; 10,56 % en 2007; 10,70 % en 2008; 10,44 % en 2009; 10,24 % en 2010, et 10,33 % en 2011.

Le pourcentage de travailleurs des dix principaux métiers dans la population active était de 5,85 % en 1990 et avait diminué à 5,37 % en 2000. Le pourcentage était de 5,56 % en 2001; 5,35 % en 2002; 5,40 % en 2003; 5,40 % en 2004; 5,37 % en 2005; 5,37 % en 2006; 5,56 % en 2007; 5,46 % en 2008; 5,32 % en 2009; 5,24 % en 2010, et 5,21 % en 2011.

6.3.2 La correspondance des certificats aux professions

Les résultats présentés ci-dessus montrent que les travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier représentent un peu plus de 10 % de la population active. Par contre, ces résultats ne permettent pas de savoir quelle proportion des membres de ce groupe travaille dans les métiers, et quelle proportion des travailleurs qui pratiquent ces professions détient d’autres types de diplômes ou ont atteint d’autres niveaux d’instruction. Il est donc utile d’examiner de façon plus générale la correspondance entre les titres de compétences et les professions.

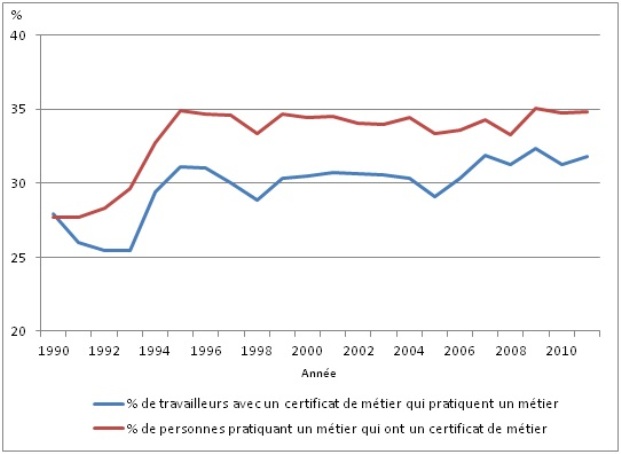

Le graphique 6.7 indique la tendance temporelle par rapport à la correspondance dans les deux directions. La ligne bleue dans ce graphique montre qu’en moyenne, environ 30 % des détenteurs de certificats professionnels travaillent réellement dans des métiers. Ces données suggèrent qu’il y a un grand bassin d’ouvriers certifiés qui travaillent dans d’autres secteurs que leur métier. La correspondance s’est quelque peu améliorée au cours des dernières années, ce qui pourrait être lié aux meilleures perspectives d’emploi dans les métiers dont on a fait mention plus tôt.

Il est intéressant de remarquer que le pourcentage des personnes qui travaillent dans les métiers et qui détiennent vraiment un certificat professionnel est seulement un peu plus élevé que le cadre de la correspondance inverse, bien que ces deux données ne soient pas directement liées. En effet, on observe un important décalage dans les deux directions. Ces deux données indiquent que l’offre en ouvriers certifiés serait presque égale à la main-d’œuvre dans les métiers si tous les travailleurs qui ont un certificat professionnel dans un métier travaillaient réellement dans un métier.

Il est important de souligner que ces données sont quelque peu sous-estimées, puisque l’EPA ne nous permet pas d’identifier les travailleurs qui détiennent un certificat professionnel, mais qui détiennent aussi ce que Statistique Canada définit comme un diplôme « d’études supérieures ». Cela est dû au fait que l’EPA n’enregistre que le plus haut niveau d’instruction, qui subsume tous les autres. En réalité, parmi les personnes qui travaillent dans les métiers, une majorité a un niveau d’instruction « inférieur » au certificat d’apprentissage ou au certificat d’une école de métier (graphique 4.2, page 149). En tenant pour acquis que l’objectif est d’améliorer le nombre de travailleurs qui ont des titres de compétence qui correspondent à leur profession, c’est ce groupe qui présente le plus grand intérêt par rapport à la formation.

Graphique 6.7 Correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de métier aux professions et des professions aux certificats, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.7 Correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de métier aux professions et des professions aux certificats, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de métier aux professions et des professions aux certificats, de 1990 à 2011. Une ligne représente le pourcentage de travailleurs ayant un certificat de métier qui pratiquent un métier et une autre représente le pourcentage de personnes pratiquant un métier qui ont un certificat de métier.

Le pourcentage de travailleurs ayant un certificat de métier qui pratiquent un métier était de 27,9 % en 1990 et avait augmenté à 30,5 % en 2000. Le pourcentage était de 30,7 % en 2001; 30,7 % en 2002; 30,6 % en 2003; 30,3 % en 2004; 29,1 % en 2005; 30,3 % en 2006; 31,9 % en 2007; 31,3 % en 2008; 32,4 % en 2009; 31,2 % en 2010, et 31,8 % en 2011.

Le pourcentage de personnes pratiquant un métier qui ont un certificat de métier était de 27,7 % en 1990 et avait augmenté à 34,5 % en 2000. Le pourcentage était de 34,5 % en 2001; 34,1 % en 2002; 33,9 % en 2003; 34,4 % en 2004; 33,4 % en 2005; 33,6 % en 2006; 34,3 % en 2007; 33,3 % en 2008; 35,0 % en 2009; 34,7 % en 2010, et 34,9 % en 2011.

La classification du niveau d’éducation présentée dans le Recensement de 2006 permet de réaliser une distribution plus explicite des travailleurs qui détiennent un certificat d’apprenti inscrit et de ceux qui ont un autre type de certificat professionnel.

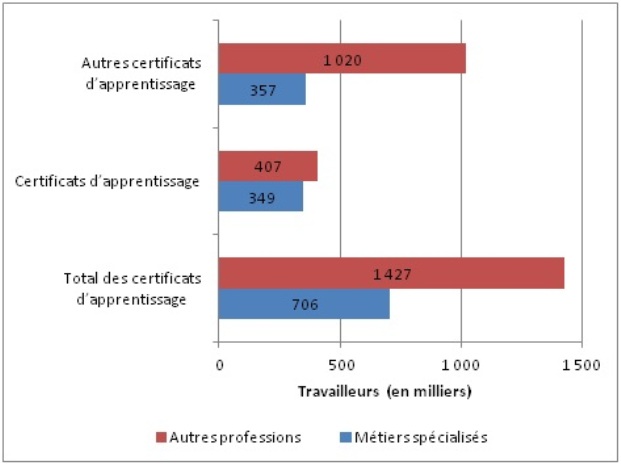

Ce deuxième groupe incluait probablement des travailleurs qualifiés, mais aussi les travailleurs qui ont suivi une formation en établissement, ou qui ont un autre type de certificat qui ne mène pas au statut de compagnon. Le graphique 6.8 illustre cette distribution grâce à de véritables données sur la main-d’œuvre plutôt que des pourcentages afin de fournir une idée plus précise de l’importance de ces groupes.

Parmi les travailleurs qui ont un certificat d’apprenti inscrit, on compte un peu moins qui travaillent dans des professions considérées comme des métiers que de gens qui travaillent dans les professions. La différence est cependant beaucoup plus importante chez les travailleurs qui détiennent un autre type de certificat professionnel. Cette différence est probablement attribuable en partie au fait que plusieurs professions qui pourraient être considérées comme des métiers aux fins de formation et de reconnaissance ne sont en réalité pas des métiers d’apprentissage. On trouve des exemples dans les grands groupes de la CNP-S I et J, qui représentent les travailleurs du secteur primaire et de celui de la fabrication, respectivement.

Graphique 6.8 Total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou une profession [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 6.8 Total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou une profession [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou une profession, selon le recensement de 2006. Les catégories incluent les autres certificats d’apprentissage, les certificats d’apprentissage et le total des certificats d’apprentissage.

Parmi les travailleurs ayant « un autre certificat d’apprentissage », 1 020 000 travaillaient dans d’autres professions et 357 000 travaillaient dans des métiers spécialisés.

Parmi les travailleurs ayant un certificat d’apprentissage, 407 000 travaillaient dans d’autres professions et 349 000 travaillaient dans des métiers spécialisés.

Parmi les travailleurs ayant soit un certificat d’apprentissage, soit « un autre certificat d’apprentissage », 1 427 000 travaillaient dans d’autres professions et 706 000 travaillaient dans des métiers spécialisés.

6.3.3 Certificats d’apprentissage et d’écoles de métiers dans les 10 principaux métiers

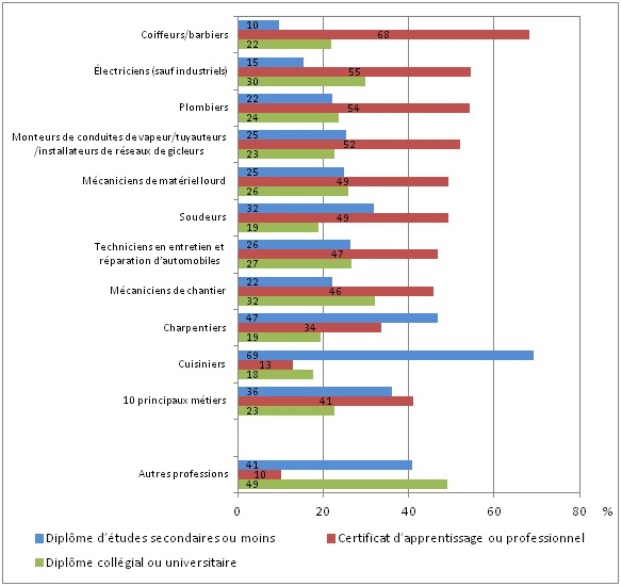

Le graphique 6.9 montre les niveaux d’instruction des travailleurs dans les dix principaux métiers, selon les données du Recensement de 2006. C’est dans le métier de coiffeurs/barbiers que l’on trouve la plus forte proportion d’apprentis ou de détenteurs de certificats professionnels, et le plus faible pourcentage de travailleurs qui ont, au mieux, un diplôme d’études secondaires. Les cuisiniers se trouvent à l’extrême opposé. C’est dans ce groupe que l’on compte le plus faible pourcentage de travailleurs qui ont un certificat professionnel ou d’apprenti et le plus grand pourcentage qui ont, au mieux, un diplôme d’études secondaires. Les pourcentages à chaque niveau sont semblables dans la majorité des métiers liés à la mécanique ou à la construction, à l’exception des charpentiers, chez qui le niveau d’instruction est généralement plus bas.

Graphique 6.9 Niveaux d’instruction dans les dix principaux métiers du Sceau rouge, en 2006 [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 6.9 Niveaux d’instruction dans les dix principaux métiers du Sceau rouge, en 2006 [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant les niveaux d’instruction des travailleurs dans les dix principaux métiers du Sceau rouge, selon le recensement de 2006. Les niveaux d’instruction sont : diplôme d’études secondaires ou moins; certificat d’apprentissage ou professionnel, et diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des coiffeurs et les barbiers, 10 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 68 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 22 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des électriciens (sauf industriels), 15 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 55 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 30 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des plombiers, 22 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 54 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 24 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des monteurs de conduites de vapeur, les tuyauteurs et les installateurs de réseaux de gicleurs, 25 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 52 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 23 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des mécaniciens de matériel lourd, 25 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 49 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 26 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des techniciens en entretien et réparation d’automobiles, 26 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 47 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 27 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des mécaniciens de chantier, 22 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 46 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 32 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des charpentiers, 47 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 34 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 19 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des cuisiniers, 69 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 13 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 18 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des travailleurs dans les 10 principaux métiers, 36 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 41 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 23 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

Pour ce qui est des travailleurs des autres professions, 41 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 10 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 49 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.

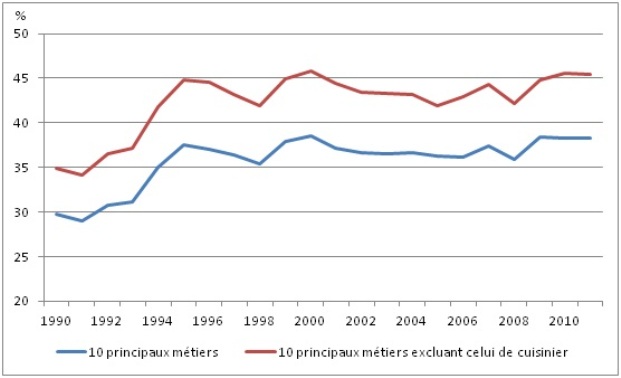

Le graphique 4.1 (page 147) indique que la proportion de travailleurs qui détient un certificat professionnel ou d’apprentissage a été assez constante depuis le milieu des années 1990. Le graphique 6.10 montre la même tendance dans l’ensemble des dix métiers les plus populaires, à l’exception des cuisiniers, puisque ce métier représente de toute évidence une exception parmi les dix principaux métiers. La tendance générale est semblable dans les deux cas, incluant l’importante hausse du nombre de reconnaissances professionnelles accordé au début des années 1990. Depuis cette époque, ces proportions n’ont pas beaucoup changé, ce qui indique que la proportion de travailleurs certifiés qui quittent les métiers est très semblable à celle des travailleurs certifiés qui commencent un métier. Même au cours des dernières années, où le nombre de finissants a augmenté, le nombre de travailleurs a été insuffisant pour augmenter la proportion de personnes de métier qui obtiennent un certificat.

Graphique 6.10 Pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers dans les dix principaux métiers, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.10 Pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers dans les dix principaux métiers, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans les dix principaux métiers et dans les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, de 1990 à 2011. Il y a une ligne représentant les dix principaux métiers et une autre représentant les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier.

Pour les dix principaux métiers, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 29,7 % en 1990 et avait augmenté à 38,6 % en 2000. Le pourcentage était de 37,1 % en 2001; 36,6 % en 2002; 36,5 % en 2003; 36,7 % en 2004; 36,3 % en 2005; 36,1 % en 2006; 37,4 % en 2007; 35,9 % en 2008; 38,4 % en 2009; 38,3 % en 2010, et 38,3 % en 2011.

Pour les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage était de 34,9 % en 1990 et avait augmenté à 45,9 % en 2000. Le pourcentage était de 44,4 % en 2001; 43,5 % en 2002; 43,3 % en 2003; 43,1 % en 2004; 41,9 % en 2005; 43,0 % en 2006; 44,3 % en 2007; 42,2 % en 2008; 44,8 % en 2009; 45,6 % en 2010, et 45,5 % en 2011.

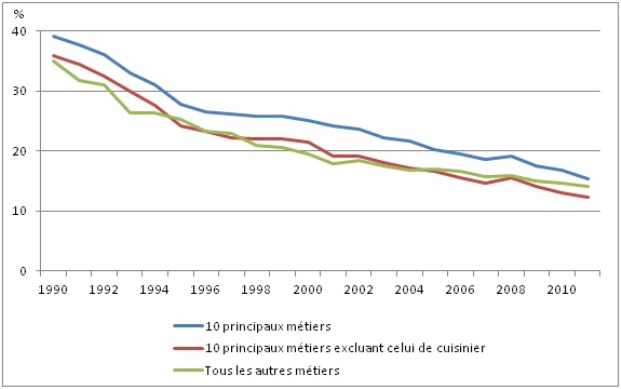

Le changement principal qui s’est produit au cours de la période d’examen est lié aux pourcentages de travailleurs qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires (graphique 4.1, page 147). Une distribution est présentée dans le tableau 6.11 pour les dix principaux métiers et le reste des métiers. On a aussi inclus une représentation graphique pour les dix principaux métiers, à l’exception de celui de cuisinier, puisque c’est dans ce métier que l’on compte la plus grande proportion de travailleurs sans diplôme d'études secondaires. Dans tous les cas, on a observé un déclin constant du pourcentage de travailleurs qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires. En réalité, le pourcentage de travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires était plus élevé dans les dix principaux métiers que dans le reste des métiers. Cependant, quand on exclut les cuisiniers, les pourcentages dans les neuf principaux métiers restants sont comparables à ceux de l'ensemble des autres métiers.

Graphique 6.11 Pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.11 Pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires pour les dix principaux métiers, les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, et tous les autres métiers, de 1990 à 2011. Une ligne représente les dix principaux métiers, une autre les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier et une dernière tous les autres métiers.

Pour les dix principaux métiers, le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires était de 39,1 % en 1990 et avait diminué à 25,0 % en 2000. Le pourcentage était de 24,1 % en 2001; 23,7 % en 2002; 22,2 % en 2003; 21,6 % en 2004; 20,2 % en 2005; 19,5 % en 2006; 18,6 % en 2007; 19,0 % en 2008; 17,5 % en 2009; 16,8 % en 2010, et 15,4 % en 2011.

Pour les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires était de 35,9 % en 1990 et avait diminué à 21,5 % en 2000. Le pourcentage était de 19,1 % en 2001; 19,2 % en 2002; 18,0 % en 2003; 17,2 % en 2004; 16,5 % en 2005; 15,5 % en 2006; 14,7 % en 2007; 15,5 % en 2008; 14,0 % en 2009; 13,0 % en 2010, et 12,3 % en 2011.

Pour tous les autres métiers, le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires était de 35,0 % en 1990 et avait diminué à 19,5 % en 2000. Le pourcentage était de 17,9 % en 2001; 18,5 % en 2002; 17,5 % en 2003; 16,8 % en 2004; 17,0 % en 2005; 16,6 % en 2006; 15,8 % en 2007; 16,0 % en 2008; 15,0 % en 2009; 14,6 % en 2010, et 14,1 % en 2011.

Les chiffres présentés dans le graphique 6.11 reflètent en réalité les tendances en éducation, selon lesquelles le taux de réussite des études secondaires a augmenté rapidement, au point où très peu d’élèves n’obtiennent désormais pas leur diplôme d’études secondaires. À mesure que les personnes de métier âgées quittent le marché du travail, la proportion de travailleurs qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires devrait continuer à baisser. Ce phénomène ne change pas beaucoup la situation chez les apprentis et les détenteurs de certificat professionnel. En effet, le résultat est qu’un plus grand nombre de diplômés du secondaire intègrent les métiers, mais le nombre de travailleurs qui commencent un métier pour lequel ils ont un certificat pertinent n’a pas changé.

6.3.4 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers par province

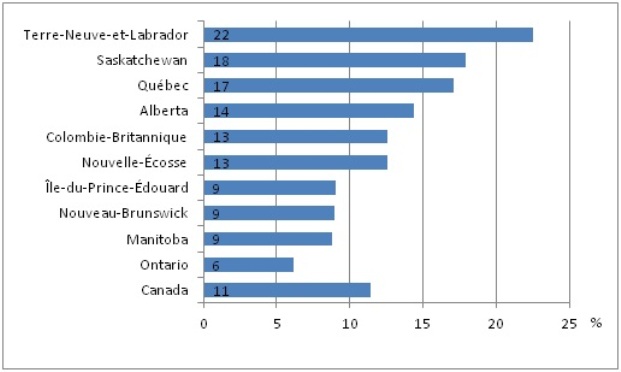

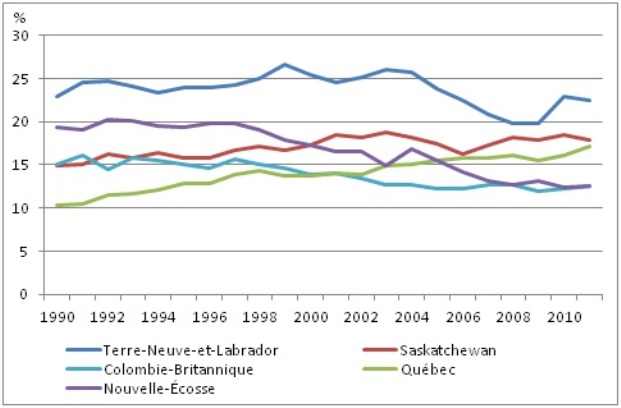

Le graphique 6.12 montre les tendances du pourcentage de la population active qui détient un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers en fonction de la province, pour l’année 2010. On remarque d’importantes variations, d’un sommet de 25 % à Terre-Neuve-et-Labrador à un plancher de 6,2 % en Ontario. On ne remarque aucune tendance régionale marquée.

Le graphique 6.13 affiche la tendance temporelle associée à ces pourcentages pour les provinces choisies où l’on a observé le plus important changement au cours de la période de 22 ans. À Terre-Neuve-et-Labrador, on a observé d’importantes fluctuations au cours des dernières années. On a noté une baisse au cours de la première partie de la décennie passée, suivie d’une augmentation au cours des dernières années, bien que moins importante que celle des années 1990. En Saskatchewan, on a observé une hausse dans les années 1990, suivie d’une stabilisation. Au Québec, la tendance est généralement à la hausse, alors que celle de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse est à la baisse. Dans les provinces dont les données ne sont pas affichées, on a observé des tendances assez stables, semblables à celles de l’ensemble du Canada.

Graphique 6.12 Pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.12 Pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011.

Le pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 22,5 % à Terre-Neuve-et-Labrador; 17,9 % en Saskatchewan; 17,1 % au Québec; 14,4 % en Alberta; 12,6 % en Colombie-Britannique; 12,6 % en Nouvelle-Écosse; 9,0 % à l’Île-du-Prince-Édouard; 8,9 % au Nouveau-Brunswick; 8,8 % au Manitoba; 6,2 % en Ontario, et 11,4 % au Canada.

Graphique 6.13 Tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans des provinces/territoires choisis, de 1990 à 2011[Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.13 Tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans des provinces/territoires choisis, de 1990 à 2011[Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans des provinces choisies, de 1990 à 2011. Chaque province est représentée par sa propre ligne.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 23 % en 1990 et a augmenté légèrement jusqu’à 25,4 % de 1990 à 2000. Le pourcentage était de 24,5 % en 2001; 25,1 % en 2002; 26 % en 2003; 25,8 % en 2004; 23,8 % en 2005; 22,5 % en 2006; 20,8 % en 2007; 19,8 % en 2008; 19,8 % en 2009; 22,9 % en 2010, et 22,5 % en 2011.

En Saskatchewan, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 14,9 % en 1990 et a augmenté légèrement jusqu’à atteindre 25,4 % de 1990 à 2001. Le pourcentage était de 18,1 % en 2002; 18,8 % en 2003; 18,2 % en 2004; 17,4 % en 2005; 16,2 % en 2006; 17,3 % en 2007; 18,1 % en 2008; 17,8 % en 2009; 18,5 % en 2010, et 17,9 % en 2011.

En Colombie-Britannique, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 15,1 % en 1990 et a diminué légèrement jusqu’à 14 % de 1990 à 2001. Le pourcentage était de 13,5 % en 2002; 12,7 % en 2003; 12,7 % en 2004; 12,3 % en 2005; 12,3 % en 2006; 12,7 % en 2007; 12,7 % en 2008; 11,9 % en 2009; 12,3 % en 2010, et 12,6 % en 2011.

En Nouvelle-Écosse, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 19,4 % en 1990 et a diminué légèrement jusqu’à 16,5 % en 2001. Le pourcentage était de 16,6 % en 2002; 15,0 % en 2003; 16,8 % en 2004; 15,6 % en 2005; 14,1 % en 2006; 13,1 % en 2007; 12,7 % en 2008; 13,1 % en 2009; 12,5 % en 2010, et 12,6 % en 2011.

Au Québec, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 14,9 % en 1990 et a augmenté légèrement jusqu’à atteindre 25,4 % en 2001. Le pourcentage était de 13,89 % en 2002; 15,0 % en 2003; 15,1 % en 2004; 15,5 % en 2005; 15,8 % en 2006; 15,9 % en 2007; 16,1 % en 2008; 15,6 % en 2009; 16,1 % en 2010, et 17,1 % en 2011.

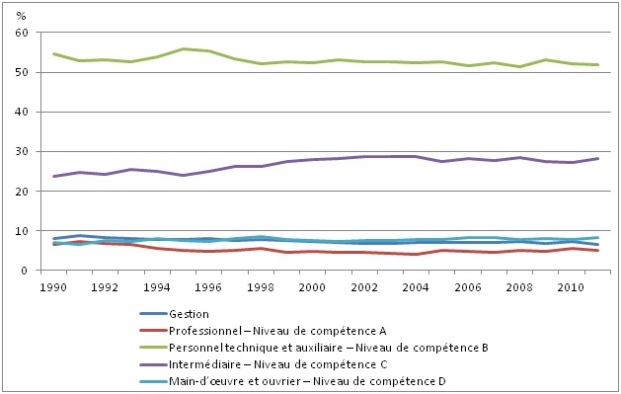

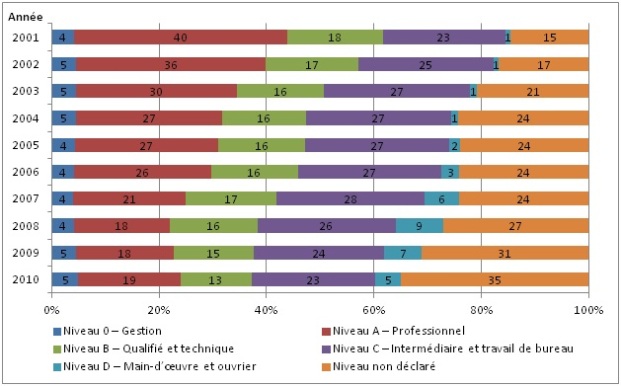

6.3.5 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers par niveau de compétences

Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a créé une matrice qui fournit un aperçu de la structure complète de la classification par profession selon le niveau et le type de compétences (http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/ english/noc/2011/pdf/Matrix.pdf). Le tableau 6.14 montre que plus de 50 % des détenteurs de certificat d’apprenti ou d’une école de métiers pratiquent un métier classé dans le niveau de compétence B (personnel technique ou auxiliaire). La majorité des autres membres de ce groupe se trouvent au niveau de compétences C (intermédiaire). Un nombre relativement faible de ces travailleurs occupe des postes de gestion ou des emplois de professionnels (A), ou encore des emplois de niveau de compétences inférieur (D). La tendance a été relativement stable au cours des dernières années, après un léger déclin dans le niveau de compétences B et une augmentation correspondante dans le niveau C dans les années 1990.

Graphique 6.14 Classification du niveau de compétence des personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.14 Classification du niveau de compétence des personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la classification du niveau de compétence des personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier. Les niveaux de compétence sont : gestion; professionnel – niveau de compétence A; personnel technique et auxiliaire – niveau de compétence B; intermédiaire – niveau de compétence C, et main-d’œuvre et ouvrier – niveau de compétence D.

Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau gestion était de 8,1 % en 1990. Le pourcentage est resté relativement stable, diminuant pour atteindre 6,6 % en 2011.

Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau professionnel – niveau de compétence A était de 6,6 % en 1990 et a diminué légèrement jusqu’à atteindre 4,6 % en 2001. Le pourcentage est par la suite demeuré stable jusqu’en 2011 où il a atteint 5,1 %.

Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau personnel technique et auxiliaire – niveau de compétence B était de 54,6 % en 1990 et a diminué légèrement pour atteindre 52,4 % en 2000. Le pourcentage est ensuite demeuré stable jusqu’en 2011 où il était de 51,9 %.

Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau main-d’œuvre et ouvrier – niveau de compétence D était de 7 % en 1990. Il est resté stable et a connu une légère augmentation pour atteindre 8,2 % en 2011.

Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau intermédiaire – niveau de compétence C était de 23,7 % en 1990 et avait augmenté à 28,1 % en 2001. Le pourcentage était de 28,8 % en 2002; 28,7 % en 2003; 29,7 % en 2004; 27,5 % en 2005; 28,3 % en 2006; 27,6 % en 2007; 28,4 % en 2008; 27,5 % en 2009; 27,3 % en 2010, et 28,1 % en 2011.

6.3.6 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers selon les caractéristiques démographiquesNote de bas de page 50

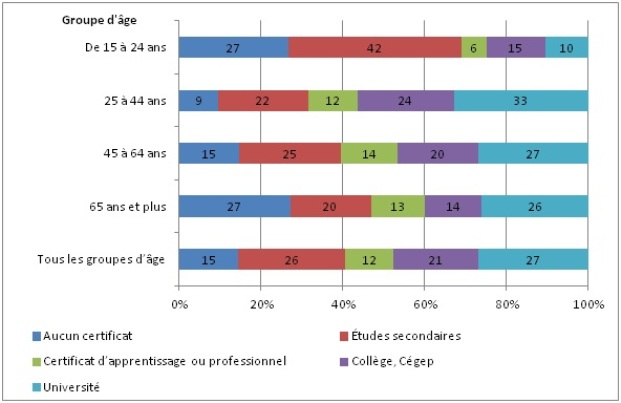

Le graphique 6.15 montre que le pourcentage des membres de la population active qui ont un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers est distribué de façon assez égale entre les différents groupes d’âge, à l’exception de celui des 15 à 24 ans, dont les membres sont généralement trop jeunes pour avoir terminé une formation d’apprentissage. Les autres niveaux d’instruction affichent des variations un peu plus importantes. La proportion des personnes de 65 ans et plus est intéressante puisqu’elle est aussi élevée que celle de la majorité des autres groupes d’âge. Ce phénomène appuie l’argument formulé plus tôt selon lequel les proportions de remplaçants pour les travailleurs certifiés sont comparables à celles des personnes qui ont quitté les métiers, dans ce cas probablement principalement dû aux départs à la retraite. Les résultats dans le groupe des travailleurs âgés de 22 à 25 ans appuient aussi les résultats présentés plus tôt indiquant que la proportion des travailleurs qui ont un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers ne change pas beaucoup, alors que celle des travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires est en baisse, et que la celle des travailleurs qui ont un diplôme collégial ou universitaire augmente.

Graphique 6.15 Niveaux d’instruction selon le groupe d’âge [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 6.15 Niveaux d’instruction selon le groupe d’âge [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant les niveaux d’instruction selon le groupe d’âge. Les groupes d’âge représentés sont : 15 à 24 ans; 25 à 44 ans; 45 à 64 ans; 65 ans et plus, et tous les âges. Les niveaux d’instruction sont : aucun certificat; études secondaires; certificat d’apprentissage ou professionnel; collège ou Cégep, et université.

Pour ce qui est des 15 à 24 ans, 27 % n’avaient aucun certificat, 42 % avaient un diplôme d’études secondaires, 6 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 15 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 10 % avaient un diplôme universitaire.

Pour ce qui est des 25 à 44 ans, 9 % n’avaient aucun certificat, 22 % avaient un diplôme d’études secondaires, 12 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 24 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 33 % avaient un diplôme universitaire.

Pour ce qui est des 45 à 64 ans, 15 % n’avaient aucun certificat, 25 % avaient un diplôme d’études secondaires, 14 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 20 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 27 % avaient un diplôme universitaire.

Pour ce qui est des 65 ans et plus, 27 % n’avaient aucun certificat, 20 % avaient un diplôme d’études secondaires, 13 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 14 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 26 % avaient un diplôme universitaire.

Pour ce qui est de tous les âges, 15 % n’avaient aucun certificat, 26 % avaient un diplôme d’études secondaires, 12 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 21 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 27 % avaient un diplôme universitaire.

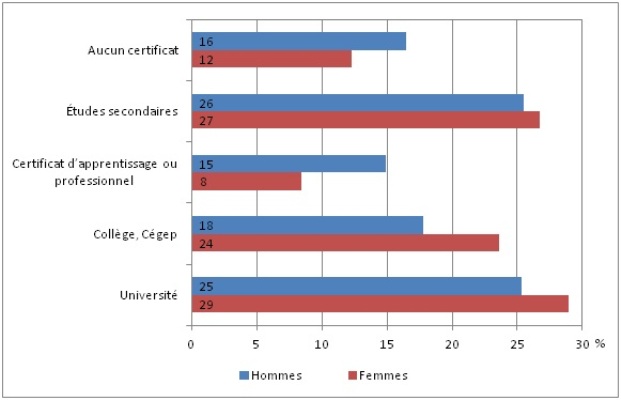

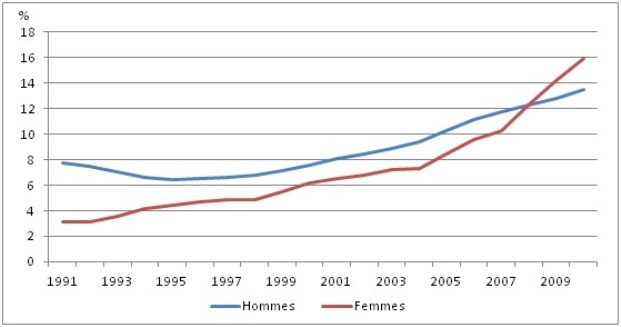

Les résultats présentés plus tôt (p. ex., le graphique 4.1, page 147) montrent que les femmes représentent une très faible proportion des apprentis dans les métiers, à l’exception des métiers de coiffeur et de cuisinier. La proportion des femmes dans les métiers augmente lentement. Partant de très bas dans les dix principaux métiers, elle augmente à un taux quelque peu plus élevé que dans les autres métiers. Cette partie extrapole ces résultats en se penchant sur la proportion des femmes sur le marché du travail qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, ou d’autres types de titres de compétences.

Le graphique 6.16 montre que l’on compte beaucoup moins de femmes que d’hommes parmi les Canadiens qui sont sur le marché du travail et qui ont un certificat d’apprentis ou professionnel. D’autre part, on compte plus de femmes que d’hommes chez les diplômés collégiaux et universitaires. On remarque aussi que moins de femmes que d’hommes n’ont pas de certificat. Le pourcentage de diplômés du secondaire est environ le même chez les deux sexes.

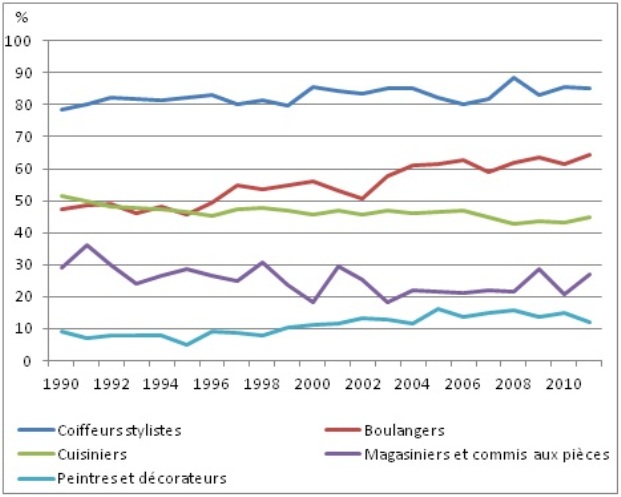

Le graphique 6.17 montre la distribution des femmes dans quelques métiers sur une période donnée. La tendance observée est semblable à celle affichée plus tôt chez les apprentis. On remarque en effet une plus grande proportion de cuisiniers sur le marché du travail que dans le nombre d'inscriptions à un apprentissage. En plus des coiffeurs et cuisiniers, on compte chez les boulangers, les peintres et décorateurs ainsi que les magasiniers et commis aux pièces au moins 10 % de femmes. La proportion de femmes dans les autres métiers demeure très faible (2 % ou moins) et n’est donc pas affichée. Au fil du temps, la proportion des femmes qui sont coiffeuses a augmenté légèrement, alors que la représentation des femmes dans le métier de cuisinier a baissé légèrement. Dans les autres métiers, la proportion des femmes boulangères et peintres/décoratrices a augmenté, alors qu’elle a baissé un peu chez les magasiniers et commis aux pièces dans les années antérieures pour ensuite demeurer stable au cours des dernières années. On a remarqué que le dernier métier est assez important où, semblable à celui des cuisiniers, on ne compte qu’une faible proportion d’apprentis.

Graphique 6.16 Niveaux d’instruction selon le sexe [Source : Recensement 2006]

Description de l’image Graphique 6.16 Niveaux d’instruction selon le sexe [Source : Recensement 2006]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant les niveaux d’instruction atteints selon le sexe, d’après le recensement de 2006. Les niveaux d’instruction atteints sont : aucun certificat; études secondaires; certificat d’apprentissage ou professionnel; collège ou Cégep, et université.

Pour ce qui est des hommes, 16 % n’avaient aucun certificat, 26 % avaient un diplôme d’études secondaires, 15 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 18 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 25 % avaient un diplôme universitaire.

Pour ce qui est des femmes, 12 % n’avaient aucun certificat, 27 % avaient un diplôme d’études secondaires, 8 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 24 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 29 % avaient un diplôme universitaire.

Graphique 6.17 Pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 6.17 Pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 1990 à 2011. Ces derniers incluent les métiers de coiffeur-styliste et barbier; boulanger; cuisinier; magasinier et commis aux pièces, ainsi que peintre et décorateur.

Le pourcentage de femmes dans le métier de coiffeur-styliste et barbier était de 79 % en 1990 et avait augmenté légèrement à 84 % en 2001. Le pourcentage était de 82 % en 2002; 80 % en 2003; 83 % en 2004; 88 % en 2005; 83 % en 2006; 86 % en 2007; 88 % en 2008; 83 % en 2009; 86 % en 2010, et 85 % en 2011.

Le pourcentage de femmes dans le métier de boulanger était de 47 % en 1990 et avait augmenté à 53 % en 2001. Le pourcentage était de 50 % en 2002; 58 % en 2003; 61 % en 2004; 62 % en 2005; 63 % en 2006; 59 % en 2007; 62 % en 2008; 64 % en 2009; 62 % en 2010, et 64 % en 2011.

Le pourcentage de femmes dans le métier de cuisinier était de 51 % en 1990 et avait diminué légèrement à 46 % en 2001. Le pourcentage était de 47 % en 2002; 46 % en 2003; 46 % en 2004; 47 % en 2005; 47 % en 2006; 45 % en 2007; 43 % en 2008; 44 % en 2009; 43 % en 2010, et 45 % en 2011.

Le pourcentage de femmes dans le métier de magasinier et commis aux pièces était de 29 % en 1990 et est resté stable jusqu’en 2001. Le pourcentage était de 25 % en 2002; 18 % en 2003; 22 % en 2004; 22 % en 2005; 21 % en 2006; 22 % en 2007; 22 % en 2008; 29 % en 2009; 21 % en 2010, et 27 % en 2011.

Le pourcentage de femmes dans le métier de peintre et décorateur était de 9 % en 1990 et avait augmenté légèrement à 11 % en 2001. Le pourcentage était de 13 % en 2002; 13 % en 2003; 11 % en 2004; 16 % en 2005; 15 % en 2006; 15 % en 2007; 16 % en 2008; 14 % en 2009; 15 % en 2010, et 12 % en 2011.

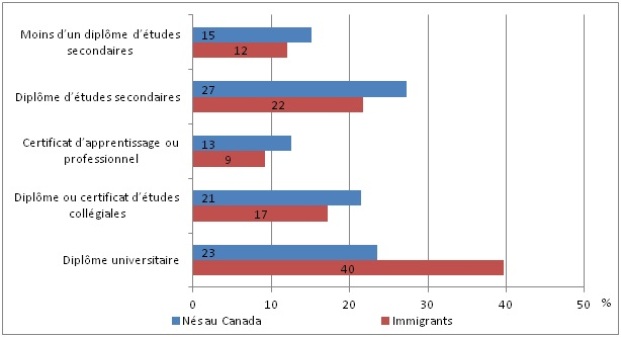

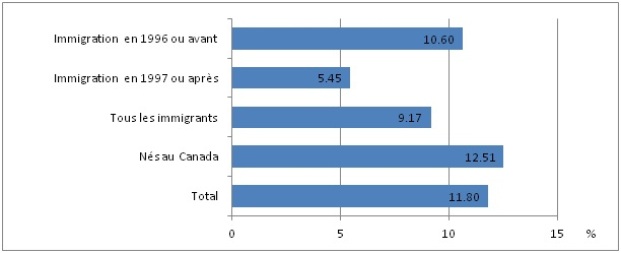

Le graphique 3.35 (page 136) indique que les immigrants sont sous-représentés chez les apprentis par rapport à leur proportion dans l’ensemble de la population. Les résultats affichés dans le tableau 6.18 aident à expliquer ce phénomène. Les immigrants sont quelque peu sous-représentés dans les métiers et chez les détenteurs de certificat d’apprentissage par rapport aux travailleurs nés au Canada. Par contre, la proportion d’immigrants qui ont fait des études universitaires est beaucoup plus élevée que chez les travailleurs nés au Canada. Les données de l’EPA de 2006Note de bas de page 51 à 2011 montrent qu’environ 13 % de tous les immigrants travaillaient dans les métiers au cours de cette période, ce qui est comparable à la proportion chez l’ensemble des Canadiens. En raison du manque de données détaillées sur les immigrants, il est difficile d’obtenir des renseignements précis sur la correspondance entre les certificats d’apprentissage/professionnels et les métiers et entre les métiers et les certificats.

Graphique 6.18 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut d’immigrant [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 6.18 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut d’immigrant [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un graphique en barres illustrant la distribution des niveaux d’instruction selon le statut d’immigrant, soit né au Canada ou immigrant. Les niveaux d’instruction incluent : moins d’un diplôme d’études secondaires; diplôme d’études secondaires; certificat d’apprentissage ou professionnel; diplôme ou certificat d’études collégiales, et diplôme universitaire.

Pour ce qui est des personnes nées au Canada, 15 % ont moins d’un diplôme d’études secondaires, 27 % ont un diplôme d’études secondaires, 13 % ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, 21 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 23 % ont un diplôme universitaire.

Pour ce qui est des immigrants, 12 % ont moins d’un diplôme d’études secondaires, 22 % ont un diplôme d’études secondaires, 9 % ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, 17 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 40 % ont un diplôme universitaire.

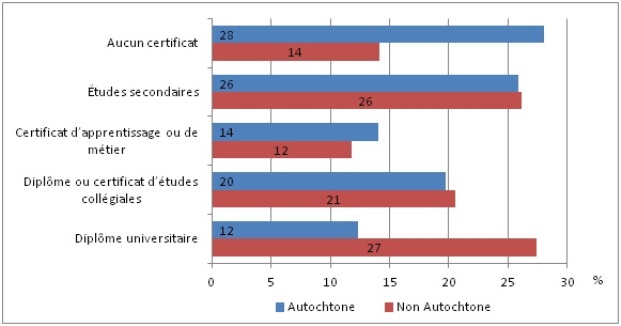

Il est impossible d’obtenir des renseignements détaillés sur les apprentis autochtones en raison de l’importante quantité de renseignements manquants pour cet aspect du SIAI. Par contre, les niveaux d’instruction sont accessibles grâce au Recensement de 2006. Le tableau 6.19 présente un portrait différent pour les individus d’identité autochtone par rapport à celui des femmes et des immigrants. La proportion d’Autochtones qui ont un certificat d’apprenti ou professionnel est un peu plus élevée que celle du reste de la population. Pour les autres niveaux d’instruction, on remarque de plus grandes différences entre les deux groupes, avec les Autochtones comptant une plus grande proportion de personnes n’ayant pas de certificat et une faible proportion de celles ayant un diplôme universitaire. Les données de l’EPA de 2007 à 2011 montrent qu’environ 22 % des Autochtones travaillaient dans les métiers au cours de cette période. En raison de limites relatives aux données, il est difficile d’obtenir des renseignements détaillés sur la correspondance entre les certificats d’apprentissage/professionnels et les professions et entre les professions et les certificats.

Graphique 6.19 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut autochtone [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 6.19 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut autochtone [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un graphique à barres illustrant la distribution des niveaux d’instruction selon le statut autochtone. Les niveaux d’instruction incluent : aucun certificat; études secondaires; certificat d’apprentissage ou de métier; diplôme ou certificat d’études collégiales, et diplôme universitaire.

Pour ce qui est des Autochtones, 28 % n’ont aucun certificat, 26 % ont un diplôme d’études secondaires, 14 % ont un certificat d’apprentissage ou de métier, 20 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 12 % ont un diplôme universitaire.

Pour ce qui est des non-Autochtones, 14 % n’ont aucun certificat, 26 % ont un diplôme d’études secondaires, 12 % ont un certificat d’apprentissage ou de métier, 21 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 27 % ont un diplôme universitaire.

6.4 L’offre : source de personnes de métier

6.4.1 Inscription et réussite des programmes d’apprentissage dans le contexte du marché du travail

Puisque les apprentis ne sont pas identifiés de façon explicite dans le Recensement ou l’Enquête sur la population active, il est difficile de déterminer si les apprentis devraient être considérés comme faisant partie de la population active, comme des stagiaires ou comme des étudiants, dont la contribution à la productivité de l’employeur n’est apportée qu’après l’achèvement du programme. Une récente étude réalisée par le Forum canadien sur l'apprentissage (FCA, 2009) indique, qu’au Canada, il y a un important bénéfice net associé à l’embauche d’apprentis et qu’on retire un dollar quarante-sept, en moyenne, sur chaque dollar investi dans l’apprentissage. Certains gains sont associés à l’embauche d’apprentis dans tous les métiers, mais leur importance varie beaucoup d’un métier à l’autre.

À vrai dire, aucune des sources de données n’identifie explicitement les apprentis ou ne les associe à leur métier précis. Ni le Recensement ou l’EPA ne propose une catégorie qui permet d’identifier les apprentis, et le SIAI ne propose pas de variable pour identifier les métiers. Pour cette section, les apprentis sont considérés comme faisant partie de la population active, et donc comme source de travailleurs. En réalité, certains coefficients de réduction pourraient être nécessaires pour tenir compte de la possibilité que certains apprentis pourraient ne pas travailler, ou travailler dans une profession qui n’est pas le métier pour lequel ils ont un certificat. Étant donné que la principale préoccupation est ici liée aux tendances, la proportion exacte d’apprentis qui travaillent dans leur métier est moins importante que la façon dont cette situation change au fil du temps.

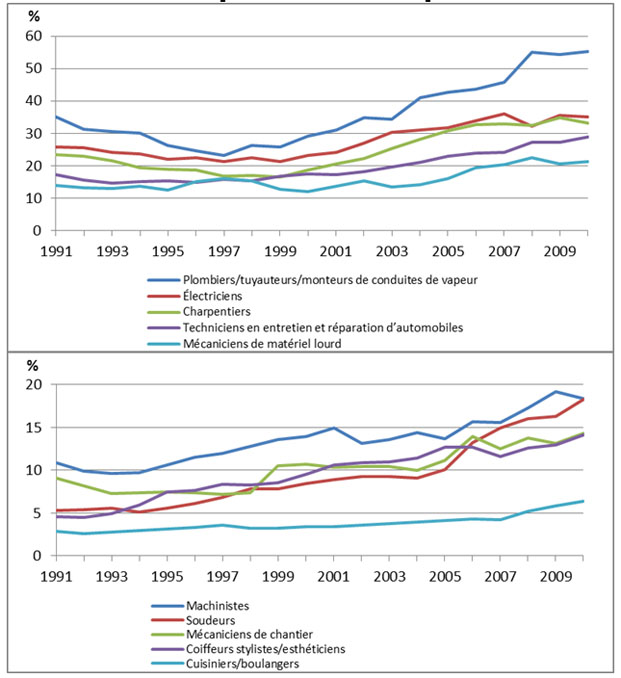

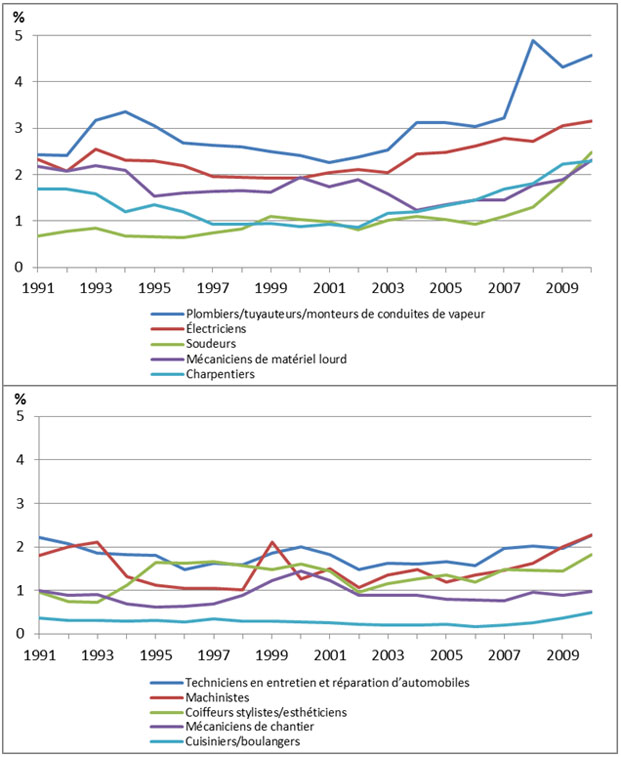

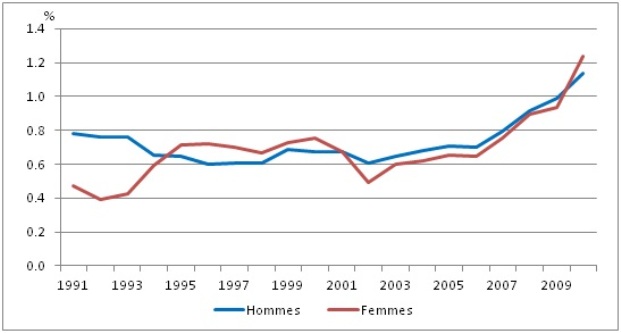

Puisque la proportion d’apprentis par rapport à la population active totale varie beaucoup selon les métiers, et parce que plusieurs métiers ne comptent qu’un petit nombre d’apprentis, la présente analyse est limitée aux dix principaux métiers.Note de bas de page 52 Le graphique 6.20 montre les apprentis inscrits comme un pourcentage de la main-d’œuvre totale dans ces métiers. La caractéristique la plus frappante de ces données est la croissance rapide du ratio d’apprentis inscrits dans les métiers de tuyauteurs, où le nombre d’apprentis représente désormais plus de la moitié de la main-d’œuvre totale. Ce phénomène s’explique surtout par l’augmentation du nombre d’inscriptions chez les apprentis, qui a augmenté d’environ 140 % depuis 2001, à un moment où la population active dans ce secteur n’a augmenté que d’environ 35 %. La croissance de la proportion d’apprentis par rapport à la main-d’œuvre a aussi été très rapide pour les métiers de charpentier et d’électricien. Le nombre d’apprentis a plus que doublé alors que la main-d’œuvre a augmenté d’environ 33 % depuis 2001. Dans chacun de ces métiers, le nombre d’apprentis représente maintenant environ 35 % de la main-d’œuvre totale.

Les ratios dans l’ensemble des autres métiers affichent une hausse depuis environ 2000, ce qui indique qu’au fil du temps, les apprentis ont commencé à apporter une plus grande contribution à la main-d’œuvre en général. Par contre, à l’exception des techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles et des mécaniciens de machinerie lourde, le pourcentage d’apprentis demeure inférieur à 20 %, et à 10 % chez les cuisiniers et boulangers.

Graphique 6.20 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]

Description de l’image Graphique 6.20 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]

Il s’agit de deux graphiques linéaires simples illustrant le taux d’inscription à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les dix principaux métiers, de 1991 à 2010.

Le taux d’inscription pour les plombiers était de 35 % en 1991 et avait diminué à 29 % en 2000. Le taux d’inscription pour les plombiers était de 21 % en 2001; 35 % en 2002; 34 % en 2003; 41 % en 2004; 43 % en 2005; 44 % en 2006; 46 % en 2007; 55 % en 2008; 54 % en 2009, et 55 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les électriciens était de 26 % en 1991 et avait diminué à 23 % en 2000. Le taux d’inscription pour les électriciens était de 24 % en 2001; 27 % en 2002; 30 % en 2003; 31 % en 2004; 32 % en 2005; 34 % en 2006; 36 % en 2007; 32 % en 2008; 36 % en 2009, et 35 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les charpentiers était de 23 % en 1991 et avait diminué à 19 % en 2000. Le taux d’inscription pour les charpentiers était de 21 % en 2001; 22 % en 2002; 25 % en 2003; 28 % en 2004; 31 % en 2005; 33 % en 2006; 33 % en 2007; 32 % en 2008; 25 % en 2009, et 33 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 17 % en 1991 et est resté stable jusqu’en 2000 où il était de 18 %. Le taux d’inscription pour les techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 17 % en 2001; 18 % en 2002; 20 % en 2003; 21 % en 2004; 23 % en 2005; 24 % en 2006; 24 % en 2007; 27 % en 2008; 27 % en 2009, et 29 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les mécaniciens de matériel lourd était de 14 % en 1991 et avait diminué à 12 % en 2000. Le taux d’inscription pour les mécaniciens de matériel lourd était de 14 % en 2001; 15 % en 2002; 13 % en 2003; 14 % en 2004; 16 % en 2005; 19 % en 2006; 20 % en 2007; 23 % en 2008; 21 % en 2009, et 21 % en 2010.

Tel qu’illustré dans le second graphique, le taux d’inscription pour les machinistes était de 11 % en 1991 et avait augmenté à 14 % en 2000. Le taux d’inscription pour les machinistes était de 15 % en 2001; 13 % en 2002; 14 % en 2003; 14 % en 2004; 14 % en 2005; 16 % en 2006; 16 % en 2007; 17 % en 2008; 19 % en 2009, et 18 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les soudeurs était de 5 % en 1991 et avait augmenté à 8 % en 2000. Le taux d’inscription pour les soudeurs était de 9 % de 2001 à 2004; 10 % en 2005; 13 % en 2006; 15 % en 2007; 16 % en 2008; 15 % en 2009, et 18 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les mécaniciens de chantier était de 9 % en 1991 et avait augmenté à 11 % en 2000. Le taux d’inscription pour les mécaniciens de chantier était de 10 % de 2001 à 2004; 13 % en 2005; 13 % en 2006; 12 % en 2007; 13 % en 2008; 13 % en 2009, et 14 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les coiffeurs-stylistes était de 5 % en 1991 et avait augmenté à 10 % en 2000. Le taux d’inscription pour les coiffeurs-stylistes était de 11 % de 2001 à 2004; 13 % en 2005; 13 % en 2006; 12 % en 2007; 13 % en 2008; 13 % en 2009, et 14 % en 2010.

Le taux d’inscription pour les cuisiniers et boulangers était de 3 % en 1991 et est demeuré stable à 3 % jusqu’en 2000. Le taux d’inscription était de 3 % en 2001; 4 % de 2002 à 2007; 5 % en 2008; 6 % en 2009, et 6 % en 2010.

Si les apprentis font partie de la population active, les finissants des programmes d’apprentissage ne peuvent être considérés comme source de travailleurs. Il serait préférable de considérer les finissants comme une addition au bassin de compagnons d’apprentissage. Selon les qualifications des travailleurs qui quittent le marché du travail, ces gains pourraient contribuer à améliorer la proportion générale de travailleurs accrédités. Il est utile de percevoir les finissants de programmes d’apprentissage comme une proportion de l’ensemble de la population active afin de donner une idée de ce potentiel.

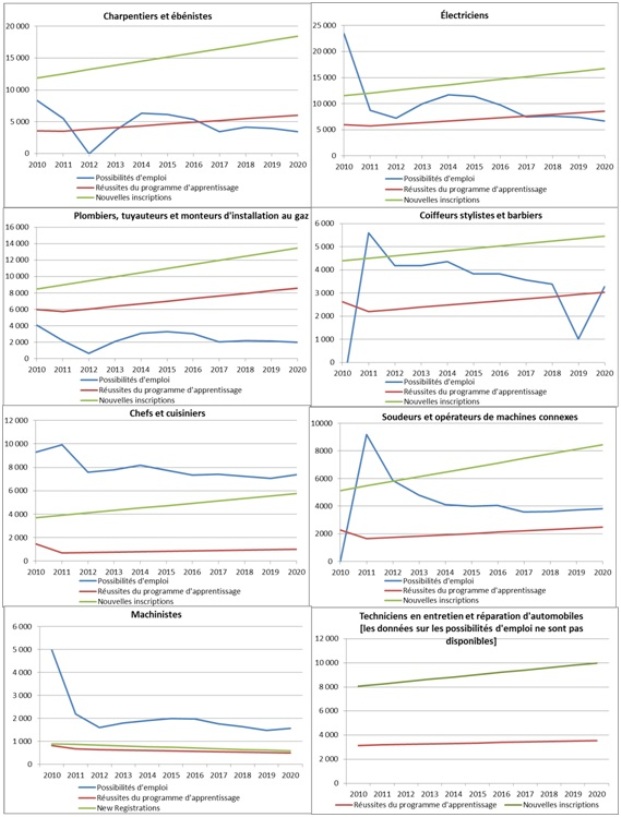

Le graphique 6.21 fournit ces résultats pour les mêmes métiers comme dans le graphique 6.19. Le modèle observé est semblable à celui associé aux inscriptions. On compte suffisamment de nouveaux apprentis certifiés pour remplacer une proportion croissante de la main-d’œuvre dans la plupart des métiers, mais avec de grandes variations dans les proportions entre les différents métiers. Encore une fois, c’est dans les métiers de tuyauteurs et d’électriciens qu’on enregistre les plus grandes proportions. Ces secteurs ont connu une croissance rapide au cours des dernières années. La croissance a aussi été importante pour les métiers de soudeur, de charpentier et de mécaniciens de machinerie lourde. Dans les cinq autres métiers, les proportions et les taux de croissance sont plus faibles, comme l’indique le deuxième encadré du graphique 6.20. La question la plus importante demeure à savoir si ces nombres sont suffisants pour répondre à la demande actuelle et future. Cette question est abordée dans une autre partie de ce document.

Graphique 6.21 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]

Description de l’image Graphique 6.21 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]

Il s’agit de deux graphiques linéaires simples illustrant la réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les dix principaux métiers, de 1991 à 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les plombiers était de 2,4 % en 1991 et est restée stable jusqu’en 2000. Le taux était de 2,3 % en 2001; 3,4 % en 2002; 2,5 % en 2003; 3,1 % en 2004; 3,1 % en 2005; 3 % en 2006; 3,2 % en 2007; 4,9 % en 2008; 4,3 % en 2009, et 4,6 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les électriciens était de 2,3 % en 1991 et avait diminué à 1,93 % en 2000. Le taux était de 2 % en 2001; 2,1 % en 2002; 2 % en 2003; 2,5 % en 2004; 2,5 % en 2005; 2,6 % en 2006; 2,8 % en 2007; 2,7 % en 2008; 3,1 % en 2009, et 3,2 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les soudeurs était de 0,7 % en 1991 et avait augmenté à 1 % en 2000. Le taux était de 1 % en 2001; 0,8 % en 2002; 1 % en 2003; 1,1 % en 2004; 1 % en 2005; 0,9 % en 2006; 1,1 % en 2007; 1,3 % en 2008; 1,9 % en 2009, et 2,5 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les mécaniciens de matériel lourd était de 2,2 % en 1991 et avait diminué à 1,94 % en 2000. Le taux était de 1,7 % en 2001; 1,9 % en 2002; 1,6 % en 2003; 1,2 % en 2004; 1,4 % en 2005; 1,5 % en 2006; 1,5 % en 2007; 1,8 % en 2008; 1,9 % en 2009, et 2,3 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les charpentiers était de 1,7 % en 1991 et avait diminué à 0,9 % en 2000. Le taux était de 1,7 % en 2001; 1,9 % en 2002; 1,6 % en 2003; 1,2 % en 2004; 1,4 % en 2005; 1,5 % en 2006; 1,7 % en 2007; 1,8 % en 2008; 2,2 % en 2009, et 2,3 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 2,2 % en 1991 et avait augmenté à 2 % en 2000. Le taux était de 1,8 % en 2001; 1,5 % en 2002; 1,6 % en 2003; 1,6 % en 2004; 1,6 % en 2005; 1,6 % en 2006; 2 % en 2007; 2 % en 2008; 2 % en 2009, et 2,3 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les machinistes était de 1,8 % en 1991 et avait diminué à 1,3 % en 2000. Le taux était de 1,5 % en 2001; 1,1 % en 2002; 1,4 % en 2003; 1,5 % en 2004; 1,2 % en 2005; 2,4 % en 2006; 1,5 % en 2007; 1,6 % en 2008; 2 % en 2009, et 2,3 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les coiffeurs-stylistes était de 1 % en 1991 et avait augmenté à 1,6 % en 2000. Le taux était de 1,4 % en 2001; 1 % en 2002; 1,2 % en 2003; 1,3 % en 2004; 1,4 % en 2005; 1,2 % en 2006; 1,5 % de 2007 à 2009, et 1,5 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les mécaniciens de chantier était de 1 % en 1991 et avait augmenté à 1,5 % en 2000. Le taux était de 1,2 % en 2001; 0,9 % de 2002 à 2004; 0,8 % de 2005 à 2007; 1 % en 2008; 0,9 % en 2009, et 1 % en 2010.

La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les cuisiniers était de 0,4 % en 1991 et avait diminué à 0,3 % en 2000. Le taux était de 0,3 % en 2001; 0,2 % de 2002 à 2007; 0,3 % en 2008; 0,4 % en 2009, et 0,5 % en 2010.

6.4.2 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite selon la province

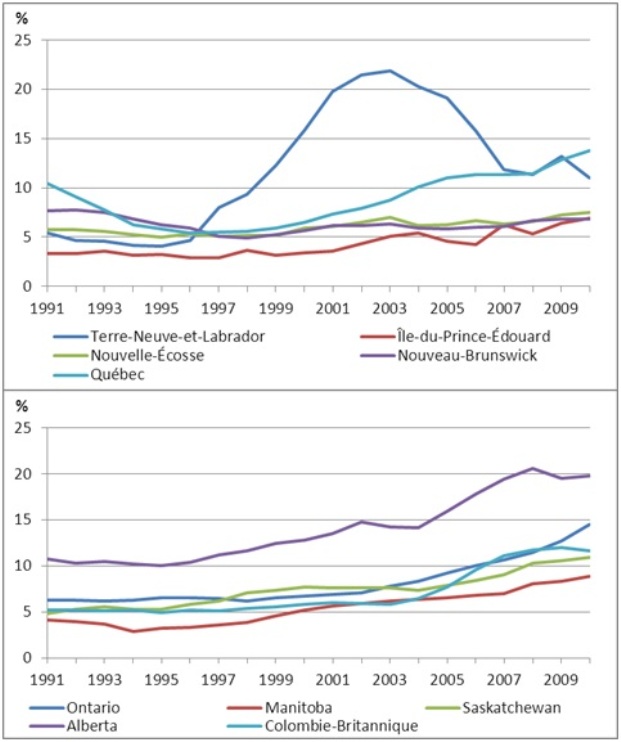

Le graphique 6.22 montre les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre totale dans les métiers par province.Note de bas de page 53 Ici encore, la tendance de l’augmentation des ratios est apparente dans la majorité des provinces, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. L’augmentation rapide des ratios suivie d’une baisse de 1997 à 2007 est une conséquence d’une importante hausse du nombre d’inscriptions suivie d’une baisse au cours de cette période. Cette tendance n’est observée dans aucune autre province/territoire. Même au cours des dernières années, par contre, le ratio enregistré à Terre-Neuve-et-Labrador demeure plus élevé que dans la majorité des autres provinces/territoires. C’est en Alberta et, dans une moindre mesure, au Québec, qu’on observe les augmentations les plus rapides des inscriptions aux programmes d’apprentissage par rapport au marché du travail. On a aussi observé en Ontario une plus forte augmentation du nombre d’inscriptions que dans les autres provinces de 2007 à 2010, mais le point de référence de cette province était plus bas que celui des provinces dont il était mention plus haut.

Graphique 6.22 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, par province/territoire, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]

Description de l’image Graphique 6.22 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, par province/territoire, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés par province, de 1991 à 2010.