5.0 Incidences de la réussite des persévérants à long terme d’un programme d’apprentissage sur le marché du travail

5.1 Introduction

5.1.1 Objectif

Dans tous les rapports du SIAI, les apprentis sont classés en trois catégories principales : les finissants, les persévérants et les décrocheurs. Les persévérants peuvent être divisés en sous-groupes selon la durée de leur participation au programme. Le sous-groupe qui présente un intérêt particulier dans ce chapitre est celui des « persévérants à long terme ». Ce groupe a été défini dans l’ENA de 2007 comme celui composé des personnes qui participaient à un programme particulier pour une période une fois et demie plus longue que la durée normale du programme, qui est de quatre ans pour la majorité des métiers, mais qui varie selon les métiers et les provinces/territoires. Les persévérants à long terme peuvent être considérés comme groupe particulier qui aurait le potentiel d’augmenter le nombre de personnes qui terminent un programme d’apprentissage et obtiennent la reconnaissance professionnelle.

L’objectif de ce chapitre est d’examiner plus en détail que dans les études précédentes l’incidence des persévérants à long terme sur le marché du travail. Cette recherche est guidée par trois questions principales :

- quelle est la contribution des persévérants à long terme au marché du travail?

- quelle incidence sur le marché du travail aurait l’augmentation du taux de réussite chez les persévérants à long terme?

- quelle incidence sur le marché du travail aurait la réduction de la durée moyenne des programmes d’apprentissage?

5.1.2 Contexte

Il existe au moins deux façons de percevoir l’incidence sur le marché du travail de la persévérance à long terme chez les apprentis. Si l’objectif principal est d’augmenter les taux de réussite et de reconnaissance professionnelle, la persévérance à long terme peut être considérée comme indésirable et comme une distraction de ces objectifs. De cette perspective, la réduction de la durée de l’apprentissage chez les persévérants à long terme et l’augmentation de la proportion des membres de ce groupe qui termine éventuellement leur programme devrait représenter un objectif stratégique. D’autre part, dans la mesure où les persévérants à long terme travaillent dans leur métier, leur statut pourrait être semblable à celui de travailleurs qualifiés potentiels, c'est-à-dire des travailleurs productifs qui n’ont pas encore reçu de reconnaissance professionnelle et qui, en réalité, pourraient satisfaire à l’importante demande en travailleurs qui ont un certain niveau de compétence, bien que moins élevé que celui exigé pour la reconnaissance professionnelle.

Selon les données de l’ENA, près du cinquième (19 %) des apprentis inscrits qui étaient actifs à la fin de 2004 étaient inscrits dans leur programme depuis une période au moins une fois et demie plus longue que la durée normale du programme (Ménard et. al., 2008). Les données de l’ENA indiquent aussi que, chez les persévérants à long terme de 2004, 36,5 % étaient devenus finissants selon leur statut d’apprenti de 2007 (28,1 % avec reconnaissance professionnelle et 8,4 sans reconnaissance professionnelle), et un petit pourcentage (1,7 %) avaient décroché de leur programme, mais avaient obtenu une reconnaissance professionnelle en 2007, probablement en suivant le parcours de travailleurs qualifiés (Ménard et. al, 2008).

La plus récente étude de cohorte (Desjardins et Paquin, 2010), fondée sur les données du SIAI, est aussi arrivée à des chiffres semblables concernant les persévérants à long terme. Selon cette étude, environ le cinquième des persévérants seraient toujours inscrits au programme six ans ou plus après leur inscription initiale. De plus, l’analyse montre que, parmi la cohorte d’apprentis de 1995, un important pourcentage de décrocheurs (36 %) et de finissants (38 %) étaient aussi inscrits à leur programme depuis une période une fois et demie plus longue que la durée prévue du programme, ce qui suppose que du nombre total de 29 501 de participants de la cohorte de 1995, plus de 50 % pourraient avoir été considérés comme des « persévérants à long terme » à un certain moment.

Bien que des définitions de remplacement pour l’expression « persévérant à long terme » soient examinées dans cette étude, les chiffres présentés ci-dessus donnent une idée de l’ampleur de la question. En se concentrant sur les habitudes de réussite des persévérants à long terme, il semble que les avantages économiques associés à la réussite sont ceux dont l’atteinte serait particulièrement réaliste. Ces avantages n’incluent donc pas d’importants changements dans les actions des étudiants, comme la transition des étudiants universitaires vers des programmes d’apprentissage, ou de nouveaux stimulants gouvernementaux plus généreux afin d’augmenter le nombre de personnes qui s’inscrivent comme apprenties.

5.1.3 Questions de recherche

Les questions générales présentées plus haut nécessitent des projections vers l’avenir. On ne peut donc pas y répondre directement grâce aux données existantes. Toutefois, une meilleure connaissance des caractéristiques associées aux persévérants à long terme et des tendances observées dans ce groupe pourrait aider dans le cadre de ces projections. La majeure partie de ce document est donc consacrée à une série de questions plus précises :

- combien de persévérants à long terme sont inscrits au régime d’apprentissage, et quelle est la tendance observée à long terme chez ce groupe?

- comment les persévérants à long terme sont-ils répartis entre les métiers et les provinces/territoires?

- comment les caractéristiques sociodémographiques des persévérants à long terme se comparent-elles à celles des finissants de programmes d’apprentissage?

- quels facteurs contribuent à rendre un individu persévérant à long terme? Plus particulièrement, la disponibilité d’emplois dans le métier joue-t-elle un rôle dans l’obtention de ce statut?

- comment les résultats obtenus sur le marché du travail chez les persévérants à long terme se comparent-ils à ceux des finissants et des décrocheurs?

- dans quelle mesure la proportion de persévérants à long terme dans des métiers particuliers correspond-elle à la demande du marché du travail dans ces métiers?

Encore une fois, les données accessibles ne permettent pas de répondre à toutes ces questions. Les questions auxquelles il est impossible de fournir une réponse sont incluses parce que les données pourraient fournir certaines idées implicites par rapport à ces questions, et parce que les limites des données existantes doivent être déterminées afin d’aider à étendre la portée des prochains exercices de collecte de données.

Le gain économique associé à l’achèvement du programme d’apprentissage chez les persévérants à long terme est estimé en fonction de l’augmentation du revenu accumulé chez les compagnons d’apprentissage et de l’augmentation du nombre de travailleurs professionnels sur le marché du travail. Plus particulièrement, la méthode d’estimation des gains de revenus pour les individus nécessitera de poser la question suivante : si les autres caractéristiques associées à l’augmentation de la productivité sont constantes (p. ex., niveau d'instruction, métier), quelles sont les augmentations de revenu hypothétiques pour un persévérant à long terme qui terminerait sa formation d’apprentissage et obtiendrait la reconnaissance professionnelle? L’estimation du gain en main-d’œuvre nécessiterait aussi de poser la question suivante : si les persévérants à long terme terminaient leur formation d’apprentis plus rapidement, comment le bassin de compagnons d’apprentissage augmenterait-il dans les divers métiers dans les différentes régions?

5.2 Terminologie, sources de données et recherche précédente

5.2.1 Questions liées à la définition de la persévérance à long terme

Dans ce chapitre, les persévérants à long terme seront définis comme les apprentis qui ont été inscrits à leur programme d’apprentissage pour une période qui excède la durée normale ou prévue du programme (désignée comme « durée de l’apprentissage » ou « durée nominale ») d’une période prédéterminée. Dans le sondage de l’ENA, les persévérants à long terme avaient d’abord été définis en fonction de dossiers administratifs fournis par les autorités en matière d’apprentissage, ainsi que dans le sondage même, grâce à des réponses fournies par les participants. Les apprentis actifs étaient décrits comme des persévérants à long terme s’ils étaient restés inscrits à leur programme pendant au moins une fois et demie la durée prévue de leur programme. Selon les dossiers administratifs, les persévérants à long terme étaient ceux qui s’étaient inscrits entre 2002 et 2004, qui avaient été apprentis pour une période une fois et demie plus longue que la durée prévue du programme, et qui n’avaient pas encore reçu leur certificat. Pour ce qui est des réponses au sondage fournies par les participants, les répondants étaient considérés comme des persévérants à long terme si, en 2007, ils avaient affirmé être toujours apprentis inscrits dans le métier étudié (p. ex., le métier signalé par province/territoire).

La population de l’ENA était formée de 105 058 répondants, dont 23 299 étaient considérés comme des persévérants à long terme selon leur statut d’apprenti en 2002, 2003 et 2004. Parmi ces individus, 28 242 étaient considérés comme des persévérants à long terme selon les réponses fournies dans l’enquête de 2007 (Ménard et. al, 2008).Note de bas de page 33 Cette différence reflète les changements de statut qui se sont produits entre la période d’échantillonnage initiale et la réalisation de l’enquête. Certains individus qui avaient d’abord été considérés comme des persévérants à long terme avaient terminé leur programme ou décroché à la date du sondage, alors que d’autres étaient devenus des persévérants à long terme entre la période initiale d’échantillonnage et la réalisation du sondage.

Dans la banque de données du SIAI, aucune variable précise n’indique si les apprentis actifs sont des persévérants à long terme. Par contre, puisque les dates d’inscription et les dates de production de rapports sont connues dans la majorité des cas, il est possible de créer une variable associée aux persévérants à long terme en comparant les périodes d’inscription aux durées normales des programmes. Par exemple, on pourrait utiliser une règle semblable à celle utilisée dans l’ENA et considérer comme des persévérants à long terme les individus inscrits depuis une période au moins une fois et demie la durée prévue du programme. Étant donné que la majorité des programmes sont d’une durée de quatre ans en termes pratiques, les individus inscrits depuis six ans ou plus pourraient être considérés comme des persévérants à long terme.

La plus récente « étude de cohorte » de Statistique Canada (Desjardin et Paquin, 2010) examinait les cohortes de 1994 et 1995 une décennie plus tard. Au terme de la 11e année, les apprentis inscrits étaient dans l’une des trois catégories exclusives suivantes : les persévérants, les décrocheurs et les finissants. Bien que les individus qui continuaient le programme après 11 ans pourraient être considérés comme des cas extrêmes de persévérance à long terme (c.-à-d., des « persévérants à très long terme »), l’étude des caractéristiques propres à ce groupe et la comparaison des persévérants à très long terme aux persévérants réguliers fournissent des connaissances utiles à l’enquête courante.

Parmi les personnes qui ont commencé leur formation d’apprentissage en 1995, 8 % ne l’avaient pas encore terminée 11 ans plus tard (Desjardins et Paquin, 2010, p. 22). L’étude a aussi révélé d’importantes variations dans les proportions de persévérants dans les différentes régions. Par exemple, parmi la cohorte de 1995, il n’y avait pratiquement pas de persévérants à long terme en Colombie-Britannique, et d’autres provinces comme l’Alberta et le Nouveau-Brunswick signalaient une proportion de 3 %, ce qui est beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Ces écarts suggèrent que les procédures administratives comptent pour certains des écarts signalés. Par exemple, différentes politiques provinciales par rapport au changement de statut d’un apprenti inscrit actif (ou d’un persévérant à long terme potentiel) à inactif (et donc décrocheur potentiel) pourraient contribuer à cet écart entre les différentes provinces.

Afin d’approfondir cette question, on a communiqué avec les provinces afin de leur demander des détails concernant leurs politiques sur les apprentis inactifs. Selon leurs réponses, il est clair que les politiques varient quant au calendrier et au processus d’annulation du statut d’apprenti en raison de l’inactivité. Par exemple, certaines provinces suivent des lignes directrices selon lesquelles un contrat d’apprentissage est annulé lors que l’apprenti a été inactif depuis 18 mois, alors que d’autres annulent l’entente d’apprentissage après 12 mois d’inactivité. Une des provinces n’annule l’entente d’apprentissage qu’au cas par cas.Note de bas de page 34 De plus, les provinces adoptent aussi des politiques différentes par rapport au rétablissement de statuts d’apprentis qui avaient été annulés. La majorité des provinces acceptent de rétablir un statut d’apprenti qui avait été annulé au cours d’une année civile après l’annulation, mais les apprentis doivent présenter une nouvelle demande si plus d’un an s’est écoulé depuis l’annulation de leur statut d’apprenti. Étant donné que certains apprentis inactifs sont effacés des banques de données, il y a forcément des différences entre le nombre d’apprentis actifs fourni par les provinces pour le SIAI et le nombre d’apprentis qui sont réellement actifs. Ces différences entraînent malheureusement des ambiguïtés quant à la signification du statut « actif » inscrit au SIAI.

Dans la mesure où les persévérants à long terme sont inactifs dans le sens qu’ils ne participent plus au programme d’apprentissage ou qu’ils travaillent dans un autre domaine, il serait préférable pour l’analyse de les exclure des échantillons de données des persévérants à long terme. Par exemple, il ne semble pas particulièrement important d’évaluer comment les caractéristiques des persévérants à long terme inactifs diffèrent de celles des finissants afin d’établir un modèle de l’incidence sur le marché du travail de l’achèvement de l’apprentissage par les persévérants à long terme. Il est plus pertinent de déterminer comment les caractéristiques des persévérants à long terme sur le point de recevoir leur certificat diffèrent de celles des finissants, et de créer un modèle de l’augmentation du revenu associée à l’achèvement du programme.

5.2.2 Persévérance à long terme par rapport à la réussite

Aux fins de ce chapitre, il est important de comparer les persévérants à long terme aux finissants. La définition de réussite est assez explicite avec les données du SIAI. Les individus à qui on a accordé un certificat professionnel (ou certificat d’apprentissage dans certains métiers) à la fin du programme d’apprentissage sont considérés comme des finissants (Desjardins et Paquin, 2010). Par contre, l’ENA utilisait une terminologie plus complexe selon laquelle la réussite et la certification étaient deux notions distinctes. La Vue d'ensemble du Canada de l’ENA (Ménard et. al. 2008) décrit les finissants comme étant des « personnes qui étaient inscrites à un programme d’apprentissage et l’ont réussi, avec ou sans certificat professionnel. »

En fait, certains répondants avaient déclaré avoir terminé leur programme, mais ne pas avoir reçu de certificat professionnel.Note de bas de page 35

Cette distinction doit être gardée en tête au moment de tenter de déterminer l’influence sur le revenu de la réussite du programme d’apprentissage chez les persévérants à long terme, puisqu’on pourrait s’attendre à un avantage plus important chez les finissants qui ont un certificat professionnel que chez ceux qui n’en ont pas.

Cette distinction est importante lors de l’analyse de la valeur économique de la réussite d’un programme d’apprentissage. Par exemple, lors de l’estimation des gains associés à la réussite dans les données de l’ENA, inclure les personnes qui ont terminé leur programme mais qui n’ont pas obtenu de certificat professionnel pourrait servir à déterminer une « limite inférieure » sur les gains estimés si l’on associe implicitement la réussite à l’obtention d’un certificat professionnel. Autrement dit, lors de l’établissement d’un modèle des gains des persévérants à long terme qui obtiennent un statut de compagnon d’apprentissage (c.-à-d., achèvement du programme avec certificat professionnel), le fondement du calcul sur l’échantillon entier des finissants de l’ENA pourrait amener à des estimations de gains trop faibles après la réussite du programme. Par contre, lors de l’estimation de l’augmentation de la capacité de formation entraînée par la croissance du nombre de personnes qui terminent leur programme d’apprentissage, l’inclusion des individus qui n’ont pas obtenu de certificat professionnel mènerait à une surestimation du nombre potentiel d’apprentis qui pourraient être encadrés (c.-à-d., les gains estimés seraient biaisés à la hausse).Note de bas de page 36

5.3 Caractéristiques des persévérants à long terme : résumé des études de l’ENA

5.3.1 Aperçu

Bien que la persévérance à long terme puisse être expliquée par plusieurs facteurs, la majorité de ces facteurs sont liés à des obstacles ou des stimulants offerts aux apprentis.Note de bas de page 37 L’explication la plus évidente de la persévérance à long terme est peut-être simplement les défis ou les obstacles auxquels font face les apprentis qui retardent leur cheminement et la réussite de leur programme d’apprentissage. Les obstacles les plus communs comptent le manque de travail et d’encadrement liés à la fragilité du marché du travail ou aux stratégies de ressources humaines, les difficultés associées aux exigences du programme comme les épreuves avec le matériel en classe, les évaluations et les éléments pratiques, de même que les obstacles personnels, dont les difficultés financières, les problèmes de santé et les autres questions familiales.

Comme décrit plus haut, une deuxième catégorie large d’explications à la persévérance à long terme est liée aux coûts prévus et aux avantages présentés aux apprentis lors de la décision de poursuivre ou d’abandonner leur programme d’apprentissage. Un troisième ensemble de facteurs est plutôt lié aux caractéristiques particulières de chaque métier. Par exemple, on pourrait observer dans un certain métier un taux plus élevé de persévérance à long terme si ses exigences en matière de formation sont assez dispendieuses, ou s’il est particulièrement difficile de réussir ses examens de reconnaissance professionnelle. Dans le même ordre d’idées, un métier dans un secteur en émergence pourrait avoir de la difficulté à croître s’il est en bute à un manque de capacités de formation.

Malheureusement, l’ENA n’a pas demandé directement aux persévérants à long terme les raisons qui ont contribué à la longue durée de leur formation d’apprentissage. Il est toutefois possible d’obtenir un aperçu des raisons qui expliquent la persévérance à long terme grâce à des études à long terme qui comparent les caractéristiques des trois groupes d’apprentis (persévérants à long terme, finissants et décrocheurs) ainsi qu’à des analyses des déterminants de la durée du parcours d’apprenti. Il est cependant important de souligner que la relation entre le temps nécessaire pour terminer le programme et la probabilité de le réussir n’est pas directe, comme il a été calculé dans l’analyse fondée sur le SIAI :

Ces résultats ne nous permettent toutefois pas d'établir de lien entre le taux d'achèvement et le fait de dépasser d'au moins 50 % le temps requis pour terminer le programme. Par exemple, près de la moitié des finissants en coiffure avaient dépassé d'au moins 50 % la durée nominale du programme, c.-à-d. qu'ils avaient pris trois ans pour achever leur programme plutôt que les deux années de formation prévue, et ce, en dépit d'un taux d'achèvement parmi les plus élevés. (Desjardins et Pacquin, 2010)

Cadieux (2010) est arrivé à une conclusion semblable. Il a trouvé peu de déterminants clairs en commun qui pourraient expliquer l’incidence et le temps de réussite du programme. Cette situation s’applique, par exemple, aux résultats à l’échelle provinciale, où il y a peu de lien entre le temps nécessaire à la réussite du programme et la probabilité de réussir le programme.

Un autre élément subtil observé dans l’examen des défis et des obstacles auxquels font face les persévérants à long terme est que plusieurs des raisons fournies dans l’ENA qui expliquent pourquoi les décrocheurs ne terminent pas leur programme pourraient ne pas être liées à la persévérance à long terme. Bien que certains des obstacles qui poussent des personnes à décrocher ou à prolonger leur période d’apprentissage (manque de travail) peuvent se chevaucher, les autres raisons qui expliquent le décrochage (p. ex., meilleure offre d’emploi ailleurs, conditions de travail inadéquates, réorientation professionnelle) semblent logiquement accélérer la période d’apprentissage, mais pas la prolonger.

Les principaux déterminants de la réussite à long terme, qui sont pour la plupart liés aux défis rencontrés par les apprentis, seront décrits dans un ordre chronologique, en commençant par les caractéristiques de préapprentissage et les expériences de formation antérieure, suivies des conditions du marché du travail, des caractéristiques de la formation, et des caractéristiques du travail et du métier. Les principaux résultats liés aux données démographiques et à d’autres variables sont décrits ci-dessous.

5.3.2 Préapprentissage et formation antérieure

Le niveau d’instruction des individus au moment de leur inscription à l’apprentissage est fortement lié aux résultats qu’ils obtiendront. Par exemple, bien que seulement 12,1 % des finissants n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, plus du cinquième (21,6 %) des persévérants à long terme n’avaient pas atteint le diplôme d’études secondaires. Dans le même ordre d’idées, alors que 48,5 % des finissants étaient des diplômés de niveau secondaire, seulement 45,1 % des persévérants à long terme avaient un diplôme d’études secondaires. Une tendance semblable est observable chez les diplômés de niveau collégial. En effet, 12,1 % des finissants des programmes d’apprentissage déclarent avoir un diplôme collégial comme plus haut niveau d’instruction, comparativement à 9,9 % chez les persévérants à long terme. Laporte et Mueller (2011) ont déterminé que les personnes qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires sont plus susceptibles (de 6,1 points de pourcentage) de devenir persévérantes à long terme, et moins susceptibles (de 8,4 points de pourcentage) d’achever leur programme d’apprentissage que les personnes qui ont un diplôme d’études secondaires. Cadieux (2010) confirme que les individus qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires ont moins de chance de réussir le programme, et qu’ils sont plus susceptibles de consacrer une plus longue période à leur formation d’apprentissage. Son analyse permet aussi de conclure que les individus qui obtiennent de bons résultats à l’école secondaire terminent généralement les programmes d’apprentissage plus rapidement.

Bien que le concept puisse paraître quelque peu contre-intuitif, Laporte et Meuller (2011) ont découvert que l’inscription à un programme de formation pour jeunes apprentis réduit les chances de réussite (de 4,8 points de pourcentage) et augmente les chances de persévérance à long terme (de 4,9 points de pourcentage). Ils ont découvert que la participation à des programmes liés aux métiers ou à des programmes coopératifs durant l’école secondaire n’a pas d’influence sur la réussite des programmes d’apprentissage. Dans le même ordre d’idées, Cadieux (2010) a conclu que la participation à un programme de niveau secondaire lié à l’apprentissage entraînait le prolongement de la période nécessaire à la réussite des programmes d’apprentissage.

Les candidats qui ont suivi une formation technique dans leur métier sont plus nombreux à réussir les programmes d’apprentissage, et ils les réussissent plus rapidement. Les statistiques sommaires montrent qu’un plus grand pourcentage des finissants (48,5 %) avaient une formation technique préalable par rapport aux persévérants à long terme (45,4 %). Cadieux (2010) a conclu qu’avoir une formation technique dans les métiers avant l’inscription au programme d’apprentissage contribuait à accélérer la réussite du programme (d’environ 0,5 an).

5.3.3 Situation du marché du travail

Dans une recherche fondée sur l’ENA, les incidences de la situation du marché du travail ont été analysées en ajoutant à l’ENA les taux de chômage enregistrés lors de l’Enquête mensuelle sur la population active de Statistique Canada. Grâce à ces données, Ahmed (2010) a conclu qu’il existe une relation importante entre les taux de chômage provinciaux et les taux de réussite. Par exemple, Ahmed a découvert qu’une baisse d’un point de pourcentage du taux de chômage provincial réduisait la probabilité de réussite du programme de deux points de pourcentage, et augmentait la probabilité de persévérance à long terme de plus d’un point de pourcentage. Toutefois, Ahmed a aussi découvert que l’incidence des taux de chômage dépend de la mesure précise utilisée. En effet, bien que les taux de chômage provinciaux aient un effet négatif sur les taux de réussite et contribuent à l’augmentation du taux de persévérance à long terme, les taux de chômage calculés en fonction des métiers montrent l’effet inverse (Ahmed, 2010).

Les réponses à la question de l’ENA concernant la difficulté à trouver un employeur prêt à accepter des apprentis sont un autre indicateur de la situation du marché du travail. Ahmed (2010) a découvert que la difficulté à trouver un employeur prolonge la période d’apprentissage, mais pas la période de la persévérance à long terme. Par contre, Ahmed (2010) de même que Laporte et Meuller (2011) concluent que la difficulté à trouver un employeur n’est pas étroitement liée aux taux de réussite des programmes d’apprentissage.

Comme Laporte et Mueller (2011) suggèrent, la disponibilité d’un grand nombre d’employeurs durant une période d’apprentissage pourrait indiquer une difficulté à trouver un emploi stable, à recevoir une formation technique, à travailler avec des compagnons d’apprentissage, ainsi qu’un manque d’engagement de la part des apprentis, ou encore la reconnaissance de la part des apprentis qu’un autre employeur représente une meilleure occasion d’apprentissage. Selon cette logique, la durée moyenne de la réussite du programme d’apprentissage augmente de façon constante en fonction du nombre d’employeurs, de 4,4 années pour les participants qui n’ont qu’un employeur à 7,8 années pour les personnes qui ont eu six employeurs ou plus (Cadieux, 2010). Dans le même ordre d’idées, une proportion plus élevée de persévérants à long terme (58,3 %) que de finissants (49,4 %) ont déclaré changer d’employeur au cours de leur programme d’apprentissage (Menard et. al., 2008). Une analyse à plusieurs variables réalisée par Laporte et Mueller (2011) a permis de découvrir que plus un apprenti fréquentait d’employeurs, plus il était susceptible de devenir persévérant à long terme, et plus il était susceptible de décrocher de son programme d’apprentissage. Par exemple, l’analyse a permis de découvrir que, par rapport à un apprenti qui aurait fait son apprentissage auprès d’un seul employeur, un apprenti qui aurait eu quatre employeurs aurait plus de chances (5,6 points de pourcentage) de devenir persévérant à long terme, et moins de chances (5,5 points de pourcentage) de terminer son programme.

Bien que certains apprentis parmi les trois catégories aient affirmé avoir rencontré des obstacles durant leur programme d’apprentissage, la majorité des obstacles n’étaient pas liés au statut de finissant du programme. Par exemple, parmi les personnes qui ont dit avoir reçu un revenu insuffisant et qui ont connu des retards dans leur financement, la majorité était des finissants (38,4 %) et non des persévérants à long terme (31,5 %). De plus, un plus grand pourcentage des apprentis qui considéraient les outils à acheter dispendieux étaient aussi des finissants (25,7 %), et non des persévérants à long terme (21,8 %). Une exception importante à ce manque de cohérence concerne les individus qui ont déclaré connaître un manque de travail ou une instabilité de leur emploi. En effet, 29 % des persévérants à long terme ont affirmé que le manque de travail ou l’instabilité représentait un obstacle, comparativement à seulement 22,2 % des finissants.

D’autre part, Cadieux (2010) a démontré que le temps nécessaire à la réussite varie en fonction de divers obstacles selon un modèle plus prévisible chez les individus pour qui le manque de travail représentait un obstacle à la réussite du programme en 6,1 ans, comparativement à 4,8 ans chez ceux qui n’avaient pas déclaré être touchés par ce problème. Les personnes qui ont signalé que les employeurs ne respectaient pas les règles ont réussi leur programme en une période moyenne de 5,4 ans, comparativement à 5 ans pour celles qui n’avaient pas signalé ce problème. Dans cette analyse multivariable, la signification statistique de ces variables a été confirmée par l’obstacle associé au « manque de travail », qui prolonge la période d’apprentissage de 0,6 an, et l’obstacle associé aux « employeurs qui ne respectent pas les règlements », qui prolonge la période d’apprentissage de 0,2 an.

5.3.4 Attributs de la formation

Selon les données brutes, il existe des différences assez importantes dans la durée moyenne de l’apprentissage en fonction du type de formation technique. Cadieux (2010) a démontré que la durée moyenne de l’apprentissage varie en fonction du type de formation technique, passant de 4,6 ans pour ceux en congé d'étude fractionné à 5,8 ans pour ceux en programme de formation personnalisé. Pour les formations offertes par longues tranches de temps (ce qui est de loin le type de formation le plus commun), la durée moyenne de l’apprentissage était de 4,6 ans. Cadieux (2010) a signalé que la pertinence des congés d’étude fractionnés semblait beaucoup varier en fonction des métiers. Il illustre ces variations avec les métiers de charpentier et de plombier et tuyauteur. En contraste à la moyenne pour tous les métiers, dans le cas des charpentiers, l’utilisation des congés d’étude fractionnés prolonge la période d’apprentissage de deux années, comparativement aux autres types de formation technique. Chez les plombiers et tuyauteurs, l’utilisation des congés d’étude fractionnés entraînait le prolongement de l’apprentissage de près d’une année. Selon ces résultats, l’incidence des types de formation n’a pas été étudiée dans son analyse multivariable.

Laporte et Mueller (2011) incluent quant à eux le type de formation dans leurs modèles multivariables. Ils ont découvert que, par rapport au groupe de référence formé d’individus qui n’ont pas suivi de formation technique, les individus qui ont suivi une formation continue longue (trois semaines ou plus) étaient beaucoup plus susceptibles de terminer leur formation (9,1 points de pourcentage) et moins susceptibles de devenir persévérants à long terme (-0,04 point de pourcentage).

5.3.5 Perception de la qualité de la formation

Charlton, Hu et Stowe (2010) ont découvert que, bien que les persévérants à long terme n’aient pas déclaré avoir éprouvé de plus grandes difficultés lors de la formation en milieu de travail, ils ont dit avoir éprouvé beaucoup plus de difficulté avec le volet technique de la formation. Plus particulièrement, alors que 19 % des persévérants à long terme avaient déclaré avoir éprouvé des difficultés lors de la formation technique, seulement 11 % des finissants et 15 % des décrocheurs ont dit avoir éprouvé des difficultés avec ce volet de la formation. Ce phénomène suggère que les persévérants à long terme éprouvent plus de difficultés lors de la formation technique que les membres des deux autres groupes, mais moins de difficulté lors des formations en milieu de travail. Il semble que les persévérants à long terme éprouvent aussi plus de difficulté avec les documents écrits que les deux autres groupes, puisqu’un moins grand nombre de persévérants à long terme (65 %) ont déclaré ne pas avoir eu de difficultés à comprendre les documents écrits fournis en classe ou présentés sur le Web par rapport aux finissants (76 %) et aux décrocheurs (74 %) (p. 13). Une des conclusions que l’on pourrait tirer de l’analyse de ces données est que les apprentis deviennent des persévérants à long terme lorsqu’ils éprouvent plus de difficultés à réussir les formations techniques que les formations en milieu de travail, ce qui les oblige à répéter des modules et à prolonger donc leur période d’apprentissage.

5.3.6 Caractéristiques du travail et du métier

Dans son examen de l’incidence de la reconnaissance professionnelle obligatoire, Hurrell (2010) a conclu qu’il n’y a pas de différences dans la probabilité de réussite entre les métiers pour lesquels la reconnaissance est obligatoire et ceux pour lesquels elle ne l’est pas. Toutefois, elle a conclu qu’il existe des différences importantes entre les groupes définis d’apprentis en ce qui a trait au temps nécessaire à la réussite des programmes pour lesquels la reconnaissance est obligatoire et ceux pour lesquels elle ne l’est pas. Plus particulièrement, les trois groupes consacrent plus de temps à l’apprentissage lorsque la reconnaissance professionnelle est obligatoire. Ce phénomène est encore plus marqué chez les persévérants à long terme. La durée moyenne consacrée à l’apprentissage dans les métiers à reconnaissance facultative est de 7,5 ans chez les persévérants à long terme, de 4,6 ans chez les finissants et de 2,9 ans chez les décrocheurs. En revanche, la durée moyenne consacrée à l’apprentissage dans les métiers à reconnaissance obligatoire est de 10,4 ans chez les persévérants à long terme, de 5,4 ans chez les finissants, et de 3,5 ans chez les décrocheurs. Ces résultats sont surprenants, étant donné qu’on pourrait s’attendre à ce que les revenus plus élevés tirés des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire encouragent les apprentis à terminer ces programmes plus rapidement.

5.3.7 Données démographiques et autres variables

Laryea et Medu (2010) n’ont pas observé de variances importantes entre les proportions de femmes, d’immigrants et d’Autochtones persévérants à long terme et les pourcentages de finissants. Bien que, dans l’ensemble, les femmes et les immigrants étaient sous-représentés dans les métiers, les membres de ces groupes démographiques n’étaient pas plus susceptibles de devenir persévérants à long terme que leurs homologues.

Cela dit, on a observé quelques différences mineures qui valent peut-être la peine d’être mentionnées. Par exemple, à l’échelle des provinces, c’est dans les Provinces de l'Atlantique qu’on a signalé le plus haut pourcentage de femmes qui avaient le statut de persévérantes à long terme (12 %), comparativement aux finissantes (5 %) et aux décrocheuses (6 %) (Laryea et Medu, 2010). Ces données peuvent être intéressantes à la lumière du fait qu’à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, on compte dans ces provinces un pourcentage relativement élevé de finissants comparativement au nombre de persévérants à long terme (voir ci-dessous). Ensuite, on a découvert que, bien que les immigrants n’étaient pas plus susceptibles que les autres de devenir des persévérants à long terme, un nombre beaucoup moins important de persévérants à long terme immigrants avaient moins d’un diplôme d’études secondaires comparativement aux persévérants à long terme qui n’étaient pas des immigrants (Laryea et Medu, 2010). Ces résultats suggèrent que les obstacles à la réussite pourraient être différents chez les membres de groupes minoritaires.

Inversement, l’examen des proportions de persévérants à long terme et de finissants à l’échelle provinciale indique d’importantes différences entre les provinces et territoires par rapport au statut des apprentis inscrits. On a observé dans les provinces suivantes des proportions relativement élevées de finissants comparativement aux persévérants à long terme : Île-du-Prince-Édouard (0,4 % de finissants contre 0,1 % de persévérants à long terme) ; Nouvelle-Écosse (2,5 % contre 2,2 %) ; Nouveau-Brunswick (2,4 % contre 1,7 %) ; Manitoba (3,8 % contre 2,2 %) ; Saskatchewan (4,4 % contre 2,4 %) ; Alberta (24,9 % contre 13,5 %) et Colombie-Britannique (10,6 % contre 9,4 %). En revanche, les persévérants à long terme étaient relativement surreprésentés comparativement au nombre de finissants à Terre-Neuve-et-Labrador (5,8 % de persévérants à long terme contre 1,9 % de finissants) ; Québec (27,5 % contre 17,4 %); Ontario (34,9 % contre 31,3 %).

Laporte et Mueller (2011) ont aussi conclu qu’il existait d’importantes différences par rapport aux taux de réussite et à la persévérance à long terme entre les provinces.Note de bas de page 38 Plus particulièrement, ils ont découvert que, comparativement à l’Ontario (la catégorie de référence dans leurs régressions), seulement à Terre-Neuve-et-Labrador le taux de persévérance à long terme est plus élevé. Dans toutes les autres provinces, le pourcentage de persévérance à long terme est inférieur à celui de l’Ontario. Par contre, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, on a observé dans la majorité des provinces une probabilité de réussite supérieure à celle de l’Ontario. Cadieux (2010) a découvert une tendance assez semblable en ce qui a trait à la réussite des programmes d’apprentissage dans les différentes provinces, bien qu’il ait observé que l’Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du Nord-Ouest affichent des taux de réussite inférieurs à celui de l’Ontario. Il est intéressant de noter que, lorsqu’on se penche sur le temps consacré au programme plutôt que sur les taux de réussite, la tendance s’éloigne quelque peu. On observe dans plusieurs provinces des temps d’apprentissage plus longs qu’en Ontario (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador), et seulement deux provinces affichent des temps d’apprentissage plus courts que ceux de l’Ontario (Alberta et Colombie-Britannique).

5.3.8 Résumé des résultats de l’ENA

En résumé, on peut tirer les conclusions générales suivantes des recherches dont il a été question plus haut en ce qui a trait aux différences entre les persévérants à long terme et les finissants :

- les persévérants à long terme sont moins susceptibles d’avoir un diplôme d’études secondaires que les finissants des programmes d’apprentissage ;

- les persévérants à long terme sont moins susceptibles d’avoir déjà suivi une formation technique que les finissants ;

- les taux de chômage provinciaux élevés sont associés à l’augmentation des probabilités de persévérance à long terme ;

- les persévérants à long terme sont plus susceptibles de se faire encadrer par plusieurs employeurs au cours de leur programme d’apprentissage que les finissants ;

- les persévérants à long terme sont plus susceptibles de considérer l’instabilité ou le manque de travail comme un obstacle à l’achèvement de leur formation d’apprentissage ;

- les persévérants à long terme sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés lors du volet technique de leur formation d’apprentissage que les finissants ;

- les persévérants à long terme passent beaucoup plus de temps que les finissants à terminer leur apprentissage dans les métiers pour lesquels la reconnaissance professionnelle est obligatoire par rapport au temps consacré aux programmes d’apprentissage dans les métiers à reconnaissance facultative.

En revanche, il y a peu de différence dans la proportion de persévérants à long terme par rapport aux finissants dans les groupes démographiques d’intérêt, qui incluaient les femmes, les immigrants et les Autochtones. Il est aussi important de souligner la cohérence limitée des facteurs qui prolongent la durée des programmes d’apprentissage et de ceux qui contribuent à baisser les chances de réussite des programmes.

5.4 Persévérants à long terme dans le SIAI

5.4.1 Tendances générales

Les données du SIAI ont été analysées afin de distinguer des tendances associées à la persévérance à long terme. Dans le SIAI, les principales variables utilisées pour réaliser cette analyse étaient la « date d’inscription » et le « statut à la fin de la période de référence ». Plus particulièrement, les individus mis dans la catégorie « persévérants toujours inscrits » en raison de leur statut ont été mis dans des tableaux croisés en fonction de leur année d’inscription afin de déterminer la durée de leur inscription. Pour chaque année de référence, il y avait des individus dont l’année d’inscription initiale n’avait pas été enregistrée. Étant donné l’orientation de cette analyse, ces individus ont été retirés de l’échantillon de données afin de conserver uniquement les personnes dont l’année initiale d’inscription était valide.Note de bas de page 39

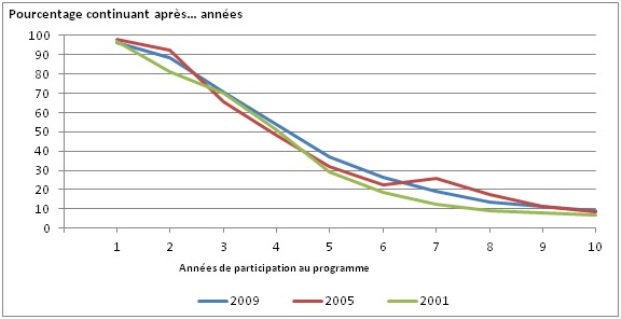

Le graphique 5.1 montre le pourcentage d’apprentis qui sont toujours inscrits à leur programme une à dix années après leur inscription initiale, en fonction des années de référence du SIAI. Ces résultats montrent que c’est aux troisième, quatrième et cinquième années qu’on observe le plus grand nombre d’abandons. Dans l’ensemble, il semble y avoir eu une légère hausse du nombre de personnes qui persévèrent après la troisième année, de 2000 à 2009. Pour rendre cette tendance encore plus claire, on a choisi trois années (2001, 2005 et 2009) séparées par des à intervalles réguliers et qui couvrent la majorité de la période de dix ans. Dans le graphique 5.1, la position des trois lignes indique les changements de la tendance de poursuite au cours de ces trois années données. À l’exception d’un léger changement de la tendance pour les 6e et 7e années dans le groupe de 2005, ce graphique montre que la tendance de poursuite n’a pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie.

Tableau 5.1 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme sur période d’une à dix années après leur inscription initiale, selon les années de référence du SIAI de 2000 à 2009 [Source : SIAI]

Années de participation au programme |

Année de référence du SIAI |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

2009 |

2008 |

2007 |

2006 |

2005 |

2004 |

2003 |

2002 |

2001 |

2000 |

10 |

9,0 |

8,7 |

12,0 |

9,4 |

8,3 |

7,4 |

6,6 |

6,9 |

6,7 |

8,5 |

9 |

11,4 |

10,0 |

18,7 |

14,4 |

11,1 |

9,4 |

8,7 |

7,6 |

8,0 |

8,0 |

8 |

13,6 |

12,9 |

11,9 |

21,8 |

17,2 |

13,2 |

11,3 |

10,1 |

9,1 |

9,9 |

7 |

19,0 |

16,6 |

16,0 |

16,1 |

25,8 |

20,2 |

17,0 |

14,1 |

12,4 |

11,5 |

6 |

26,4 |

24,1 |

22,0 |

21,7 |

22,4 |

31,5 |

25,3 |

22,5 |

18,4 |

16,7 |

5 |

37,2 |

37,3 |

34,3 |

31,8 |

32,0 |

31,4 |

40,3 |

34,3 |

29,2 |

26,4 |

4 |

54,0 |

53,5 |

55,4 |

49,1 |

48,2 |

47,4 |

46,4 |

56,7 |

51,1 |

46,0 |

3 |

70,3 |

68,9 |

72,0 |

71,3 |

65,6 |

64,2 |

63,6 |

63,9 |

69,9 |

65,9 |

2 |

88,3 |

87,6 |

90,5 |

91,0 |

92,2 |

87,0 |

85,2 |

84,1 |

81,2 |

87,0 |

1 |

96,3 |

94,5 |

96,6 |

97,9 |

97,8 |

97,9 |

97,7 |

97,1 |

97,0 |

95,7 |

Graphique 5.1 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme sur une période d’une à dix années après leur inscription initiale pour les années de référence du SIAI de 2001, de 2005 à 2009 [Source : SIAI]

Description de l’image Graphique 5.1 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme sur une période d’une à dix années après leur inscription initiale pour les années de référence du SIAI de 2001, de 2005 à 2009 [Source : SIAI]

Il s’agit d’un diagramme linéaire simple illustrant le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme sur une période d’une à dix années après leur inscription initiale pour les années de référence du SIAI de 2001, 2005 et 2009.

Pour ce qui est de l’année de référence du SIAI de 2001; le pourcentage d’apprentis poursuivant leur programme était de 97,0 % la 1re année; 81,2 % la 2e année; 69,9 % la 3e année; 51,1 % la 4e année; 29,2 % la 5e année; 18,4 % la 6e année; 12,4 % la 7e année; 9,1 % la 8e année; 8,0 % la 9e année, et 6,7 % la 10e année.

Pour ce qui est de l’année de référence du SIAI de 2005, le pourcentage d’apprentis poursuivant leur programme était de 97,8 % la 1re année; 92,2 % la 2e année; 65,6 % la 3e année; 48,2 % la 4e année; 32,0 % la 5e année; 22,4 % la 6e année; 25,8 % la 7e année; 17,2 % la 8e année; 11,1 % la 9e année, et 8,3 % la 10e année.

Pour ce qui est de l’année de référence du SIAI de 2009, le pourcentage d’apprentis poursuivant leur programme était de 96,3 % la 1re année; 88,3 % la 2e année; 70,3 % la 3e année; 54,0 % la 4e année; 37,2 % la 5e année; 26,4 % la 6e année; 19,0 % la 7e année; 13,6 % la 8e année; 11,4 % la 9e année, et 9,0 % la 10e année.

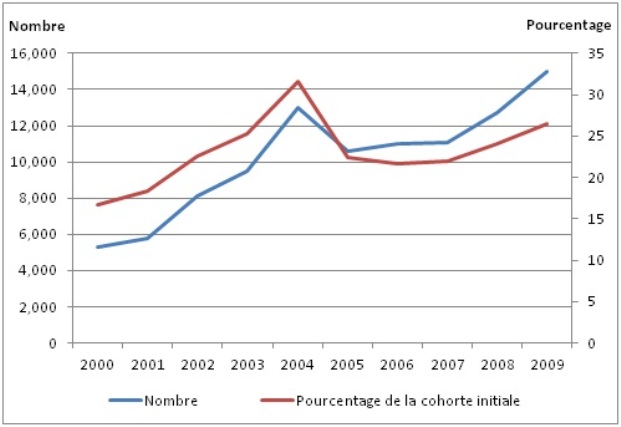

Le graphique 5.2 fournit un autre portrait de la situation en fournissant le nombre total et le pourcentage d’apprentis étant toujours inscrits à leur programme d’apprentissage après six ans pour les années de référence du SIAI, de 2000 à 2009.Note de bas de page 40 Le graphique montre une forte augmentation du nombre total de persévérants à long terme au cours de la période, ainsi qu’un sommet distinct en 2004, suivi par une baisse en 2005, puis une remontée de la tendance. Comme pourcentage de la cohorte initiale (six ans plus tôt que les années présentées dans le graphique), la tendance montre une hausse jusqu’à 2004, suivie d’une baisse en 2006 et d’un plafonnement relatif de 2007 à 2009. Cette tendance est cohérente avec les résultats précédents des taux de réussite, où les années d’augmentation des taux de persévérance à long terme correspondent à celles de la baisse des taux de réussite.

Graphique 5.2 Nombre et pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur apprentissage pendant au moins six années après leur inscription, de 2000 à 2009 [Source : SIAI]

Description de l’image Graphique 5.2 Nombre et pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur apprentissage pendant au moins six années après leur inscription, de 2000 à 2009 [Source : SIAI]

Il s’agit d’un diagramme linéaire simple illustrant le nombre et le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur apprentissage pendant au moins six années après leur inscription, de 2000 à 2009. Il y a une ligne représentant le nombre d’apprentis persévérants et l’axe des Y, situé à gauche, indique le nombre d’apprentis persévérants. L’autre ligne représente le pourcentage d’apprentis persévérants, et l’axe des Y, situé à droite, indique le pourcentage.

Le nombre d’apprentis ayant poursuivi leur apprentissage pendant au moins six années était de 5 295 en 2000; 5 757 en 2002; 8 106 en 2003; 9 477 en 2004; 13 002 en 2005; 10 563 en 2006; 11 016 en 2007; 11 067 en 2008; 12 726 en 2009, et 14 964 en 2010.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur apprentissage pendant au moins six années était de 16,7 % en 2000; 18,4 % en 2001; 22,5 % en 2002; 25,3 % en 2003; 31,5 % en 2004; 22,4 % en 2005; 21,7 % en 2006; 22,0 % en 2007; 24,1 % en 2008, et 26,4 % en 2009.

5.4.2 Persévérants à long terme par métier

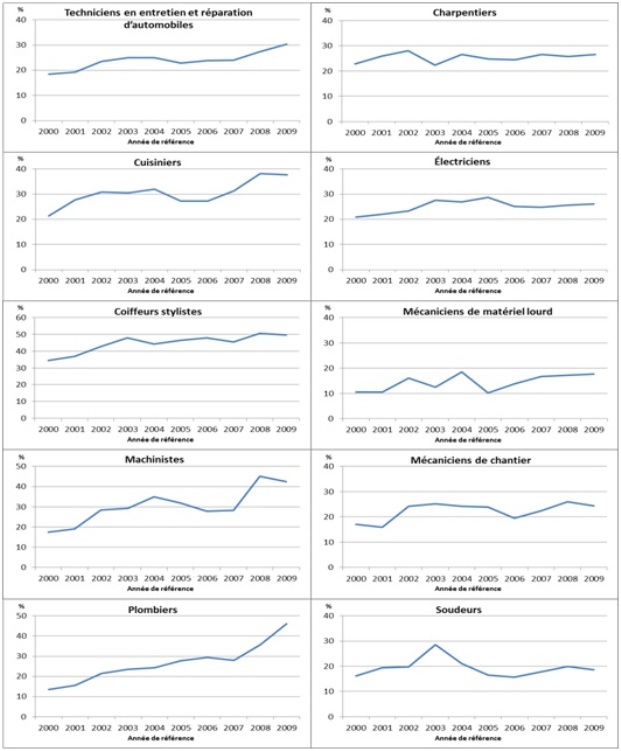

Pour examiner la persévérance à long terme plus en profondeur, on a étudié les dix principaux métiers pour les cohortes de 1994 à 2003, six ans après leur inscription initiale, ce qui équivaut aux années prévues d’achèvement, de 2000 à 2009. Le graphique 5.3 présente ces résultats.Note de bas de page 41 Les tendances peuvent être résumées comme suit :

- malgré certaines variations minimes, la proportion de persévérants à long terme a beaucoup augmenté chez les techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles, les cuisiniers, les coiffeurs, les machinistes et les plombiers ;

- la tendance d’augmentation du nombre de persévérants à long terme a été plus lente chez les charpentiers, les électriciens, les mécaniciens de matériel lourd et les mécaniciens de chantier ;

- après avoir atteint un sommet en 2003, la tendance chez les soudeurs était à la baisse jusqu’en 2006, et elle s’est relativement stabilisée depuis.

Graphique 5.3 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six dans les dix principaux métiers [Source : SIAI]Note de bas de page 42

Description de l’image Graphique 5.3 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six dans les dix principaux métiers [Source : SIAI]

Il s’agit de diagrammes linéaires simples illustrant le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans les dix principaux métiers. Chaque diagramme représente un des dix métiers.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de technicien en réparation et entretien d’automobiles était de 18,5 % en 2000; 19,3 % en 2001; 23,5 % en 2002; 24,9 % en 2003; 25,0 % en 2004; 22,9 % en 2005; 23,9 % en 2006; 24,0 % en 2007; 27,3 % en 2008, et 30,3 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de charpentier était de 22,8 % en 2000; 25,9 % en 2001; 28,0 % en 2002; 22,3 % en 2003; 26,6 % en 2004; 24,7 % en 2005; 24,5 % en 2006; 26,6 % en 2007; 25,7 % en 2008, et 26,6 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de cuisinier était de 21,5 % en 2000; 27,8 % en 2001; 30,9 % en 2002; 30,5 % en 2003; 31,9 % en 2004; 27,3 % en 2005; 27,2 % en 2006; 31,3 % en 2007; 38,2 % en 2008, et 37,7 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier d’électricien était de 20,9 % en 2000; 22,1 % en 2001; 23,4 % en 2002; 27,6 % en 2003; 27,0 % en 2004; 28,7 % en 2005; 25,2 % en 2006; 24,9 % en 2007; 25,7 % en 2008, et 26,2 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de coiffeur-styliste était de 34,5 % en 2000; 36,9 % en 2001; 42,8 % en 2002; 47,9 % en 2003; 44,3 % en 2004; 46,5 % en 2005; 47,9 % en 2006; 45,4 % en 2007; 50,7 % en 2008, et 49,5 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de mécanicien de matériel lourd était de 10,4 % en 2000; 10,6 % en 2001; 16,1 % en 2002; 12,4 % en 2003; 18,5 % en 2004; 10,2 % en 2005; 13,7 % en 2006; 16,7 % en 2007; 17,2 % en 2008, et 17,7 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de machiniste était de 17,4 % en 2000; 19,2 % en 2001; 28,4 % en 2002; 29,2 % en 2003; 34,9 % en 2004; 31,9 % en 2005; 27,8 % en 2006; 28,1 % en 2007; 45,1 % en 2008, et 42,3 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de mécanicien de chantier était de 17,1 % en 2000; 15,9 % en 2001; 24,2 % en 2002; 25,1 % en 2003; 24,2 % en 2004; 23,8 % en 2005; 19,5 % en 2006; 22,4 % en 2007; 26,0 % en 2008, et 24,4 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de plombier était de 13,4 % en 2000; 15,6 % en 2001; 21,5 % en 2002; 23,5 % en 2003; 24,2 % en 2004; 27,8 % en 2005; 29,4 % en 2006; 28,0 % en 2007; 35,8 % en 2008, et 46,0 % en 2009.

Le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six années dans le métier de soudeur était de 16,2 % en 2000; 19,4 % en 2001; 19,8 % en 2002; 28,5 % en 2003; 21,1 % en 2004; 16,6 % en 2005; 15,7 % en 2006; 17,8 % en 2007; 19,9 % en 2008, et 18,6 % en 2009.

5.4.3 Persévérance à long terme par province/territoire

La qualité des données sur les provinces/territoires est moins bonne que celle des données sur les métiers parce que le nombre d’apprentis dans certaines provinces est très faible, et que les dates d’inscription n’étaient pas connues pour toutes les provinces et tous les territoires dans les premières années de la série. Les résultats de cette série sont donc incomplets.

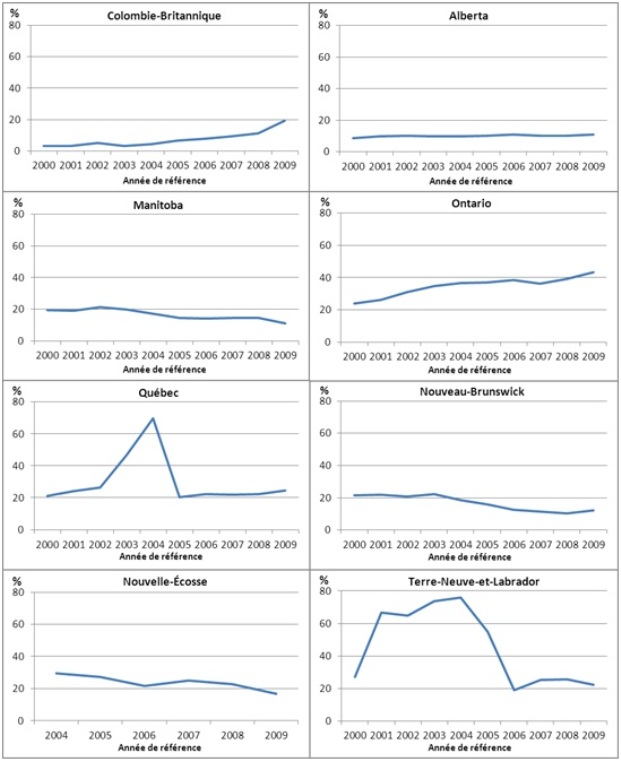

Le graphique 5.4 montre le pourcentage d’apprentis qui persévèrent dans leur programme d’apprentissage durant au moins six ans, par province et territoire. Voici un résumé des résultats :

- on a observé en Colombie-Britannique une tendance stable au cours des premières années de la période, suivie d’une augmentation au cours des dernières années. On a observé en Ontario une augmentation plus constante au cours de la période de référence ;

- les taux de persévérance à long terme ont baissé lentement au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ;

- au Québec et dans les Territoires, on a observé de fortes hausses en 2004 puis un retour à une tendance plus stable au cours des dernières années ;

- c’est à Terre-Neuve-et-Labrador qu’on a observé les changements les plus importants. Les taux de persévérance à long terme ont beaucoup augmenté au début des années 2000, suivis d’une chute rapide de 2004 à 2006. Depuis 2006, les taux de persévérance à long terme se sont stabilisés. Ces données correspondent à d’autres résultats qui montrent des hausses importantes suivies de baisses dans les inscriptions à l’apprentissage au cours de la même période.

Il est important de rappeler que la persévérance à long terme peut être influencée par les politiques provinciales/territoriales sur la poursuite ou l’abandon des programmes d’apprentissage après une période d’inactivité, comme il a été mentionné dans la partie 5.2.1. L’examen de ces politiques n’était pas suffisamment détaillé pour permettre d’établir une corrélation entre elles et les taux de persévérance à long terme. Les provinces/territoires sont encouragés à interpréter les résultats qu’ils ont obtenus à la lumière de ces politiques et de la façon dont elles sont appliquées.

Graphique 5.4 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans, par province/territoire [Source : SIAI]

Description de l’image Graphique 5.4 Pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans, par province/territoire [Source : SIAI]

Il s’agit de diagrammes linéaires simples illustrant le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans, selon la province et le territoire, de 2002 à 2009. Chaque diagramme représente une province ou un territoire.

En Colombie-Britannique, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 3,2 % en 2000; 3,3 % en 2001; 5,2 % en 2002; 3,1 % en 2003; 4,2 % en 2004; 6,5 % en 2005; 7,9 % en 2006; 9,5 % en 2007; 11,3 % en 2008, et 19,1 % en 2009.

En Alberta, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 8,7 % en 2000; 9,9 % en 2001; 10,1 % en 2002; 10,0 % en 2003; 10,0 % en 2004; 10,3 % en 2005; 10,8 % en 2006; 10,1 % en 2007; 10,3 % en 2008, et 11,1 % en 2009.

Au Manitoba, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 19,4 % en 2000; 18,9 % en 2001; 21,2 % en 2002; 19,9 % en 2003; 16,9 % en 2004; 14,4 % en 2005; 14,1 % en 2006; 14,5 % en 2007; 14,5 % en 2008, et 10,9 % en 2009.

En Ontario, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 23,8 % en 2000; 26,0 % en 2001; 30,9 % en 2002; 34,9 % en 2003; 36,5 % en 2004; 37,1 % en 2005; 38,2 % en 2006; 36,2 % en 2007; 39,3 % en 2008, et 43,1 % en 2009.

Au Québec, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 21,0 % en 2000; 24,3 % en 2001; 26,4 % en 2002; 46,8 % en 2003; 69,5 % en 2004; 20,3 % en 2005; 22,2 % en 2006; 21,8 % en 2007; 22,3 % en 2008, et 24,6 % en 2009.

Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 21,6 % en 2000; 21,8 % en 2001; 20,8 % en 2002; 22,3 % en 2003; 18,4 % en 2004; 15,8 % en 2005; 12,5 % en 2006; 11,3 % en 2007; 10,4 % en 2008, et 12,2 % en 2009.

En Nouvelle-Écosse, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 29,6 % en 2004; 27,2 % en 2005; 21,6 % en 2006; 25,1 % en 2007; 22,6 % en 2008, et 16,7 % en 2009.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage d’apprentis ayant poursuivi leur programme d’apprentissage pendant au moins six ans était de 22,2 % en 2000; 25,5 % en 2001; 25,0 % en 2002; 19,0 % en 2003; 55,0 % en 2004; 75,8 % en 2005; 73,8 % en 2006; 64,8 % en 2007; 66,7 % en 2008, et 27,1 % en 2009.

5.5 Nouvel examen des données de l’ENA : obstacles à la réussite

Comme il a été mentionné plus tôt, la banque de données de l’ENA contient des renseignements sur deux groupes de finissants, soit ceux ayant obtenu un certificat professionnel et ceux ayant terminé leur programme mais n’ayant pas reçu de certificat professionnel. Dans le même ordre d’idées, l’ENA a permis de distinguer deux catégories de persévérants à long terme, soit ceux ayant satisfait aux exigences minimales et ceux n’ayant pas satisfait pas à ces exigences. Cette distinction est probablement une conséquence d’un écart non calculé dans le SIAI entre la période d’achèvement du programme d’apprentissage et l’obtention de la reconnaissance professionnelle. Étant donné que cette distinction n’a pas été abordée dans les études de recherche de l’ENA, certains des résultats de l’ENA ont été analysés à nouveau afin de déterminer si la distinction permettait de mieux comprendre les différences entre les finissants et les persévérants à long terme, et entre les participants qui ont obtenu un certificat professionnel et ceux qui n’en ont pas obtenu.

5.5.1 Obstacles à la réussite

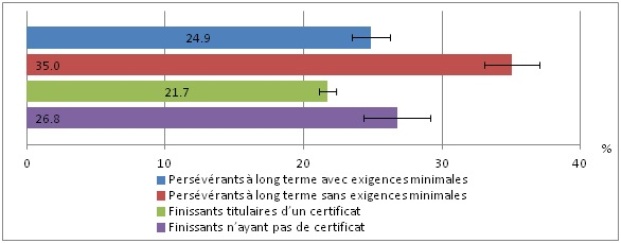

Le graphique 5.5 montre que les finissants ayant un certificat professionnel sont beaucoup moins susceptibles que tous les autres groupes de signaler l’instabilité ou le manque de travail comme obstacle à l’achèvement de leur programme. À l’autre extrême, on retrouve les persévérants à long terme qui ne satisfont pas aux exigences minimales. Les finissants sans certificat professionnel et les persévérants à long terme qui satisfont aux exigences minimales ne sont pas très différents les uns des autres.

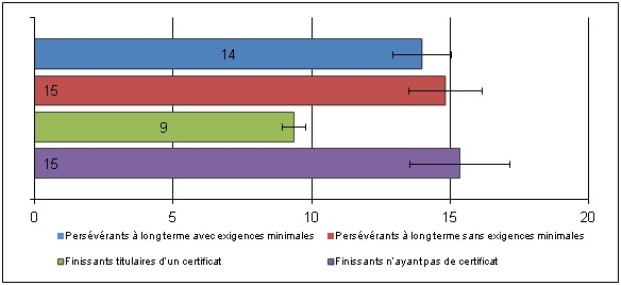

Le graphique 5.6 montre le pourcentage de chaque groupe qui a déclaré avoir perçu la formation technique comme un obstacle à la réussite du programme. Ce graphique montre aussi que les finissants avec certificat professionnel sont très différents des autres groupes, alors que les finissants qui n’ont pas de certificat professionnel ne sont pas très différents des persévérants à long terme.

Graphique 5.5Note de bas de page 43 Pourcentage d’apprentis pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle à la réussite, par statut [Source : ENA]

Description de l’image Graphique 5.5 Pourcentage d’apprentis pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle à la réussite, par statut [Source : ENA]

Il s’agit d’un diagramme en barres (accompagnées de barres d’erreur) illustrant le pourcentage d’apprentis pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, selon le statut.

Le pourcentage des persévérants à long terme avec exigences minimales, pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 24,9 % (marge d’erreur de 1,4 %).

Le pourcentage des persévérants à long terme sans exigences minimales, pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 35,0 % (marge d’erreur de 2,0 %).

Le pourcentage des finissants titulaires d’un certificat, pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 21,7 % (marge d’erreur de 0,6 %).

Le pourcentage des finissants n’ayant pas de certificat, pour lesquels « l’instabilité ou le manque de travail » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 26,8 % (marge d’erreur de 2,4 %).

Graphique 5.6 Pourcentage d’apprentis pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle à la réussite, par statut [Source : ENA]

Description de l’image Graphique 5.6 Pourcentage d’apprentis pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle à la réussite, par statut [Source : ENA]

Il s’agit d’un diagramme en barres (accompagnées de barres d’erreur) illustrant le pourcentage d’apprentis pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, selon le statut.

Le pourcentage des persévérants à long terme avec exigences minimales, pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 14,0 % (marge d’erreur de 1,1 %).

Le pourcentage des persévérants à long terme sans exigences minimales, pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 15,0 % (marge d’erreur de 1,3 %).

Le pourcentage des finissants titulaires d’un certificat, pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 9,0 % (marge d’erreur de 0,4 %).

Le pourcentage des finissants n’ayant pas de certificat, pour lesquels « la formation technique » représentait un obstacle rencontré pendant l’apprentissage, était de 15,0 % (marge d’erreur de 1,8 %).

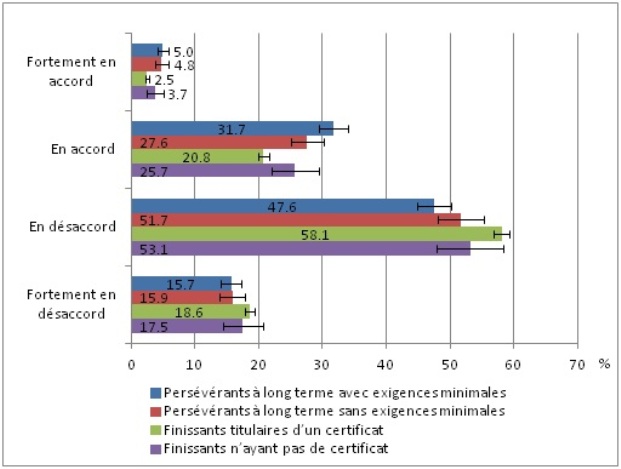

Le graphique 5.7 indique qu’un pourcentage plus faible de finissants avec un certificat professionnel avait éprouvé des difficultés avec les documents écrits au cours de leur apprentissage comparativement aux autres groupes. Le graphique 5.7 indique aussi que, bien que les finissants avec un certificat professionnel soient distincts des autres catégories, les finissants qui n’ont pas de certificat professionnel ne sont pas très différents des persévérants à long terme.

Graphique 5.7 Pourcentage d’apprentis, par statut, ayant eu des difficultés à comprendre les documents écrits [Source : ENA]

Description de l’image Graphique 5.7 Pourcentage d’apprentis, par statut, ayant eu des difficultés à comprendre les documents écrits [Source : ENA]

Il s’agit d’un diagramme en barres (accompagnées de barres d’erreur) illustrant le pourcentage d’apprentis, selon le statut, qui a eu des difficultés à comprendre les documents écrits. Les barres sont regroupées en fonction des quatre réponses possibles : fortement en accord, en accord, en désaccord et fortement en désaccord.

Des persévérants à long terme avec exigences minimales, 5,0 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 0,8 %); 31,7 % sont en accord (marge d’erreur de 2,2 %); 47,6 % sont en désaccord (marge d’erreur de 2,7 %), et 15,7 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 1,6 %).

Des persévérants à long terme sans exigences minimales, 4,8 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 1,1 %); 27,6 % sont en accord (marge d’erreur de 2,6 %); 51,7 % sont en désaccord (marge d’erreur de 3,5 %), et 15,9 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 2,0 %).

Des finissants titulaires d’un certificat, 2,5 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 0,3 %); 20,8 % sont en accord (marge d’erreur de 0,8 %); 58,1 % sont en désaccord (marge d’erreur de 1,2 %), et 18,6 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 0,8 %).

Des finissants n’ayant pas de certificat, 3,7 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 1,3 %); 25,7 % sont en accord (marge d’erreur de 3,7 %); 53,1 % sont en désaccord (marge d’erreur de 5,2 %), et 17,5 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 3,2 %).

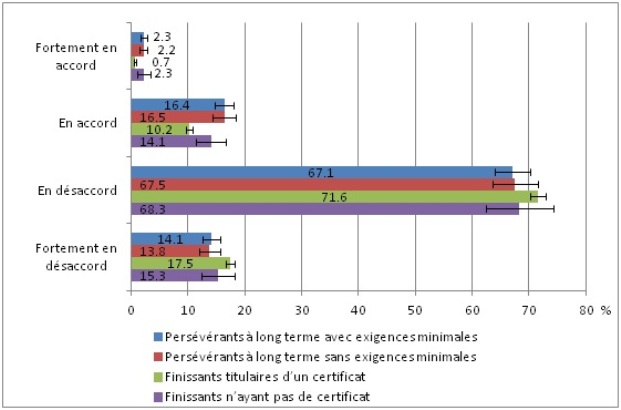

Le graphique 5.8 indique encore une fois ce qui distingue les finissants qui ont obtenu un certificat professionnel. Bien que seulement 10,9 % des finissants avec un certificat professionnel aient déclaré avoir éprouvé certaines difficultés avec le volet technique de leur formation, un pourcentage beaucoup plus élevé de répondants des autres catégories ont dit avoir éprouvé des difficultés avec cet aspect de la formation.

Dans l’ensemble, ces résultats montrent que ce sont les finissants avec certificat professionnel qui ont rencontré le moins d’obstacles à leur réussite. Les différences parmi les autres groupes étaient généralement moins importantes, et les deux groupes de persévérants à long terme n’étaient pas très différents des finissants qui n’ont pas obtenu de certificat professionnel. On peut donc croire que les obstacles mentionnés sont liés à la persévérance à long terme ainsi qu’à la réussite du programme sans l’obtention d’un certificat professionnel.

Graphique 5.8 Pourcentage d’apprentis, par statut, ayant éprouvé des difficultés avec le volet technique de la formation [Source : ENA]

Description de l’image Graphique 5.8 Pourcentage d’apprentis, par statut, ayant éprouvé des difficultés avec le volet technique de la formation [Source : ENA]

Il s’agit d’un diagramme en barres (accompagnées de barres d’erreur) illustrant le pourcentage d’apprentis, selon le statut, qui a eu des difficultés avec le volet technique de la formation. Les barres sont regroupées en fonction des quatre réponses possibles : fortement en accord, en accord, en désaccord et fortement en désaccord.

Des persévérants à long terme avec exigences minimales, 2,3 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 0,6 %); 16,4 % sont en accord (marge d’erreur de 1,6 %); 67,1 % sont en désaccord (marge d’erreur de 3,1 %), et 14,1 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 1,5 %).

Des persévérants à long terme sans exigences minimales, 2,2 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 0,7 %); 16,5 % sont en accord (marge d’erreur de 2,0 %); 67,5 % sont en désaccord (marge d’erreur de 4,0 %), et 13,8 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 1,9 %).

Des finissants titulaires d’un certificat, 0,7 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 0,1 %); 10,2 % sont en accord (marge d’erreur de 0,6 %); 71,6 % sont en désaccord (marge d’erreur de 1,3 %), et 17,5 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 0,7 %).

Des finissants n’ayant pas de certificat, 2,3 % sont fortement en accord (marge d’erreur de 1,2 %); 14,1 % sont en accord (marge d’erreur de 2,7 %); 68,3 % sont en désaccord (marge d’erreur de 6,0 %), et 15,3 % sont fortement en désaccord (marge d’erreur de 2,9 %).

5.5.2 Participation au marché du travail par statut d’apprenti de l’ENA

Après avoir déterminé grâce aux données de l’ENA qu’il existe d’importantes différences entre les deux catégories de finissants et les persévérants à long terme par rapport à plusieurs aspects, la prochaine étape était d’effectuer des recherches sur la situation d’activité des membres de ces quatre catégories.

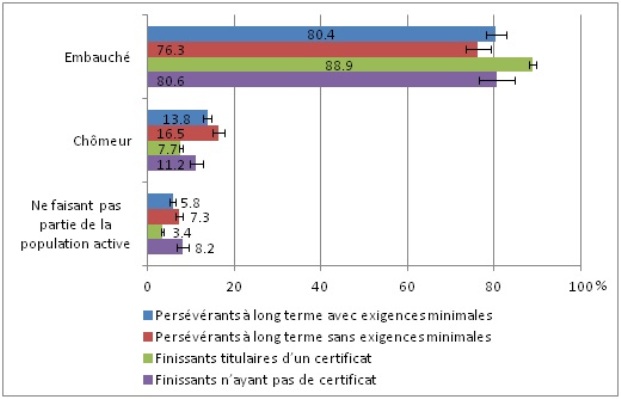

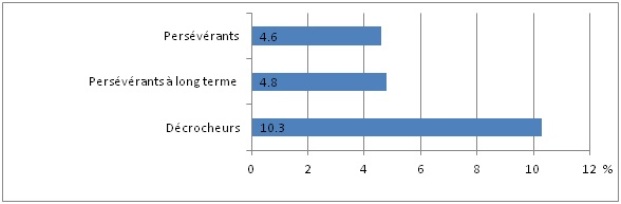

Le graphique 5.9 montre le pourcentage de répondants à l’ENA qui était embauché, sans emploi, ou qui ne participait pas au marché du travail au cours de la semaine précédant le sondage, en fonction du statut d’apprenti. Les finissants avec certificat professionnel avaient de meilleurs taux d’emploi et des taux de chômage plus faibles que les autres groupes, bien qu’il n’y ait pas de différence importante parmi les trois autres groupes. Le taux de chômage chez les finissants avec certificat professionnel était aussi plus faible que celui des autres groupes, et il était plus élevé que dans les autres groupes chez les persévérants à long terme qui ne satisfaisaient pas aux exigences minimales.

Graphique 5.9 Statut de participation au marché du travail au cours de la semaine précédant le sondage, par statut d’apprenti [Source : ENA]

Description de l’image Graphique 5.9 Statut de participation au marché du travail au cours de la semaine précédant le sondage, par statut d’apprenti [Source : ENA]

Il s’agit d’un diagramme en barres (accompagnées de barres d’erreur) illustrant, en pourcentage, le statut de participation au marché du travail au cours de la semaine précédant le sondage, selon le statut d’apprenti. Les barres sont regroupées en fonction des trois statuts possibles : employé, chômeur, et ne faisant pas partie de la population active.

Des persévérants à long terme avec exigences minimales, 80,4 % sont employés (marge d’erreur de 2,4 %); 13,8 % sont chômeurs (marge d’erreur de 1,0 %), et 5,8 % ne font pas partie de la population active (marge d’erreur de 0,7 %).

Des persévérants à long terme sans exigences minimales, 76,3 % sont employés (marge d’erreur de 2,9 %); 16,5 % sont chômeurs (marge d’erreur de 1,4 %), et 7,3 % ne font pas partie de la population active (marge d’erreur de 0,9 %).

Des finissants titulaires d’un certificat, 88,9 % sont employés (marge d’erreur de 0,9 %); 7,7 % sont chômeurs (marge d’erreur de 0,4 %), et 3,4 % ne font pas partie de la population active (marge d’erreur de 0,3 %).

Des finissants n’ayant pas de certificat, 80,6 % sont employés (marge d’erreur de 4,2 %); 11,2 % sont chômeurs (marge d’erreur de 1,6 %), et 8,2 % ne font pas partie de la population active (marge d’erreur de 1,3 %).

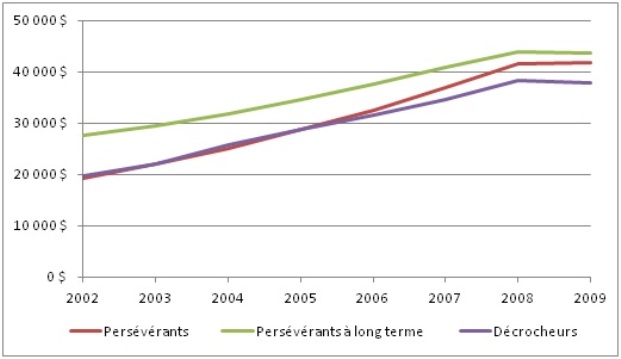

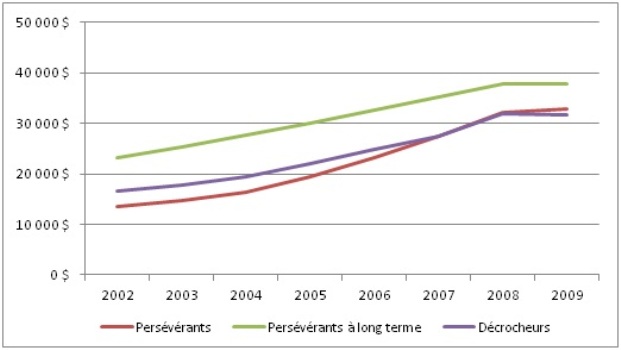

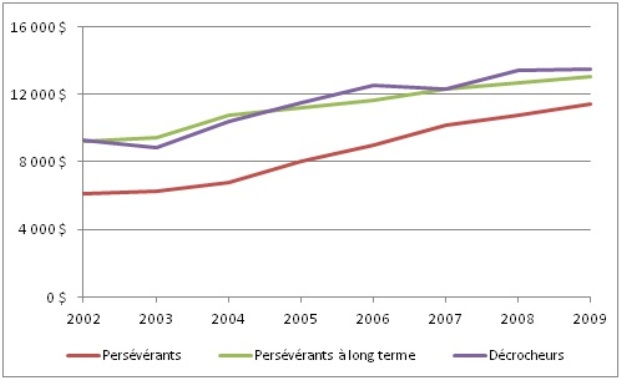

5.5.3 Revenu d’emploi en fonction du statut d’apprenti de l’ENA

Étant donné que le sondage de l’ENA n’a recueilli que des données limitées sur les revenus des persévérants à long terme, il était nécessaire de se tourner vers les fichiers couplés pour obtenir ces renseignements. Les données sur les revenus des individus qui avaient changé de statut d’apprenti entre la période de référence (2002 à 2004) et celle du sondage (2007) présentaient un intérêt particulier. La nature longitudinale de l’ensemble des données de l’ENA est particulièrement utile à la recherche, étant donné que plusieurs variables demeurent en réalité constantes lorsque les mêmes individus sont questionnés à nouveau plus tard. Une simple comparaison des moyens représente donc une estimation assez juste des incidences d’un changement de statut quand les données sont longitudinales (c.-à-d., l’estimation des incidences de la réussite du programme chez les persévérants à long terme).

À des fins d’analyse, l’année 2008 a été choisie comme année de référence pour le revenu, puisqu’il s’agissait de la première année potentielle complète de revenu après l’ENA de 2007.Note de bas de page 44 Le tableau 5.3 illustre le revenu d’emploi moyen pour 2008 chez tous les individus qui ont eu un revenu d’emploi positif au cours de cette année.

Tableau 5.3 Revenu moyen d’emploi pour 2008 chez les persévérants à long terme et les finissants pour l’année de référence de l’ENA, par province et statut de 2007 [Source : fichiers couplés de l’ENA/FFT1]

|

Statut d’apprenti en 2007 |

|||

|---|---|---|---|---|

Province |

Persévérants à long terme qui ont satisfait aux exigences minimales |

Persévérants à long terme qui n’ont pas satisfait aux exigences minimales |

Finissants avec reconnaissance professionnelle |

Finissants sans reconnaissance professionnelle |

Terre-Neuve-et-Labrador |

37 526 |

39 158 |

52 828 |

56 894 |

Île-du-Prince-Édouard |

--- |

--- |

--- |

--- |

Nouvelle-Écosse |

42 624 |

39 384 |

52 340 |

34 854 |

Nouveau-Brunswick |

48 944 |

53 461 |

58 596 |

52 199 |

Québec |

38 058 |

36 245 |

51 069 |

32 115 |

Ontario |

44 525 |

42 094 |

52 205 |

42 008 |

Manitoba |

40 705 |

43 086 |

62 046 |

39 984 |

Saskatchewan |

47 723 |

38 144 |

60 480 |

39 712 |

Alberta |

67 079 |

64 346 |

87 828 |

65 150 |

Colombie-Britannique |

56 325 |

41 530 |

57 140 |

63 931 |

Canada |

42 778 |

40 136 |

58 280 |

40 956 |

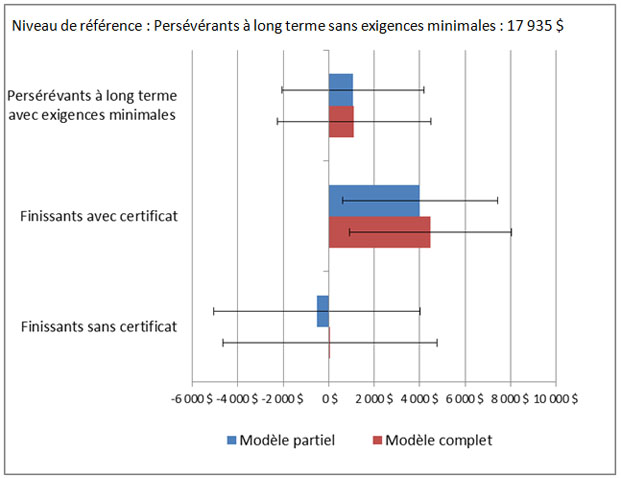

Le tableau 5.3 montre qu’un changement de statut de persévérant à long terme à finissant avec certificat professionnel est associé à d’importantes augmentations du revenu. Par exemple, le revenu moyen des persévérants à long terme qui ne satisfaisaient pas aux exigences minimales et qui ont achevé leur programme avec certificat professionnel au plus tard en 2007 ont connu une augmentation de leur revenu d’environ 18 000 $. Par province, la « prime de réussite » estimée varie d’environ 5 000 $ au Nouveau-Brunswick à plus de 23 000 $ en Alberta. En respect avec les graphiques 5.4 à 5.8, la certification se démarque comme catégorie distincte. Par contre, les revenus des finissants sans certificat professionnel étaient semblables aux revenus des groupes de persévérants à long terme (40 956 $ comparativement à 42 778 $ et 40 136 $ pour le Canada dans son ensemble).

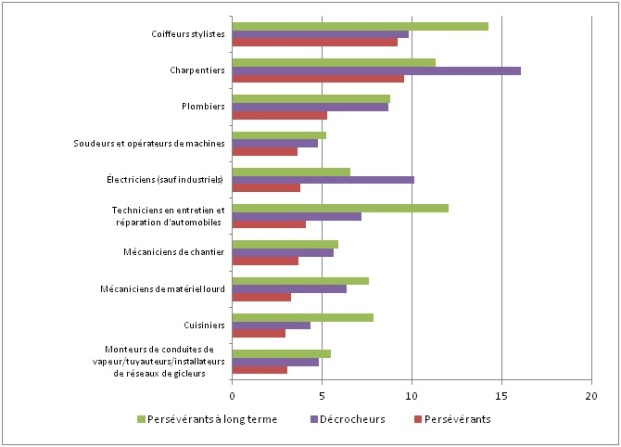

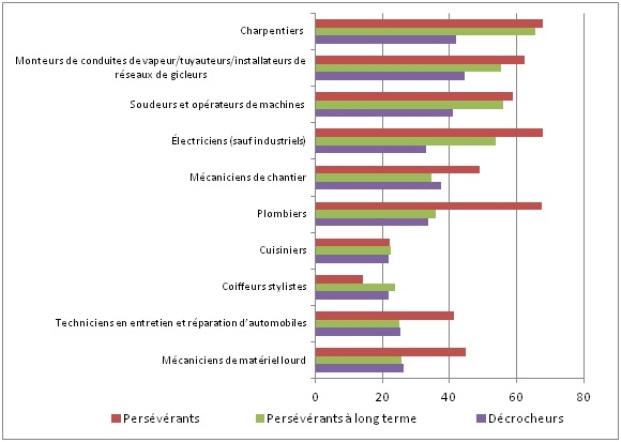

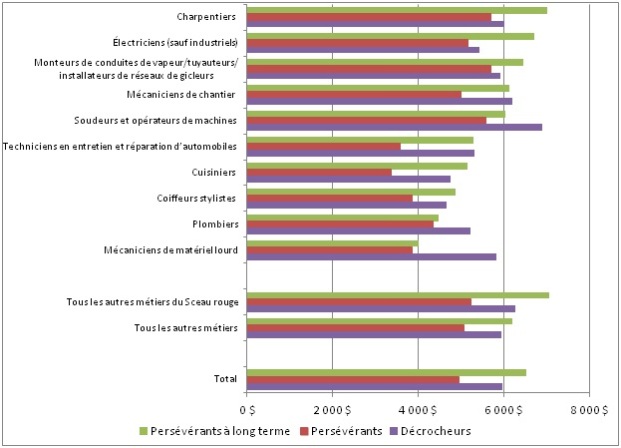

Le graphique 5.4 donne les mêmes résultats pour les dix métiers du Sceau rouge les plus populaires. À l’exception des coiffeurs/barbiers (dont les revenus annuels sont généralement inférieurs à ceux des travailleurs des autres métiers), la réussite avec certificat professionnel est associée à d’importantes primes. Au bas de la catégorie se trouvent les techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles, avec une augmentation du revenu d’environ 8 000 $ pour les finissants avec certificat professionnel comparativement aux persévérants à long terme qui ne satisfaisaient pas aux exigences minimales. À l’autre extrême, on retrouve les mécaniciens de matériel lourd, qui profitent d’une prime d’environ 53 000 $.

Tableau 5.4 Revenu moyen d’emploi pour 2008 chez les persévérants à long terme et les finissants pour l’année de référence de l’ENA, par statut de 2007 et par métier [Source : fichiers couplés de l’ENA/FFT1]

Persévérants à long terme au cours des années de référence de 2002, 2003 et 2004 |

Statut d’apprenti en 2007 |

|||

|---|---|---|---|---|

Métiers |

Persévérants à long terme qui ont satisfait aux exigences minimales |

Persévérants à long terme qui n’ont pas satisfait aux exigences minimales |

Finissants avec reconnaissance professionnelle |

Finissants sans reconnaissance professionnelle |

Cuisiniers |

29 299 |

22 497 |

33 074 |

31 847 |

Coiffeurs/barbiers |

16 379 |

22 263 |

13 889 |

19 929 |

Électriciens (sauf industriels) |

52 209 |

44 159 |

66 466 |

45 435 |

Plombiers |

53 537 |

38 346 |

61 972 |

42 912 |

Tuyauteurs, monteurs d'appareils de chauffage et poseurs de gicleurs |

51 359 |

41 532 |

70 855 |

40 271 |

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser |

52 421 |

47 481 |

85 464 |

49 666 |

Charpentiers |

35 033 |

33 474 |

41 867 |

40 188 |

Mécaniciens de chantier |

59 761 |

57 865 |

80 554 |

51 924 |

Mécaniciens de machinerie lourde |

62 264 |

38 043 |

90 953 |

71 687 |

Mécaniciens de véhicules automobiles |

42 784 |

43 283 |

50 804 |

44 105 |

Tous les autres métiers |

41 942 |

39 112 |

53 031 |

42 066 |

Total |

42 588 |

39 736 |

57 773 |

41 162 |

En résumé, ces résultats montrent que, dans la majorité des provinces et métiers, la plus importante prime est offerte aux finissants qui ont obtenu un certificat professionnel. Les différences entre les autres groupes sont relativement faibles. En fait, les individus qui ont terminé leur programme d’apprentissage, mais qui n’ont pas obtenu de certificat professionnel, ont un revenu qui ne diffère pas trop de celui des persévérants à long terme. En effet, pour les finissants, ne pas entreprendre les dernières étapes vers la certification pourrait être considéré comme demeurer apprentis.

En réalité, les catégories de persévérants à long terme et de finissants sans certificat professionnel de l’ENA pourraient représenter une situation temporaire, à un moment où les individus entreprennent les dernières étapes de la certification. Quoi qu’il en soit, l’existence de ces catégories aide à confirmer que la certification représente un élément clé dans la détermination des résultats sur le plan professionnel.

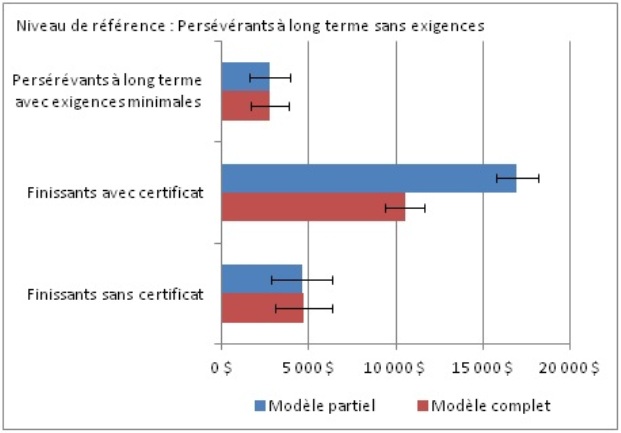

5.5.4 Modèles de régression : revenu de 2008 par statut d’apprentis de l’ENA

Comme auparavant, les résultats à deux variables ne peuvent faire une distinction claire entre les facteurs d’intérêt principal et les autres facteurs qui pourraient influencer les résultats. Par exemple, les différences entre les finissants qui ont un certificat professionnel et les autres groupes pourraient être liées à l’âge, à l’éducation ou à d’autres facteurs, de même qu’à la région et au métier, comme il a déjà été mentionné. L’analyse de régression offre une approche plus fiable pour l’examen de telles différences, en contrôlant d’autres facteurs qui pourraient être accessibles dans les ensembles de données utilisés. L’ENA, plus particulièrement, inclut des données sur plusieurs de ces facteurs.

Par conséquent, un modèle de régression fondé sur le modèle de Mincer, décrit dans le chapitre 1, a été établi afin de prédire les revenus d’emploi de 2008 en fonction des statuts d’apprentis, en contrôlant les mesures accessibles pour plusieurs autres facteurs. Le modèle de régression était un modèle linéaire conventionnel, tel que décrit dans le chapitre 4.