3.0 Définition des résultats, descriptions et données comparatives

3.1 Introduction

3.1.1 Objectif

L’objectif principal de ce chapitre est de définir un ensemble de résultats appropriés pour les métiers, de trouver des mesures et des sources de données pour ces résultats, comparer les résultats des finissants, des personnes ayant partiellement terminé leur programme et de celles ayant abandonné, par métier et par province/territoire. Plus précisément, les objectifs du chapitre sont les suivants :

- déterminer un ensemble normalisé de résultats liés à l’éducation, à la formation et au marché du travail, ainsi qu’un ensemble de résultats sociodémographiques ;

- concevoir des indicateurs pour ces résultats, avec un accent tout particulier sur les indicateurs de réussite d’un programme d’apprenti ;

- trouver des sources de données pour ces indicateurs ;

- comparer les résultats entre les finissants, les personnes ayant partiellement terminé leur programme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés ;

- comparer les résultats des divers métiers et des provinces et territoires ;

- examiner les avantages qu’apporte la mention Sceau rouge.

3.1.2 Contexte : définition et classification des résultats

Un résultat peut être défini comme tout élément découlant d’un événement d’intérêt et ayant des liens plausibles avec cet évènement. Dans cette étude, les événements initiaux sont l’inscription en tant qu'apprenti ou, pour certains aspects, la reconnaissance professionnelle en tant que travailleur qualifié ou l’entrée dans les métiers par l’entremise d’un autre parcours. Idéalement, il devrait y avoir un lien de causalité. C’est-à-dire que l’élément ne devrait pas seulement découler de l’événement, mais il devrait également être déterminé uniquement en vertu de celui-ci. Un excellent exemple est la réussite d’un programme d’apprenti qui doit suivre l’inscription et qui n’aurait pas lieu sans celle-ci. Or, plusieurs résultats d’intérêts sont plutôt considérés comme des liens corrélationnels. Par exemple, le revenu annuel au cours de l’année suivant la réussite peut être lié à la réussite, mais il peut également être lié à plusieurs autres facteurs.

Certaines méthodes analytiques, plus particulièrement des analyses de régression multiple, peuvent aider à déterminer la contribution relative de divers facteurs aux résultats et, dans le cas présent, aider à séparer les incidences d’éléments liés à l’apprentissage (comme le fait de réussir ou non) des facteurs externes comme l’âge et le sexe. De tels modèles seront dorénavant utilisés dans ce rapport. Cette section se limite à une relation à deux variables entre le statut d’apprenti et les résultats, avec des ventilations par province/territoire, ainsi que par métier, le cas échéant. Par exemple, la relation entre la réussite d’un programme d’apprenti et le revenu annuel peut être étudiée dans l’ensemble du Canada, par province/territoire et par groupe précis de métiers.

Aux fins de la présente étude, une variable est considérée comme un résultat uniquement si l’on peut démontrer qu’elle peut être perçue comme une mesure de la réussite, ou de l’échec, d’un programme d’apprenti. La réussite ou l’échec est un exemple de variable nominale (dichotomique), soit une mesure évidente du succès. Le revenu, que l’on peut mesurer de maintes manières comme nous le démontrerons sous peu, peut être considéré comme une mesure continue du succès aussi longtemps que nous jugeons qu’un salaire élevé témoigne d’un grand succès. Bien qu’il soit possible de débattre de cette dernière hypothèse, il est généralement assez bien accepté que des revenus plus élevés sont des indicateurs d’un grand succès.

Grâce à l’énoncé initial des objectifs pour cette composante, deux types généraux de résultats furent établis : les résultats sur le marché du travail et les résultats sociaux. Les chercheurs y ont ajouté une troisième catégorie : les résultats en matière de formation. Cette dernière catégorie permet à la réussite et autres facteurs connexes comme la reconnaissance professionnelle, la poursuite à long terme des études et la qualification professionnelle d’être considérés comme des résultats immédiats de l’apprentissage. Selon cette approche, l’inscription à un programme d’apprenti, ou plus généralement l’entrée sur le marché des métiers, est le point de départ des analyses. Tous les résultats subséquents sont qualifiés de résultats. Cette approche reconnaît ceux qui entament une carrière dans les métiers par l’entremise d’un parcours autre que l’apprentissage et, plus particulièrement, offre une analyse du parcours de travailleurs qualifiés menant à la reconnaissance professionnelle.

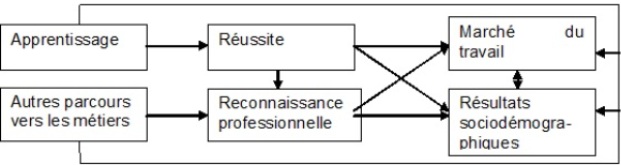

Sur le plan conceptuel, le modèle peut être représenté par le diagramme qui suit. Les parcours directs à partir des points de départ jusqu’aux résultats à long terme visent à démontrer que ces résultats ne sont pas nécessairement liés à la réussite ou à la reconnaissance professionnelle. En effet, les différences entre les résultats à long terme chez les finissants/titulaires de certificats et les personnes qui ne sont ni finissants et qui ne détiennent pas de certificats représentent l’un des principaux points d’intérêts de cette étude. La flèche bidirectionnelle entre les résultats sur le marché du travail et les résultats sociodémographiques vise à souligner que l’un ne dépend pas forcément de l’autre.

Points de départ Résultats en matière de formation Résultats à long terme

Description de l’image of Points de départ Résultats en matière de formation Résultats à long terme

Il s’agit d’un organigramme illustrant les parcours des points de départ jusqu’aux résultats à long terme. Il y a trois catégories principales : les points de départ, les résultats en matière de formation et les résultats à long terme. Chaque catégorie contient deux groupes. Les deux points de départ sont l’apprentissage et les autres parcours vers les métiers; les deux résultats en matière de formation sont la réussite et la reconnaissance professionnelle, et les deux résultats à long terme sont le marché du travail et les résultats sociodémographiques.

L’apprentissage mène à la réussite, soit un résultat en matière de formation, ainsi qu’au marché du travail et aux résultats sociodémographiques, c’est-à-dire les deux résultats à long terme.

Les autres parcours vers les métiers mènent à la reconnaissance professionnelle, soit un résultat en matière de formation, ainsi qu’au marché du travail et aux résultats sociodémographiques, c’est-à-dire les deux résultats à long terme.

Les deux résultats en matière de formation, la réussite et la reconnaissance professionnelle, mènent au marché du travail et aux résultats sociodémographiques, soit les deux résultats à long terme.

Pour tous ces résultats, il est nécessaire d’élaborer des définitions opérationnelles pouvant être exprimées en termes mesurables. Par exemple, « revenu » est un indicateur évident de résultats sur le marché du travail. Malgré tout, le revenu peut être mesuré à l’aide d’une multitude de méthodes, entre autres à l’aide des gains horaires, des gains annuels, des gains tirés d’un emploi et des gains d’emploi autonome. Des choix doivent donc être faits parmi les résultats afin de réduire la complexité des analyses et le chevauchement des résultats. La section suivante présente les mesures utilisées dans ce rapport.

3.1.3 Questions de recherche

Les questions de recherche dans ce chapitre découlent directement des objectifs mentionnés dans la section 3.1.1.

- De tous les résultats possibles en matière d’apprentissage et de formation dans les métiers, lesquels devraient faire l’objet d’une analyse détaillée?

- Quels indicateurs de ces résultats sont disponibles dans les sources de données? Comment sont-ils définis d'un point de vue opérationnel dans ces sources?

- En quoi ces résultats varient-ils parmi tous les métiers et au sein des provinces et territoires?

- Avoir la mention Sceau rouge est-il un atout? Si oui, quel est cet atout?

3.1.4 Résultats en matière de formation

Les deux résultats en matière d’apprentissage les plus évidents sont la réussite et la reconnaissance professionnelle, comme le démontre le modèle ci-dessus. Bien qu’au premier coup d’œil ces deux résultats semblent former une seule variable (c.-à-d., la reconnaissance professionnelle suit immédiatement la réussite pour la plupart des apprentis) ils doivent être traités indépendamment dans certaines parties de l’analyse. Par exemple, grâce à l’ENA de 2007, nous avons découvert que certains participants répondaient à toutes les exigences d’un programme d’apprenti sans avoir toutefois entrepris les dernières démarches menant à la reconnaissance professionnelle. Ce groupe de personnes comprend celles qui ne se sont pas présentées à l’examen menant à la reconnaissance professionnelle ou celles qui n’ont pas réussi cet examen. De plus, la reconnaissance professionnelle peut également être atteinte par l’entremise de la qualification professionnelle. Il ne faut pas non plus oublier la réussite partielle et, plus particulièrement, la poursuite à long terme d’un programme d’apprenti. Cette dernière situation peut être considérée comme un résultat, voir même un résultat positif, pour les personnes ayant acquis le niveau de compétences requis pour leur emploi actuel et pour qui la reconnaissance professionnelle n’est pas une exigence ou un objectif.

Plus particulièrement, les résultats en matière de formation sont généralement regroupés ainsi :

- réussite

- reconnaissance professionnelle

- après avoir terminé un programme d’apprenti

- avec ou sans la mention Sceau rouge

- après avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle

- avec ou sans la mention Sceau rouge

- après avoir terminé un programme d’apprenti

- réussite partielle (poursuite d’un programme)

- normal (respecter ou presque la durée nominale prévue du programme)

- long terme (bien plus que la durée nominale prévue – dans un délai spécifique)

- décrochage

Ces groupes se retrouvent dans la base de données du SIAI et peuvent être examinés directement en tant que résultats en matière d’apprentissage. Ils sont également liés aux résultats sur le marché du travail par l’entremise de la base de données conjointe du SIAI/FFT1. Ces données nous permettent d’utiliser les résultats en matière de formation comme point de départ pour l’analyse des résultats sur le marché du travail. Notre capacité à lier ces groupes aux résultats sociodémographiques est restreinte, car le SIAI ne fournit que très peu de données sur ce dernier type de résultat. De plus, un grand nombre de données ne sont pas disponibles pour certaines des variables.

3.1.5 Résultats sur le marché du travail

Grâce aux sources de données disponibles, il est possible de répartir les résultats sur le marché du travail en fonction des groupes détaillés suivants :

- participation au marché du travail

- participation

- emploi

- chômage

- revenu

- revenu total

- revenu tiré d’un emploi

- revenu d’emploi autonome

- recours à l’assurance-emploi

- autre revenu (p. ex., soutien du revenu, revenu sous forme de transferts gouvernementaux, revenu de placement)

- mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre

- vers l’extérieur (province/territoire fournissant la main-d’œuvre)

- vers l’intérieur (province/territoire accueillant la main-d’œuvre)

Ce ne sont pas toutes ces variables qui seront examinées en détail dans cette étude. Par exemple, puisque les taux d’emploi et les taux de chômage sont étroitement corrélés, et ce, de manière négative, l’étude se penche principalement sur les taux de chômage. De plus, le revenu total pour la plupart des gens de métiers est le résultat de gains tirés d’un emploi, de gains d’emploi autonome et de prestations d’assurance-emploi. Peu ont recours à d’autres sources de revenus, et c’est pourquoi l’étude met l’accent sur ces trois premières sources et non sur les autres.

Les mesures de certaines de ces variables sont disponibles dans plus d’une source. Chacune de ces sources présente de légères différences quant à la manière dont le résultat est mesuré et les sous-groupes possibles. Par exemple, le Recensement de 2006 fournit une mesure ponctuelle du revenu annuel total. Cette mesure facilite une répartition par niveau de scolarité, avec des groupes distincts pour ceux ayant un certificat d’apprenti inscrit et d’autres types de certificats dans les métiers. En revanche, l’Enquête sur la population active ne fournit que les salaires horaires et les salaires hebdomadaires, sans distinguer entre les certificats d’apprenti et autres types de certificats dans les métiers. Elle offre par contre des données chronologiques qui permettent d’effectuer un suivi des revenus sur une période de plus de 20 ans pour les groupes d’intérêts

Le fichier du SIAI/FFT1 offre une répartition du revenu selon plusieurs sources. Il permet également d’effectuer un suivi chronologique, mais uniquement pour les participants du SIAI pour une année donnée, et non pas pour l’ensemble de la population active. Les données ne peuvent donc être comparées à celles du Recensement ou de l’EPA, mais elles peuvent être utiles pour effectuer une comparaison des divers groupes définis. En effet, ce fichier apporte une contribution unique à nos connaissances du marché du travail grâce aux précisions apportées par les données de l'impôt sur le revenu par rapport aux données auto déclarées des autres sources.

3.1.6 Résultats sociodémographiques

Cette catégorie vise à bien illustrer les divers résultats liés à l’engagement social, aux attitudes et aux tendances démographiques découlant d’une participation à un programme d’apprenti. Bien que cela puisse inclure nombre de variables, notre examen dans ce domaine se limite à celles incluses dans les sources de données disponibles. D’autres sources, dont l’Enquête sociale générale, furent consultées brièvement, mais certains facteurs, entre autres un accès restreint, un temps limité et l’absence d’un lien clair avec l’apprentissage, nous empêchèrent d’utiliser ces ressources.

Les variables furent examinées en fonction des groupes suivants :

- attitudes

- satisfaction à l’égard de l’expérience en tant qu’apprenti (ENA)

- satisfaction au travail

- données démographiques (participation des groupes cibles sélectionnés)

- dans les programmes d’apprenti

- dans la main-d’œuvre des métiers

3.1.7 Sources de données

Les données de ce chapitre proviennent des sources de données du premier chapitre. Les sources principales furent l’ENA de 2007 et les fichiers couplés du SIAI/FFT1/BDIM. Certains résultats furent également tirés du Système canadien d'information socio-économique (CANSIM), une base de données qui comprend des statistiques sommaires des niveaux de scolarité et des résultats sur le marché du travail par profession.

3.2 Éducation et résultats en matière de formation

3.2.1 Niveaux de scolarité de la population active

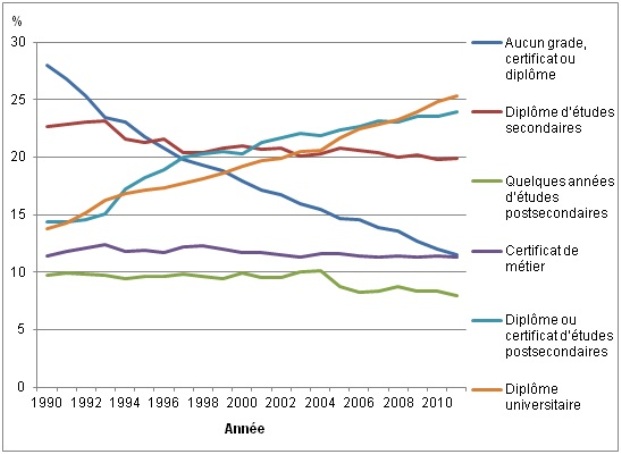

Avant d’examiner plus en détail les résultats découlant de la réussite et de la reconnaissance professionnelle, il est intéressant de s’attarder brièvement aux tendances relatives au niveau de scolarité, plus particulièrement aux certificats d'une école de métiers, dans l’ensemble de la population active. Le graphique 3.1 présente les résultats des séries chronologiques de l’Enquête sur la population active. Il démontre que le nombre de travailleurs salariés sans baccalauréat, certificat ou diplôme décline de plus en plus au fil du temps, tandis que le pourcentage de travailleurs salariés détenant un certificat d’une école de métiers demeure semblablement le même, soit environ 12 % de la population active. Pendant cette même période, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat, d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un baccalauréat a augmenté. Le déclin du nombre de personnes sans certificat est donc contrebalancé par l’augmentation du nombre de personnes titulaires de certificats d’études collégiales ou universitaires. Le nombre de personnes détenant un certificat d’une école de métiers n’influence en rien la donne.

Graphique 3.1 Pourcentage de la population totale ayant un emploi en fonction du niveau de scolarité, de 1990 à 2011[Source : EPA]

Description de l’image Graphique 3.1 Pourcentage de la population totale ayant un emploi en fonction du niveau de scolarité, de 1990 à 2011[Source : EPA]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de la population totale ayant un emploi en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint. Les années couvertes par le graphique vont de 1990 à 2011. Il y a six catégories dans ce graphique multilignes : aucun grade, certificat ou diplôme; diplôme d’études secondaires; quelques années d’études postsecondaires; certificat de métier; diplôme ou certificat d’études postsecondaires, et diplôme universitaire.

Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui n’avaient aucun grade, certificat ou diplôme était de 28,0 % en 1990. Cette proportion a graduellement diminué de 1990 à 2000 pour atteindre 18,0 % en 2000. La proportion a continué de diminuer entre 2000 et 2011. Le pourcentage était de 17,1 % en 2001; 16,7 % en 2002; 16, 0 % en 2003; 15,4 % en 2004; 14,7 % en 2005; 14,6 % en 2006; 13,9 % en 2007; 13,6 % en 2008; 12,7 % en 2009; 12,0 % en 2010; et 11,6 % en 2011.

Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires était stable à environ 23 % de 1990 à 1993. La proportion a commencé à diminuer en 1994 pour atteindre 21,6 %, et a continué de diminuer pour atteindre un taux d’environ 20 % en 2003. Le pourcentage est resté stable à environ 20 % de 2003 à 2011.

Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui avaient quelques années d’études postsecondaires était constant à tout juste moins de 10 % de 1990 à 2004. La proportion a diminué de 2004 à 2011; de 10,1 % en 2004 à 8,0 % en 2011. Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de personnes qui ont un certificat de métier était de 11,4 % en 1990. Le taux est demeuré stable à environ 12 % de 1990 à 2011, alors que le taux était de 11,3 %.

Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui avaient un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires était de 14,4 % en 1990, et il a augmenté à 17,3 % en 1994. La proportion a continué d’augmenter de 1994 à 2005 pour atteindre un taux de 22,4 %. Le pourcentage était de 22,7 % en 2006; 23,2 % en 2007; 23,0 % en 2008; 23,5 % en 2009; 23,5 % en 2010, et 24,0 % en 2011. Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui ont un diplôme universitaire a augmenté de façon constante de 1991 à 2011; passant de 13,8 % en 1990 à 25,3 % en 2011.

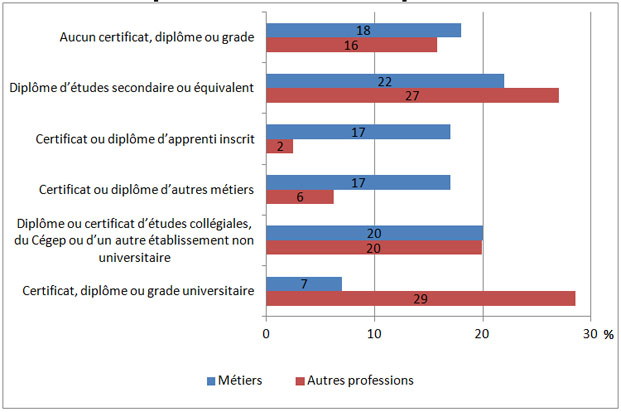

L’Enquête sur la population active ne fait pas de distinction entre les travailleurs titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit et ceux détenant un autre type de certificats dans les métiers (comme ceux remis par un collège ou une école de métiers). Cette distinction peut être faite à l’aide du Recensement de 2006, comme le démontre le tableau 3.2. Les travailleurs dans les métiers sont séparés de ceux dans les autres professions, ce qui nous permet ainsi d’observer qu’en 2005, environ 17 % des travailleurs dans les métiers avait un certificat d’apprenti inscrit et qu’un nombre égal avait un autre type de certificat dans les métiers. Une ventilation plus complète des métiers révèle qu’environ 40 % des travailleurs ont tout au plus un diplôme d’études secondaires, et que 27 % sont titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires. Puisque le Recensement ne tient compte que du plus haut niveau de scolarité atteint, il est impossible de déterminer combien de personnes au sein de ce dernier groupe (études collégiales ou universitaires) sont également titulaires d’un certificat d’une école de métiers ou d’un certificat d’apprenti.

Graphique 3.2 Niveau de scolarité : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 3.2 Niveau de scolarité : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un diagramme à barres horizontales illustrant le plus haut niveau d’éducation atteint par les travailleurs dans les métiers et d’autres professions à partir des données du recensement de 2006. Il y a deux catégories : les métiers et les autres professions.

Parmi les travailleurs des métiers, 18 % n’avaient aucun grade, certificat ou diplôme; 22 % avaient un diplôme d’études secondaire ou l’équivalent; 17 % avaient un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 17 % avaient un certificat ou un diplôme d’un autre métier; 20 % avaient un diplôme ou certificat d’études collégiales, du Cégep ou d’un autre établissement non universitaire, et 7 % avaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire.

Parmi les travailleurs dans l’ensemble des autres professions, 16 % n’avaient aucun grade, certificat ou diplôme; 27 % avaient un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 2 % avaient un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 6 % avaient un certificat ou un diplôme d’un autre métier; 20 % avaient un diplôme ou certificat d’études collégiales, et 29 % avaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire.

3.2.2 Réussite

Le graphique 2.1 de la page 35 témoigne d’une hausse rapide du nombre total d’inscriptions, de nouvelles inscriptions et de finissants au cours des quelques dernières années. On observe un délai entre le moment de l’inscription et la réussite puisque les programmes d’apprenti sont généralement d’une durée de deux à cinq ans (la plupart sont de quatre). Le nombre de finissants dans une année donnée ne devrait donc pas être comparé directement au nombre total d’inscriptions pour cette même année, car le nombre total d’apprentis au sein du système est toujours plus important que le nombre d’apprentis susceptibles de réussir, et ce, encore plus particulièrement quand les inscriptions annuelles ne cessent de croître. Une autre approche plus conventionnelle utilisée pour analyser les finissants, soit comparer le nombre de finissants au nombre d’inscriptions d’une année précédente précise (p. ex., quatre ans plus tôt), n’est pas non plus une méthode adéquate, car plusieurs apprentis mettent plus de temps à poursuivre le programme que la période nominale prévue. Les finissants d’une année donnée peuvent s’être inscrits à tout moment lors des années précédentes. Il est à noter que les cohortes des premières années étaient beaucoup plus petites.

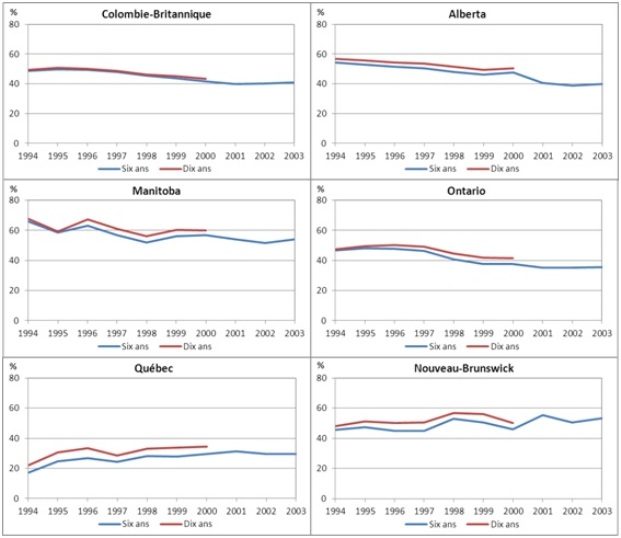

La meilleure méthode pour analyser les taux de réussite consiste à faire le suivi de chaque individu au fil des ans, de leur inscription à leur réussite. Cette méthode nous permet de calculer directement les taux de réussite pour chaque année d’inscription et toute année subséquente. Il s’agit essentiellement de la méthode utilisée par Statistique Canada (Desjardins et Paquin, 2010 ; Morissette, 2008 ; et Prasil, 2005) dans le cadre d’une série d’études de cohortes réalisées à l’aide de données de la SIAI sur les années d’inscription. En pratique, la méthode fut quelque peu compromise par le manque de données sur certaines années d’inscriptions dans des provinces et territoires. Par exemple, le rapport de Sandril (2005) se basa uniquement sur les résultats de trois provinces. La plus récente étude de Desjardins et Paquin (2010) utilisa les données recueillies auprès de six provinces. Somme toute, ces études démontrèrent que près de la moitié des apprentis dans une cohorte annuelle complètent leur programme dans l’espace de dix ans, et que peu demeurent dans le système après cette période.

Dans le cadre de sa toute dernière étude, Statistique Canada s’est penché sur les taux de réussite des cohortes de 1994 et 1995. Afin d’être en mesure de fournir des résultats un peu plus à jour, nous avons également ciblé les cohortes d’entrées de 1994 à 2003, effectuant un suivi de leurs progrès jusqu’en 2009, la dernière année couverte par le SIAI. Il fut nécessaire d’avoir recours à une très longue période de données afin de tenir compte du nombre d’apprentis qui demeurent dans le programme plus longtemps que la durée nominale prévue. Pour ses études de cohortes, Statistique Canada utilisa des prévisions détaillées sur dix ans, ce que nous avons également fait par souci de cohérence. Nous avons aussi présenté les taux de réussite sur six ans, car nous pouvons ainsi inclure les plus récentes cohortes. De plus, cette période est la limite jugée acceptable pour la poursuite à long terme d’un programme dans le chapitre 5 de ce rapport.

Une fois de plus, les résultats ne sont fournis que pour six provinces, comme ce fut le cas avec la plus récente étude des cohortes de Statistique Canada. Les chiffres présentés pour chacune de ces provinces sont donc exacts, représentant la cohorte entière pour chaque année d’inscription. Une fois la moyenne provinciale calculée, les résultats devraient être assez représentatifs du taux national de réussite puisque ces six provinces comptent à elles seules plus de 90 % des apprentis. Les taux de réussite pourraient toutefois être différents dans les provinces et territoires non inclus.

Le graphique 3.3 présente les résultats pour les années d’inscriptions de 1994 à 2003 Note de bas de page 11 sous forme de pourcentage de réussite, sur des périodes de six et dix ans suivant l’inscription. Les taux sur dix ans en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario étaient à la baisse, passant d’une moyenne de 50 % à une moyenne de près de 40 % au début des années 2000. Les taux se stabilisèrent ensuite à ce niveau de 2000 à 2003. La tendance au Manitoba était sensiblement la même, avec un taux plus élevé (de 65 % à environ 54 %), et de plus grandes fluctuations, sans doute en raison du plus petit nombre d’apprentis. Le Québec enregistra une amélioration avec un faible taux de près de 20 % dans les années 1990 qui passa à 30 % au cours des dernières années. Finalement, le Nouveau-Brunswick enregistra aussi des améliorations, passant d’environ 45 % à 50 %, avec quelques fluctuations en raison de son petit nombre d’apprentis.

Graphique 3.3 Pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de 1994 à 2003, dans six provinces [Source : SIAI]

Description de l’image Graphique 3.3 Pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de 1994 à 2003, dans six provinces [Source : SIAI]

Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant le pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de 1994 à 2003. Les données de six provinces sont présentées : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Chaque province est présentée dans un graphique distinct et une ligne illustre le pourcentage de réussite après six ans et une autre ligne illustre le pourcentage de réussite après dix ans. Les années couvertes par les graphiques vont de 1994 à 2003.

En Colombie-Britannique, les taux de réussite après six ans et après dix ans de la cohorte de 1994 étaient environ au même niveau, soit 49 %. Les taux de réussite ont diminué de façon constante pour chaque cohorte subséquente jusqu’à la cohorte de 2000, année pour laquelle le taux de réussite après six ans était de 41,47 % et celui après dix ans était de 43,36 %. Pour les cohortes de 2000 à 2003, il n’y a que des données pour le pourcentage de réussite six ans après l’inscription. Le taux est constant à tout juste plus de 40 % pour les cohortes de 2000 à 2003.

En Alberta, le taux de réussite après six ans était de 54 % et celui après dix ans était de 57 % pour la cohorte de 1994. Les deux taux de réussite ont diminué de manière constante pour chaque cohorte subséquente jusqu’à la cohorte de 1999, qui a connu un taux de réussite après six ans de 46,26 % et un taux de réussite après dix ans de 49,39 %. Pour les cohortes de 2000 à 2003, il n’y a que les données pour le taux de réussite de six ans après l’inscription. Le taux de réussite après six ans a diminué pour atteindre 40,49 % en 2001 et il est ensuite demeuré constant pour les cohortes de 2001 et 2002, à environ 39 %.

Au Manitoba, les taux de réussite après six ans et après dix ans de la cohorte de 1994 étaient environ au même niveau, soit 66 %. Les taux ont diminué à environ 59 % en 1995. En 1996, les pourcentages ont augmenté à environ 63 % pour ce qui est du taux de réussite après six ans et à environ 67 % pour celui après dix ans. Les pourcentages ont ensuite diminué de manière constante jusqu’en 1998, année où le taux de réussite après six ans était d’environ 52 % et où celui après dix ans étaient de 56 %. Pour la cohorte de 1999, environ 56 % ont terminé leur apprentissage après six ans et 60 % l’ont terminé après dix ans. De 2000 à 2003, le taux de réussite après dix ans a diminué pour atteindre environ 54 %.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de réussite après six ans était d’environ 46 % et celui après dix ans était de 48 % pour la cohorte de 1994. L’écart entre les deux taux s’est légèrement accentué de 1994 à 1997, alors que les taux de réussite après six ans et après dix ans atteignaient respectivement environ 45 % et 50 %. Le taux de réussite après six ans a augmenté à environ 53 %, et celui après dix ans à 57 % en 1998. En 2000, les taux de réussite après six ans et après dix ans ont ensuite diminué à environ 46 % et 50 %, respectivement. Pour la cohorte de 2001, le taux de réussite après 10 ans est de 55 %. Pour la cohorte de 2002, le taux de réussite après dix ans est de 50,50 %. Pour la cohorte de 2003, le taux de réussite après dix ans est de 53,29 %.

Au Québec, l’écart entre les deux taux est demeuré constant de 1994 à 2000. Pour la cohorte de 1994, 17 % ont terminé leur apprentissage après six ans et 22 % l’ont terminé après dix ans. En 1996, le taux de réussite après six ans augmente à environ 27 % et celui après dix ans augmente à 33 %. En 1997, les taux de réussite après six ans et dix ans diminuent respectivement à 24 % et 29 %. En 2000, les taux de réussite après six ans et dix ans augmentent de façon constante à environ 30 % et 35 %, respectivement. Le taux de réussite après six ans est demeuré constant à environ 30 % pour les cohortes de 2000 à 2003.

En Ontario, pour la cohorte de 1994, les taux de réussite après six ans et dix ans étaient d’environ 46 %. Les taux sont demeurés constants jusqu’en 1997, année où le taux de réussite après six ans était d’environ 46 % et celui après dix ans était d’environ 49 %. En 2000, les taux de réussite après six ans et après dix ans ont respectivement diminué à environ 38 % et à 42 %. Le taux de réussite après six ans est demeuré constant à environ 35 % de 2000 à 2003.

3.2.3 Reconnaissance professionnelle des apprentis

Le nombre de certificats remis à l’échelle nationale a déjà été donné (graphique 2.1, page 35). Cette section offre une répartition des certificats remis aux apprentis par province/territoire et par métier. Dans le système du SIAI, le nombre d’apprentis recevant un certificat chaque année est essentiellement le même que le nombre de finissants.Note de bas de page 12 Les taux de réussite sont donc directement liés au nombre de certificats. Puisque le nombre de certificats remis est une donnée disponible dans toutes les régions et que le nombre de finissants témoigne d’une variation absolue et non relative, sans délai, il est utile d’analyser ces chiffres par province/territoire et par métier.Note de bas de page 13

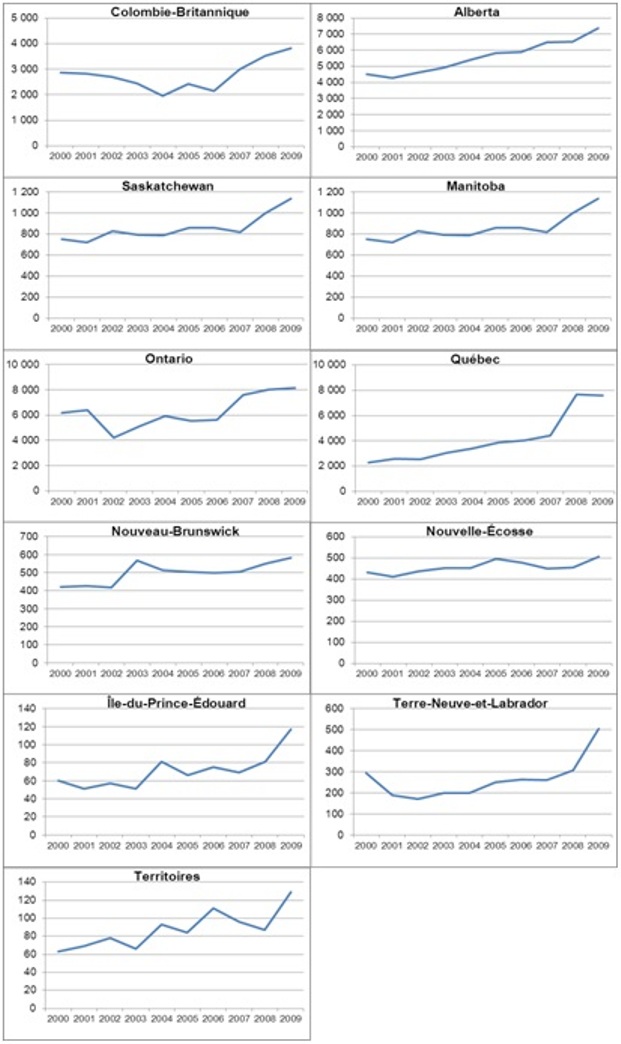

Le graphique 3.4 présente une répartition des certificats d’apprentis par province/territoire. La période ne couvre que les années 2000 à 2010 afin de simplifier les graphiques. Les chiffres actuels, et par conséquent les échelles graphiques, variant considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, l’accent est principalement mis sur la tendance au fil du temps.

En général, les tendances provinciales et territoriales sont semblables aux tendances nationales du graphique 2.1. L’importante augmentation du nombre de certificats observée au cours des dernières années est particulièrement évidente dans certains territoires et certaines provinces. Les seules exceptions sont le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, où l’augmentation fut plus lente et plus stable. La Colombie-Britannique est unique, car elle seule a enregistré un léger déclin au début de la décennie, suivi d’une augmentation plus importante qu’à l’habitude lors des années suivantes.

Graphique 3.4 Certificats remis à des apprentis selon les provinces/territoires, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]

Description de l’image Graphique 3.4 Certificats remis à des apprentis selon les provinces/territoires, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]

Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant le nombre de certificats remis à des apprentis selon la province ou le territoire. Les années couvertes par les graphiques vont de 2000 à 2010. Les données de 11 provinces sont présentées : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires. Chaque province et territoire est présenté dans un graphique linéaire simple distinct et illustre le nombre de certificats remis dans l’axe des y et l’année dans l’axe des x.

Le nombre de certificats remis aux apprentis en Colombie-Britannique était de 2 862 en 2000, puis il a diminué graduellement à 1944 en 2004. Il y a eu une petite augmentation pour atteindre 2 427 en 2005, et elle a été suivie par une diminution à 2 148 en 2006. Le nombre a ensuite augmenté à un rythme constant pour atteindre environ 3 819 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis en Alberta était de 4 509 en 2000 et il a augmenté de manière constante pour atteindre environ 7 365 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis en Saskatchewan a été plutôt constant à environ 800 de 2000 à 2007, et il y a ensuite eu une rapide augmentation, de 2007 à 2009, pour atteindre environ 1 137 certificats remis.

Le nombre de certificats remis aux apprentis au Manitoba a augmenté de 540 en 2000 à 813 en 2004. Ce nombre a ensuite diminué à 744 en 2005, pour ensuite augmenter de manière constante pour atteindre 984 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis en Ontario était de 6 189 en 2000; 6 375 en 2001; 4 194 en 2002; 5 091 en 2003; 5 931 en 2004; 5 526 en 2005; 5 619 en 2006; 7 575 en 2007; 8 001 en 2008, et 8 163 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis au Québec a augmenté de façon constante, passant de 2 286 en 2000 à 4 410 en 2007. Ce nombre a ensuite augmenté à 7 656 en 2008, et il a ensuite légèrement diminué à 7 578 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis au Nouveau-Brunswick était stable à environ 420 de 2000 à 2002, pour ensuite augmenter à 567 en 2003. Ce nombre a ensuite diminué à 513 en 2004, et il est demeuré stable jusqu’en 2007. Le nombre a augmenté à 549 en 2008, et à 582 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis en Nouvelle-Écosse était de 432 en 2000; 411 en 2001; 438 en 2002; 453 en 2003; 453 en 2004; 498 en 2005; 480 en 2006; 450 en 2007; 456 en 2008, et 507 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis à l’Île-du-Prince-Édouard était de 60 en 2000; 51 en 2001; 57 en 2002; 51 en 2003; 81 en 2004; 66 en 2005; 75 en 2006; 69 en 2007; 81 en 2008, et 117 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis à Terre-Neuve-et-Labrador était de 294 en 2000; 189 en 2001; 171 en 2002; 198 en 2003; 198 en 2004; 249 en 2005; 264 en 2006; 261 en 2007; 306 en 2008, et 504 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis dans les Territoires était de 63 en 2000; 69 en 2001; 78 en 2002; 66 en 2003; 93 en 2004; 84 en 2005; 111 en 2006; 96 en 2007; 87 en 2008, et 129 en 2009.

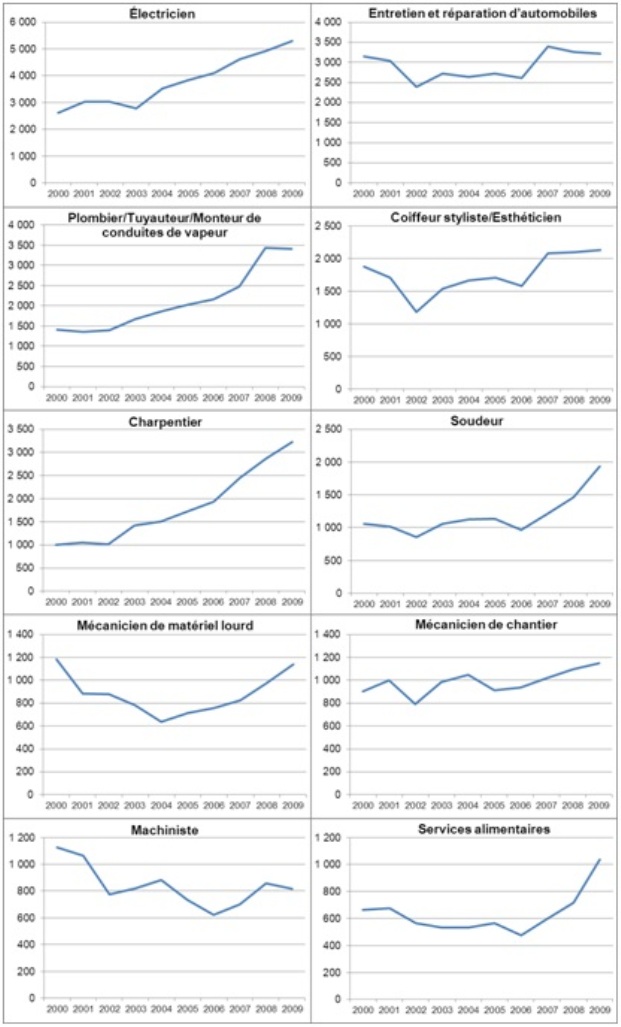

Le graphique 3.5 présente une répartition des dix métiers les plus importants. Il révèle d’importantes différences parmi les métiers. Voici certains des points saillants de ces résultats :

- le nombre de certificats d’apprenti pour les métiers d’électricien, de charpentier et de plombier/tuyauteur/monteur de conduites de vapeur a connu une croissance considérable et régulière au cours de la période observée ;

- le nombre de certificats pour les métiers de mécanicien de véhicules automobiles et de mécanicien de chantier a augmenté lentement pendant la plupart de la période observée ;

- le nombre de certificats pour les métiers de mécanicien de matériel lourd et de coiffeur-styliste/esthéticien a chuté au début de la décennie, puis a augmenté au cours des dernières années ;

- le nombre de certificats pour le métier de soudeur fut relativement stable au début de la décennie pour ensuite augmenter considérablement à partir de 2006 ;

- le métier de machiniste fut le seul à ne connaitre que des chutes pendant la période observée.

Graphique 3.5 Certificats remis à des apprentis selon le métier, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]

Description de l’image Graphique 3.5 Certificats remis à des apprentis selon le métier, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]

Il s’agit de graphiques illustrant le nombre de certificats remis aux apprentis selon le métier. Les années couvertes par les graphiques vont de 2000 à 2010. Dix métiers sont présentés : électricien; technicien en entretien et réparation d’automobiles; plombier, tuyauteur et monteur de conduites de vapeur; coiffeur-styliste et esthéticien; charpentier; soudeur; mécanicien de matériel lourd; mécanicien de chantier; machiniste, et services alimentaires. Chaque métier est présenté dans un graphique linéaire simple distinct.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier d’électricien était de 2 625 en 2000; 3 021 en 2001; 3 030 en 2002; 2 781 en 2003; 3 522 en 2004; 3 834 en 2005; 4 113 en 2006; 4 626 en 2007; 4 923 en 2008, et 5 292 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de technicien en entretien et réparation d’automobiles était de 3 153 en 2000; 3 036 en 2001; 2 394 en 2002; 2 721 en 2003; 2 640 en 2004; 2 727 en 2005; 2 613 en 2006; 3 396 en 2007; 3 258 en 2008, et 3 219 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de plombier, tuyauteur et monteur de conduites de vapeur était de 1 416 en 2000; 1 353 en 2001; 1 395 en 2002; 1 674 en 2003; 1 863 en 2004; 2 031 en 2005; 2 169 en 2006; 2 484 en 2007; 3 435 en 2008, et 3 414 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de coiffeur-styliste et esthéticien était de 1 878 en 2000; 1 707 en 2001; 1 185 en 2002; 1 539 en 2003; 1 665 en 2004; 1 707 en 2005; 1 581 en 2006; 2 088 en 2007; 2 103 en 2008, et 2139 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de charpentier était de 1 008 en 2000; 1 056 en 2001; 1 017 en 2002; 1 419 en 2003; 1 509 en 2004; 1 725 en 2005; 1 938 en 2006; 2 454 en 2007; 2 871 en 2008, et 3 222 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de soudeur était de 1 056 en 2000; 1 020 en 2001; 852 en 2002; 1 056 en 2003; 1 128 en 2004; 1 131 en 2005; 966 en 2006; 1 209 en 2007; 1 461 en 2008, et 1 938 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de mécanicien de matériel lourd était de 1 182 en 2000; 885 en 2001; 879 en 2002; 780 en 2003; 636 en 2004; 717 en 2005; 756 en 2006; 828 en 2007; 978 en 2008, et 1 140 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de mécanicien de chantier était de 903 en 2000; 1 002 en 2001; 792 en 2002; 987 en 2003; 1 050 en 2004; 915 en 2005; 936 en 2006; 1 020 en 2007; 1 098 en 2008, et 1 149 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de machiniste était de 1 128 en 2000; 1 065 en 2001; 777 en 2002; 819 en 2003; 882 en 2004; 732 en 2005; 621 en 2006; 699 en 2007; 858 en 2008, et 816 en 2009.

Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier des services alimentaires était de 663 en 2000; 675 en 2001; 564 en 2002; 534 en 2003; 534 en 2004; 567 en 2005; 474 en 2006; 597 en 2007; 717 en 2008, et 1 035 en 2009.

3.2.4 Poursuite d’un programme et décrochage

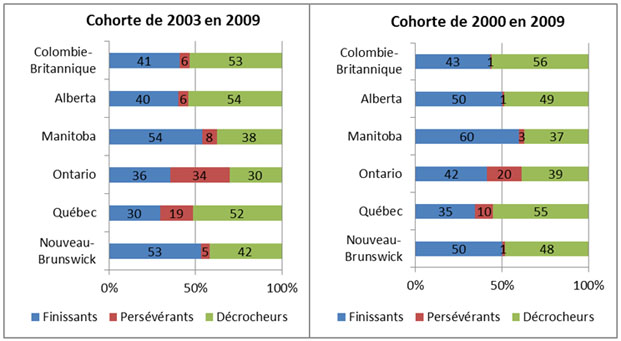

Ceux qui ne terminent pas leur programme au cours de la période allouée doivent le poursuivre ou décrocher. Tout comme avec les finissants, il est possible d’effectuer le suivi des persévérants et des décrocheurs grâce au SIAI. Plutôt que d’effectuer le suivi de ces trois groupes pour toutes les années depuis 1991, ils furent étudiés à partir de deux cohortes, soit celles de 2000 et 2003, jusqu’en 2009, la dernière année couverte par le SIAI. Nous avons pu dresser un portrait sur six et dix ans depuis leur année d’inscription.

Les résultats des six provinces disposant de données pour les années d’inscription sont présentés dans le graphique 3.6. Les graphiques sont comparables entre les provinces d’une cohorte, mais pas entre les deux cohortes. Néanmoins, cette dernière comparaison peut être considérée comme un indicateur approximatif des changements de situation entre la période de six ans et celle de dix ans.

Les pourcentages de réussite sont les mêmes que ceux du graphique 3.3 pour les mêmes années. Le taux de personnes poursuivant des études était relativement faible après six et dix ans dans quatre provinces, mais il était un peu plus élevé en Ontario et au Québec. En Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, plus de 50 % des apprentis avaient décroché après six ans. Il y avait bien peu de changements à ce pourcentage pour la cohorte de 2000 après dix ans. En Ontario et au Québec, les taux de poursuite d’un programme affichaient un net déclin de six à dix ans, les apprentis passant à la réussite ou au décrochage. La raison pouvant expliquer la baisse du taux de réussite au Nouveau-Brunswick après dix ans est qu’il ne s’agissait pas des mêmes cohortes.

Graphique 3.6 Pourcentage de réussite, de persévérance et de décrochage dans six provinces, cohortes de 2000 et 2003, jusqu’en 2009 [Source : SIAI]

Description de l’image Graphique 3.6 Pourcentage de réussite, de persévérance et de décrochage dans six provinces, cohortes de 2000 et 2003, jusqu’en 2009 [Source : SIAI]

Il s’agit de diagrammes en barres cumulatifs illustrant les pourcentages de réussite, de persévérance et de décrochage pour les cohortes de 2000 et 2003, en 2009, dans les six provinces suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Il y a deux graphiques distincts, chaque cohorte a son propre graphique, et au sein de chaque graphique, il y a une barre pour chaque province totalisant 100 % des finissants, des persévérants et des décrocheurs.

En Colombie-Britannique, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 41 % étaient des finissants; 6 % étaient des persévérants, et 53 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 43 % étaient des finissants; 1 % étaient des persévérants, et 56 % étaient des décrocheurs.

En Alberta, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 40 % étaient des finissants; 6 % étaient des persévérants et 54 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 50 % étaient des finissants; 1 % étaient des persévérants, et 49 % étaient des décrocheurs.

Au Manitoba, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 54 % étaient des finissants; 8 % étaient des persévérants et 38 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 60 % étaient des finissants; 3 % étaient des persévérants, et 37 % étaient des décrocheurs.

En Ontario, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 36 % étaient des finissants; 34 % étaient des persévérants et 30 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 42 % étaient des finissants; 20 % étaient des persévérants, et 39 % étaient des décrocheurs.

Au Québec, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 30 % étaient des finissants; 19 % étaient des persévérants, et 52 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 35 % étaient des finissants; 10 % étaient des persévérants, et 55 % étaient des décrocheurs.

Au Nouveau-Brunswick, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 53 % étaient des finissants; 5 % étaient des persévérants, et 42 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 50 % étaient des finissants; 1 % étaient des persévérants, et 48 % étaient des décrocheurs.

3.3 Résultats sur le marché du travail

3.3.1 Aperçu : métiers et professions non liées aux métiers

Les résultats sur le marché du travail retenus pour cette étude furent conçus pour représenter la participation à la population active et le revenu. La mobilité interprovinciale est également considérée comme un résultat, car l’un des principaux objectifs du Programme du Sceau rouge est de faciliter une telle mobilité. Chacun de ces types de résultat peut être mesuré de maintes façons. Par exemple, la participation au marché du travail peut être mesurée en fonction des taux d’emploi et de chômage, de la durée de la période de chômage et des périodes de retrait de la population active. Semblablement, il existe également plusieurs façons de mesurer le revenu. Les dossiers d'impôt qui sont inclus dans les fichiers couplés fournissent un revenu annuel à partir de plusieurs sources, y compris les gains tirés d’un emploi, d’emploi autonome, de prestations d’assurance-emploi et autres sources.

Les sources de données utilisées dans le cadre de ce rapport comportent d’importantes limites. Les niveaux de scolarité et les titres de compétences étant définis différemment dans les diverses bases de données, il est impossible de déterminer avec précision le parcours emprunté par les travailleurs pour entamer une carrière dans les métiers. Le SIAI englobe uniquement les apprentis et les travailleurs qualifiés d’une année donnée et ne fournit pas le nombre total de travailleurs ayant emprunté un parcours différent afin de travailler dans les métiers. De plus, les professions ne sont pas toujours définies avec cohérence en raison des différents niveaux d'agrégation et puisque les codes à quatre chiffres de la CNP ne sont pas disponibles pour toutes les sources de données. Néanmoins, il est possible de dresser un portrait assez complet des résultats comparatifs sur le marché du travail en consultant plusieurs sources.

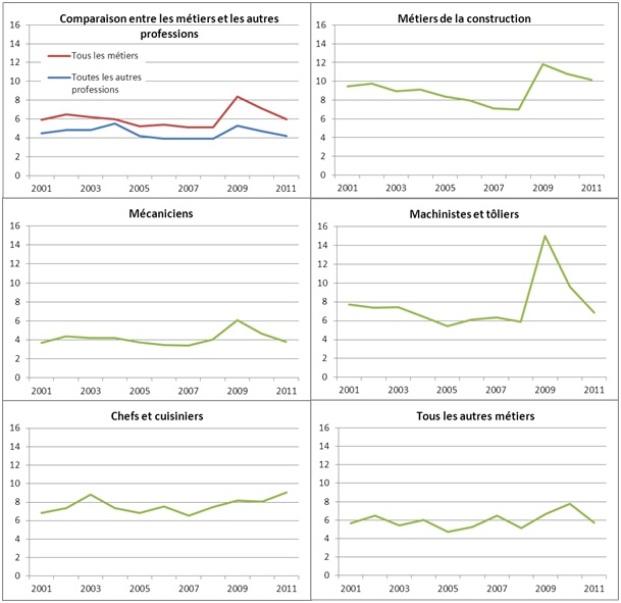

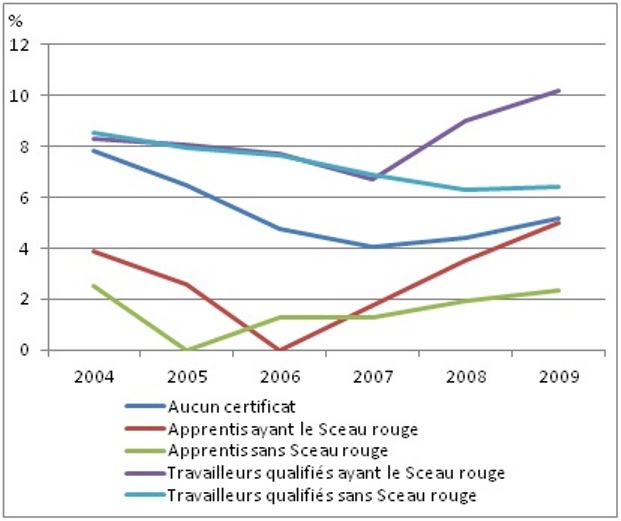

On se penche tout d’abord sur la participation à la population active. L’indicateur précis utilisé est le taux de chômage. Le graphique 3.7 présente un aperçu des taux de chômage pour les principaux groupes de métiersNote de bas de page 14 et pour d’autres professions, de 2001 à 2011. Ce graphique permet de démontrer que le taux de chômage dans les métiers a été légèrement plus important que dans d’autres professions, atteignant une hausse supérieure à celle enregistrée dans les autres professions lors de la récession de 2009. Au sein des métiers, le chômage a toujours été plus élevé dans le secteur de la construction, nul doute en raison de la nature saisonnière des emplois. Dans le secteur des t la construction qui afficha le plus haut sommet en 2009, après avoir connu une baisse pendant quelques années. Les métiers de machiniste et de tôlier affichèrent également une importante augmentation du chômage en 2009, mais celle-ci fut contrebalancée par une baisse toute aussi importante en 2010 et 2011. C’est chez les métiers liés à la mécanique que le taux de chômage est généralement le plus faible et que les répercussions de la récession sont les moindres.

Graphique 3.7 Taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et d’autres professions, de 2001 à 2011 [Source : EPA]

Description de l’image Graphique 3.7 Taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et d’autres professions, de 2001 à 2011 [Source : EPA]

Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant les taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et d’autres professions. Les années couvertes par les graphiques vont de 2001 à 2011. Chaque groupe de métiers choisis est présenté dans un graphique distinct, et un graphique compare « tous les métiers » aux « autres professions ».

Le taux de chômage pour tous les métiers était de 5,9 % en 2001; 6,5 % en 2002; 6,2 % en 2003; 6,0 % en 2004; 5,2 % en 2005; 5,4 % en 2006; 5,1 % en 2007; 5,1 % en 2008; 8,4 % en 2009; 7,1 % en 2010, et 6,0 % en 2011.

Le taux de chômage pour toutes les autres professions était de 4,5 % en 2001; 4,8 % en 2002; 4,8 % en 2003; 5,5 % en 2004; 4,2 % en 2005; 3,9 % en 2006; 3,9 % en 2007; 3,9 % en 2008; 5,3 % en 2009; 4,7 % en 2010, et 4,2 % en 2011.

Le taux de chômage pour le groupe des métiers de la construction était de 9,5 % en 2001; 9,7 % en 2002; 8,9 % en 2003; 9,1 % en 2004; 8,4 % en 2005; 8,0 % en 2006; 7,1 % en 2007; 7,0 % en 2008; 11,8 % en 2009; 10,8 % en 2010, et 10,1 % en 2011.

Le taux de chômage pour le groupe des mécaniciens était de 7,8 % en 2001; 7,4 % en 2002; 7,4 % en 2003; 6,5 % en 2004; 5,4 % en 2005; 6,1 % en 2006; 6,3 % en 2007; 5,9 % en 2008; 15,0 % en 2009; 9,6 % en 2010, et 6,9 % en 2011.

Le taux de chômage pour le groupe des machinistes et tôliers était de 3,7 % en 2001; 4,4 % en 2002; 4,2 % en 2003; 4,2 % en 2004; 3,7 % en 2005; 3,5 % en 2006; 3,4 % en 2007; 4,0 % en 2008; 6,1 % en 2009; 4,7 % en 2010, et 3,8 % en 2011.

Le taux de chômage pour le groupe des chefs et cuisiniers était de 6,8 % en 2001; 7,3 % en 2002; 8,8 % en 2003; 7,4 % en 2004; 6,8 % en 2005; 7,5 % en 2006; 6,6 % en 2007; 7,5 % en 2008; 8,2 % en 2009; 8,1 % en 2010, et 9,1 % en 2011.

Le taux de chômage pour tous les autres métiers était de 5,7 % en 2001; 6,5 % en 2002; 5,4 % en 2003; 6,0 % en 2004; 4,7 % en 2005; 5,2 % en 2006; 6,5 % en 2007; 5,1 % en 2008; 6,7 % en 2009; 7,8 % en 2010, et 5,7 % en 2011.

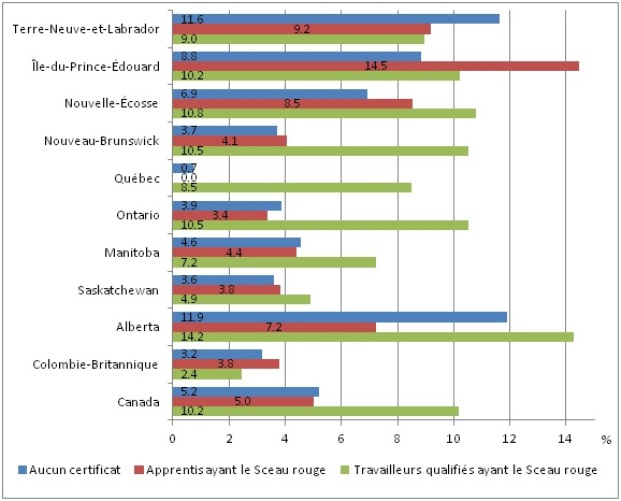

Le Recensement de 2006 fournit de plus amples renseignements sur les résultats du marché du travail liés au niveau de scolarité. Des études menées par Boothy et Drewes (2010) et Gunderson et Krashinsky (2012) indiquent que les travailleurs détenant un certificat d’apprentissage touchent des avantages plus intéressants sur le plan du revenu que ceux n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires. Généralement, les avantages sont beaucoup plus intéressants chez les hommes que chez les femmes, mais le cas inverse est observé au sein de métiers traditionnellement dominés par les hommes. Somme toute, cet écart de revenu lié au sexe est principalement attribuable au fait que des femmes sont concentrées au sein de quelques métiers à faible revenu.

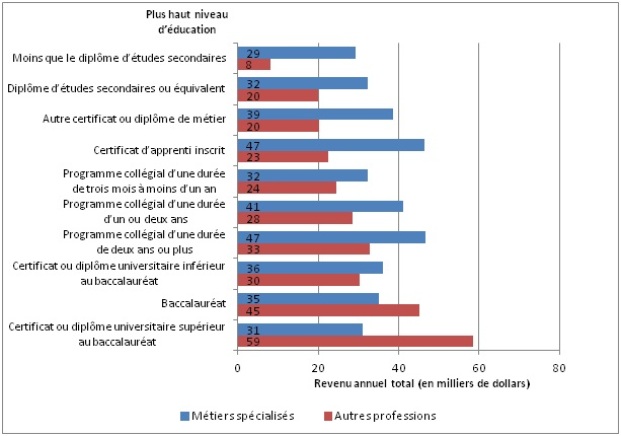

Dans ce rapport, nous optons pour une approche légèrement différente en comparant les revenus de ceux œuvrant dans les métiers à ceux œuvrant dans d’autres professions, mais ayant atteint le même niveau de scolarité. Nous cherchons donc à comparer les revenus des gens de métiers avec les revenus découlant d’autres professions à tous les niveaux de scolarité plutôt qu’à comparer les revenus des gens de métiers en fonction des différents niveaux de scolarité.

Le graphique 3.8Note de bas de page 15 affiche le revenu médian annuel pour les métiers et les professions en fonction des différents niveaux de scolarité, en s’appuyant sur les données du Recensement de 2006. Ces données démontrent qu’à tous les niveaux de scolarité inférieurs au baccalauréat, les personnes de métiers touchent un revenu médian plus important. Les résultats indiquent également que le revenu des personnes n’œuvrant pas dans les métiers augmente généralement en fonction de leur niveau de scolarité, c.-à-d., plus celui est élevé, plus leur revenu est élevé. La tendance observée chez les gens de métiers est différente. Bien qu’au départ des salaires plus élevés sont versés à ceux ayant un plus haut niveau de scolarité, l’inverse se produit après avoir obtenu un certificat d’apprenti inscrit.

Pour les personnes détenant un certificat d’études collégiales ou universitaires, le revenu augmente en fonction de la durée du programme. Toutefois, uniquement les personnes poursuivant un programme collégial de plus de deux ans touchent un salaire comparable à celui des personnes titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit. Pour les personnes titulaires d’un baccalauréat ou plus, la tendance est inversée, ce sont les travailleurs qui occupent une profession non liée aux métiers qui ont un revenu plus élevé. Dans les métiers, il est plus intéressant au niveau salarial d’avoir un certificat d’apprenti inscrit qu’un baccalauréat, peu importe la profession exercée. Ce n’est qu’une fois que le niveau de scolarité est supérieur au baccalauréat que le salaire médian dans les professions autres que les métiers dépasse celui des apprentis inscrits dans les métiers.

Graphique 3.8 Revenu médian en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]

Description de l’image Graphique 3.8 Revenu médian en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]

Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant le revenu médian en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint pour les métiers spécialisés et les autres professions, à partir des données du recensement de 2006.

Pour les travailleurs dans les métiers spécialisés, le revenu médian est de 31 000 $ pour ceux qui ont moins que le diplôme d’études secondaires; 32 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 40 000 $ pour ceux qui ont un autre certificat ou diplôme de métier; 47 000 $ pour ceux qui ont un certificat d’apprenti inscrit; 33 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de trois mois à moins d’un an; 41 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée d’un ou deux ans; 47 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de deux ans ou plus; 36 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat; 33 000 $ pour ceux qui ont un baccalauréat, et 27 400 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat.

Pour les travailleurs dans les professions autres que les métiers spécialisés, le revenu médian est de 13 000 $ pour ceux qui ont moins que le diplôme d’études secondaires; 19 000 pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 24 000 $ pour ceux qui ont un autre certificat ou diplôme de métier; 26 000 $ pour ceux qui ont un certificat d’apprenti inscrit; 27 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de trois mois à moins d’un an; 29 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée d’un ou deux ans; 34 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de deux ans ou plus; 31 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat; 40 000 $ pour ceux qui ont un baccalauréat, et 52 400 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat.

Somme toute, le graphique démontre que travailler dans les métiers apporte un avantage considérable sur le plan du revenu, plus particulièrement pour les personnes ayant un niveau de scolarité plus faible. Qui plus est, les résultats indiquent que les écarts salariaux liés à l’éducation découlent tout aussi bien de la profession exercée que du niveau de scolarité. Par exemple, les personnes de métiers n’ayant pas terminé leurs études secondaires ont un salaire médian deux fois plus élevé que les personnes travaillant dans d’autres professions. Les résultats démontrent également que réussir un programme d’apprenti inscrit ou tout autre programme collégial de plus de deux ans confère des avantages salariaux plus intéressants que tout autre parcours scolaire menant aux métiers. Selon le graphique, les personnes de métiers titulaires d’un certificat d’apprentissage gagnent plus que celles ayant les mêmes titres de compétences, mais travaillant dans une autre profession.

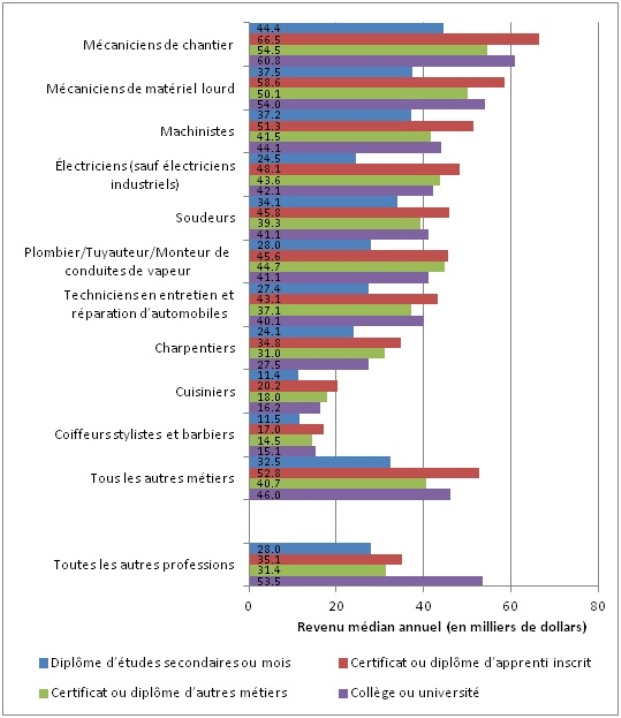

Plus de détails sont disponibles en étudiant le fichier de données complet du Recensement de 2006. Ce fichier offre une répartition par groupe professionnel plus précise que celle du fichier de microdonnées à grande diffusion. Le graphique 3.9 présente les salaires médians par niveau de scolarité pour les métiers retenus. Dans ce graphique, certains des groupes de scolarité ont été combinés afin de simplifier la présentation, étant donné que peu de gens de métiers ont poursuivi des études universitaires.

Graphique 3.9 Revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité : 10 principaux métiers [Source : Recensement de 2006, tableau personnalisé]

Description de l’image Graphique 3.9 Revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité : 10 principaux métiers [Source : Recensement de 2006, tableau personnalisé]

Il s’agit d’un diagramme en barres horizontal illustrant le revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité des dix principaux métiers, à partir des données du recensement de 2006. Les barres représentant le revenu annuel médian pour chaque niveau de scolarité sont regroupées en fonction du métier.

Le revenu médian des mécaniciens de chantier était de 44 400 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 66 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 54 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 60 800 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des mécaniciens de matériel lourd était de 37 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 58 600 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 50 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 54 000 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des machinistes était de 37 200 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 51 300 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 41 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 44 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des électriciens (à l’exception des électriciens industriels) était de 24 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 48 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 43 600 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 42 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des soudeurs était de 34 100 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 45 800 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 39 300 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 41 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des plombiers, tuyauteurs et monteurs de conduites de vapeur était de 28 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 45 600 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 44 700 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 41 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 27 400 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 43 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 37 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 40 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des charpentiers était de 24 100 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 34 800 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 31 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 27 500 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des cuisiniers était de 11 400 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 20 200 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 18 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 16 200 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des coiffeurs-stylistes et des barbiers était de 11 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 17 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 14 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 15 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des travailleurs de tous les autres métiers était de 32 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 52 800 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 40 700 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 46 000 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

Le revenu médian des travailleurs de toutes les autres professions était de 28 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 35 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 31 400 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 53 500 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.

La caractéristique la plus évidente du graphique 3.9 est l’important écart dans les salaires parmi tous les métiers, peu importe le niveau de scolarité. Le revenu dépend donc plus du métier que de l’éducation reçue. On observe particulièrement qu’il est plus intéressant sur le plan du revenu pour les personnes de métiers d’obtenir un certificat d’apprenti que tout autre certificat scolaire, y compris un certificat d’études collégiales ou universitaires.

L’avantage salarial pour les détenteurs de certificat d’apprenti inscrit varie considérablement parmi tous les métiers. Il peut être jusqu’à quatre fois plus important chez les mécaniciens de chantier que chez les coiffeurs-stylistes/barbiers. Dans la plupart des métiers, l’avantage découlant d’un certificat d’apprenti inscrit est beaucoup plus important que celui découlant d’un certificat d’études secondaires ou même d’un certificat d’études collégiales ou universitaires. Puisque le Recensement ne permet pas de décerner les personnes ayant à la fois un certificat d’apprenti inscrit et un diplôme d’études collégiales ou universitaires, il se peut que des personnes ayant atteint le plus haut niveau de scolarité soient également des apprentis inscrits.

Dans la majorité des métiers, avoir des titres de compétences autres qu’un certificat d’apprenti inscrit est plus intéressant que de n’avoir qu’un diplôme d’études secondaires tout au plus. Semblablement, un diplôme d’études collégiales ou universitaires ne présente aucun avantage pour les personnes de métiers par rapport à un diplôme d’apprenti inscrit. Bien entendu, ce graphique ne nous permet pas de déterminer si ces diplômes d’études supérieures viennent compléter des certificats d’apprentissage ou les remplacer.

Les métiers diffèrent grandement des autres professions au sein desquelles il est plus avantageux de détenir des certificats d’études collégiales ou universitaires. Or, même dans les professions autres que les métiers, un certificat d’apprentissage présente plus davantage que tous les autres certificats, hormis ceux remis à la suite d’études collégiales ou universitaires.

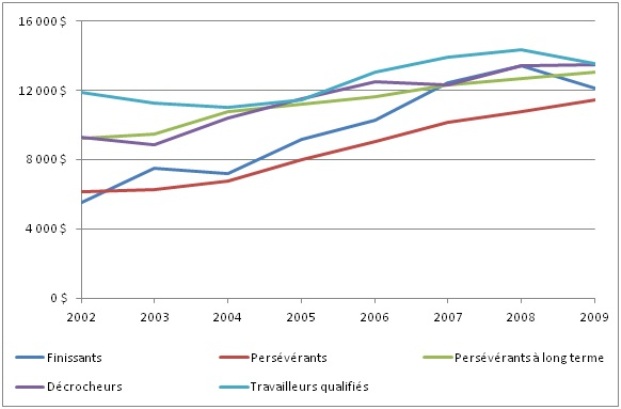

3.3.2 Revenu d’emploi : groupes définis dans le SIAI

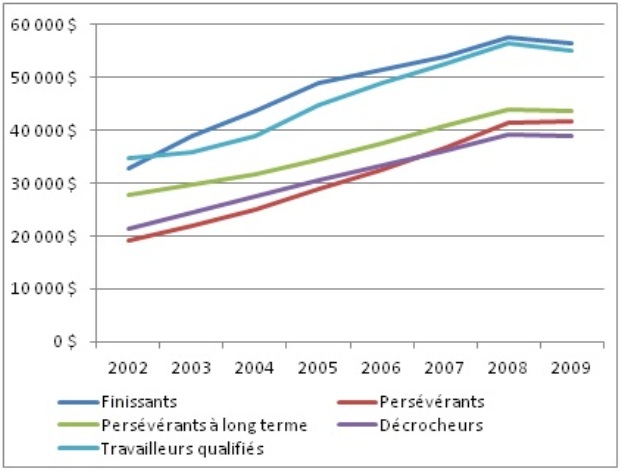

Cette section et les sections subséquentes présentent certains des résultats sur le marché du travail en fonction de la situation en matière d’apprentissage. Les données sont tirées des fichiers couplés du SIAI/FFT1. Les résultats sont donnés pour le SIAI de 2004, où le revenu est étudié de manière prospective de 2002 à 2009 en fonction de la « situation d’apprentissage » déclaréeNote de bas de page 16, et pour le SIAI de 2008, où il est étudié de manière rétrospective de 2009 à 2002. Les deux perspectives sont utiles, car la première méthode nous permet de nous pencher sur la trajectoire de revenu de ceux ayant reçu un certificat en 2004 par l’entremise d’un programme d’apprenti ou de la reconnaissance professionnelle. La deuxième nous permet de nous pencher sur la période pendant laquelle la plupart des individus étaient des apprentis ou pendant laquelle ils ont travaillé assez longtemps dans les métiers pour réussir un programme en 2008. Note de bas de page 17

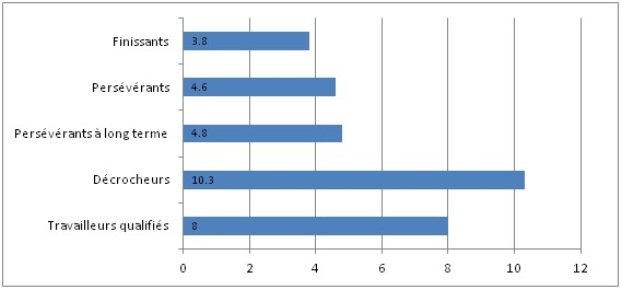

Le graphique 3.10 dresse le portrait des projections jusqu’en 2009 pour les groupes définis dans le SIAI de 2004.Note de bas de page 18 Cependant, les résultats sont considérablement restreints, car ils ne sont valides que pour six provincesNote de bas de page 19. Des données individuelles n’étant pas disponibles en 2004 pour les autres provinces et territoires, ces résultats ne peuvent donc être comparés directement à ceux qui seront présentés plus tard pour le SIAI de 2008. Il n’y a notamment pas de données pour l’Alberta.

Ce graphique affiche une légère baisse du revenu de 2008 à 2009, probablement en raison de la récession. Les finissants et les travailleurs qualifiés avaient tous obtenu leur certificat en 2004. Les trajectoires de revenu pour ces deux groupes sont semblables, les finissants ayant un léger avantage jusqu’aux dernières années. Comme prévu, le revenu des autres groupes est plus faible. Malgré tout, la trajectoire pour les autres est à peu près similaire (voire légèrement inférieur) que pour les finissants et travailleurs qualifiés. C’est un peu surprenant puisque l’on s’attendait à ce que plusieurs persévérants et persévérants à long terme terminent le programme pendant cette période, ce qui aurait entrainé une hausse de la médiane des revenus plus remarquable que celle observée chez les finissants.

Graphique 3.10 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]

Description de l’image Graphique 3.10 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004. Cinq statuts sont présentés : finissants, persévérants, persévérants à long terme, décrocheurs et travailleurs qualifiés. Le revenu d’emploi médian de chaque catégorie a augmenté de façon constante de 2002 à 2008, et a ensuite diminué ou est resté stable en 2009.

Le revenu d’emploi médian des finissants était de 32 865 $ en 2002; 38 876 $ en 2003; 43 749 $ en 2004; 48 963 $ en 2005; 51 430 $ en 2006; 54 078 $ en 2007; 57 639 $ en 2008, et 56 574 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des persévérants était de 19 181 $ en 2002; 21 967 $ en 2003; 25 118 $ en 2004; 28 781 $ en 2005; 32 445 $ en 2006; 36 839 $ en 2007; 41 578 $ en 2008, et 41 737 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des persévérants à long terme était de 27 660 $ en 2002; 29 607 $ en 2003; 31 736 $ en 2004; 34 579 $ en 2005; 37 678 $ en 2006; 40 823 $ en 2007; 43 924 $ en 2008, et 43 601 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des décrocheurs était de 21 398 $ en 2002; 24 354 $ en 2003; 27 637 $ en 2004; 30 539 $ en 2005; 33 453 $ en 2006; 36 083 $ en 2007; 39 106 $ en 2008, et 38 956 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des travailleurs qualifiés était de 34 805 $ en 2002; 35 947 $ en 2003; 38 958 $ en 2004; 44 878 $ en 2005; 49 099 $ en 2006; 52 687 $ en 2007; 56 493 $ en 2008, et 55 239 $ en 2009.

Les trajectoires des persévérants et des décrocheurs sont presque identiques au cours des premières années. Les persévérants gagnaient un peu plus que les décrocheurs après 2005. Bien entendu, certains de ces persévérants de 2004 auraient terminé leur programme au cours des années suivantes. Cependant, il n’est pas possible de distinguer ces finissants tardifs des autres persévérants.

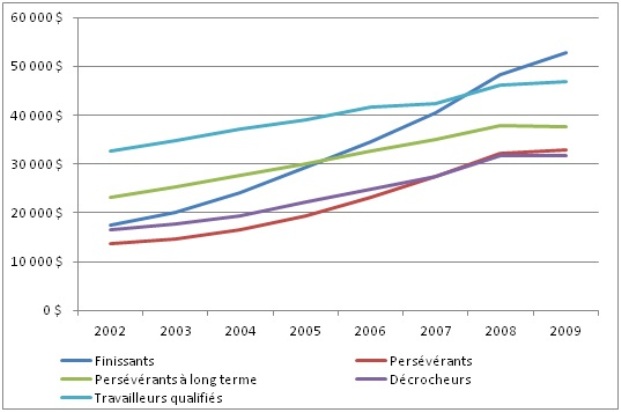

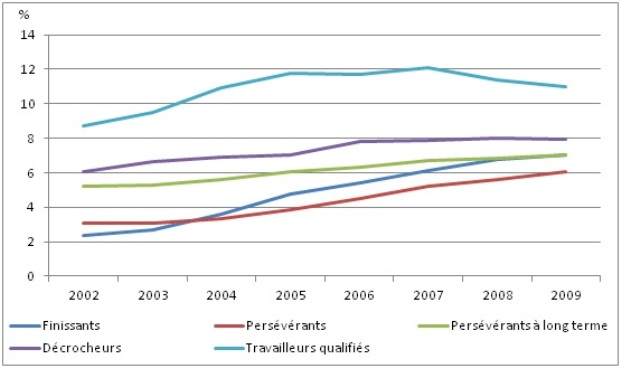

Le graphique 3.11 présente les mêmes résultats de manière rétrospective à partir des données du SIAI de 2008 (selon les revenus de 2009). Note de bas de page 20 Lors des premières années, les travailleurs qualifiés avaient un revenu plus élevé que tous les autres groupes, ce qui était prévisible, car ces travailleurs ont dû œuvrer au sein de leur métier pendant de longues années avant de se présenter à l’examen. Pendant cette période, leurs gains étaient donc plus importants que ceux de tous les groupes d’apprentis. Le moment décisif fut en 2008-2009, lorsque les gains des finissants dépassèrent ceux des travailleurs qualifiés. Cette situation démontre que la réussite d’un programme d’apprenti confère immédiatement un avantage salarial venant s’ajouter à ceux dont jouissent déjà les personnes ayant de l’expérience considérable, mais pas encore de certificat de travailleur qualifié.

Graphique 3.11 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]

Description de l’image Graphique 3.11 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]

Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2008. Cinq statuts sont présentés : finissants, persévérants, persévérants à long terme, décrocheurs et travailleurs qualifiés. Le revenu d’emploi médian de chaque catégorie a augmenté de façon constante de 2002 à 2008. De 2008 à 2009, le revenu d’emploi médian de l’ensemble des catégories a diminué ou est demeuré essentiellement le même en 2009, à l’exception de celui des finissants qui a augmenté.

Le revenu d’emploi médian des finissants était tout juste inférieur à 20 000 $ en 2002; et il était de 20 074 $ en 2003; 24 160 $ en 2004; 29 437 $ en 2005; 34 603 $ en 2006; 40 428 $ en 2007; 48 325 $ en 2008, et 52 714 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des persévérants était de 13 644 $ en 2002; 14 672 $ en 2003; 16 432 $ en 2004; 19 386 $ en 2005; 23 070 $ en 2006; 27 534 $ en 2007; 32 150 $ en 2008, et 32 812 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des persévérants à long terme était tout juste inférieur à 25 000 $ en 2002; et il était de 25 356 $ en 2003; 27 683 $ en 2004; 30 113 $ en 2005; 32 575 $ en 2006; 35 103 $ en 2007; 37 843 $ en 2008, et 37 673 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des décrocheurs était de 16 494 $ en 2002; 17 731 $ en 2003; 19 345 $ en 2004; 22 099 $ en 2005; 24 801 $ en 2006; 27 534 $ en 2007; 31 780 $ en 2008, et 31 740 $ en 2009.

Le revenu d’emploi médian des travailleurs qualifiés était de 32 560 $ en 2002; 34 878 $ en 2003; 37 107 $ en 2004; 39 120 $ en 2005; 41 574 $ en 2006; 42 299 $ en 2007; 46 124 $ en 2008, et 46 800 $ en 2009.

Les tendances salariales chez les persévérants à long terme sont semblables à celles des travailleurs qualifiés, mais à un niveau moins élevé. Comparativement aux autres persévérants, le moment décisif fut en 2005, alors que les gains des apprentis poursuivant un parcours plus régulier ont dépassé les gains de ceux prenant plus de temps pour compléter le programme.

Les parcours des persévérants et des décrocheurs sont presque identiques, car ceux qui ont décroché en 2008 étaient principalement des persévérants lors des années précédentes. Il est intéressant de noter que les décrocheurs ont continué de gagner environ le même salaire que les persévérants dans les années suivant leur départ.

Finalement, le revenu de chacun des groupes, hormis le groupe des finissants, est demeuré sensiblement le même de 2008 à 2009. Le revenu des finissants n’a cessé de grimper au cours de ces deux années. Plus précisément, réussir un programme d’apprenti conféra un avantage immédiat d’environ 5 000 $ par rapport à un certificat de reconnaissance professionnelle lors de la récession. Le revenu de tous les autres groupes demeura le même pendant cette même période.

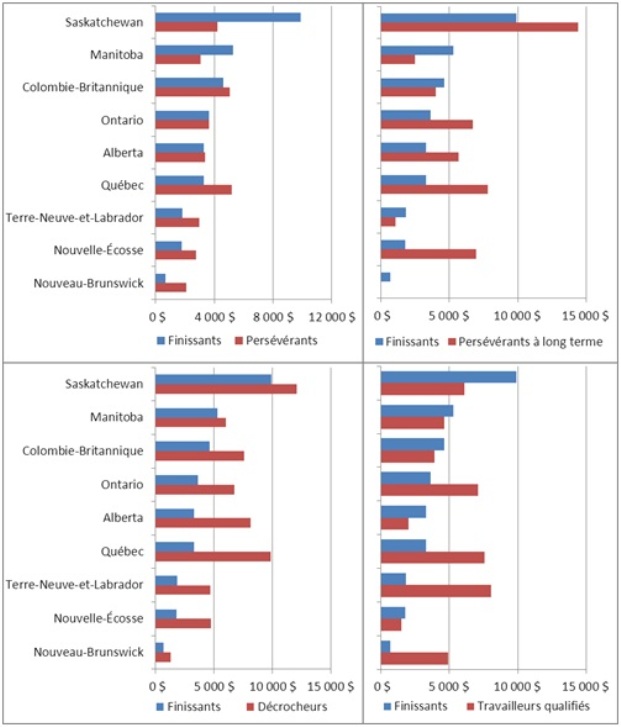

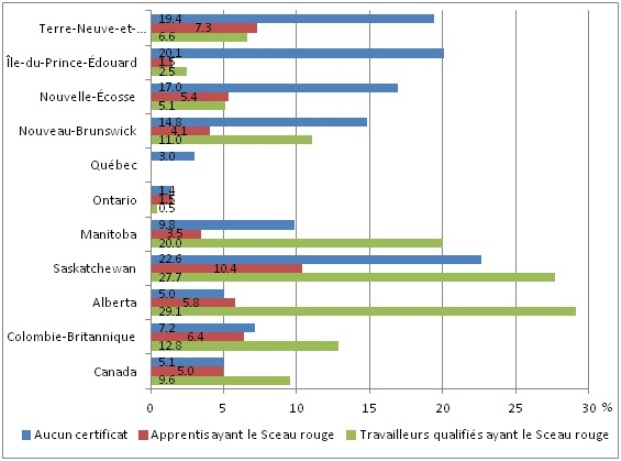

3.3.3 Revenu d’emploi par métier et par province/territoire

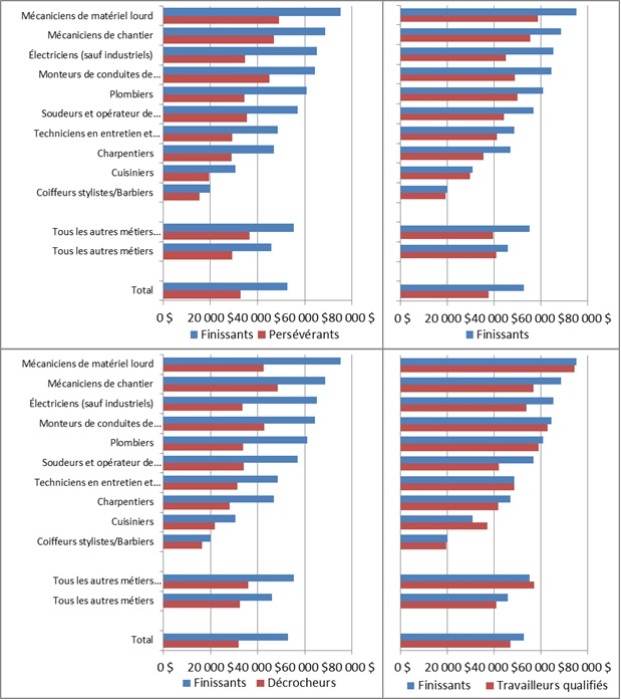

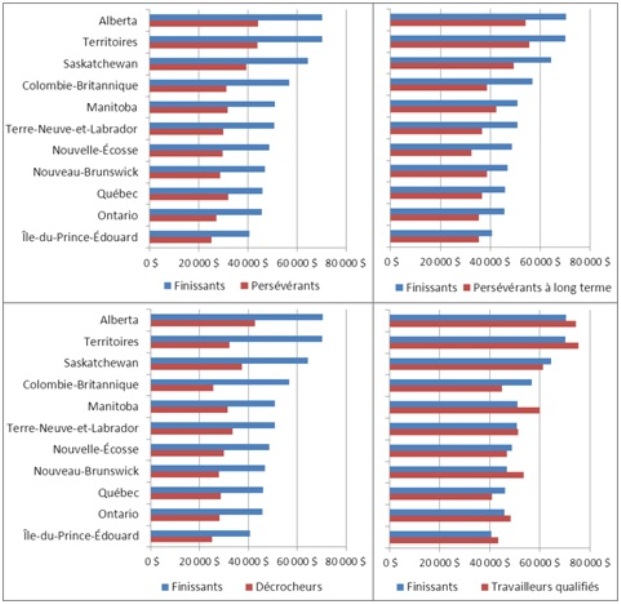

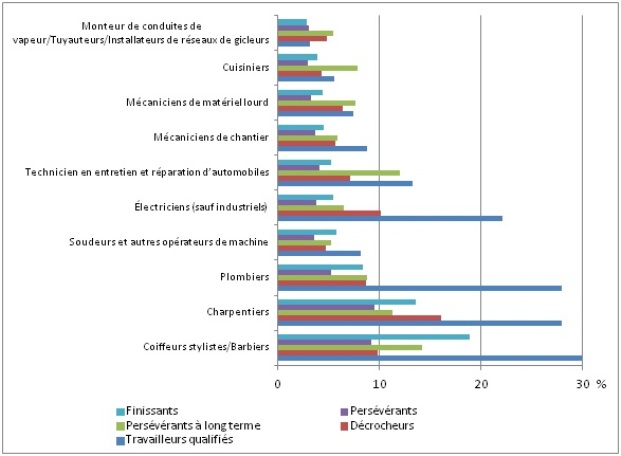

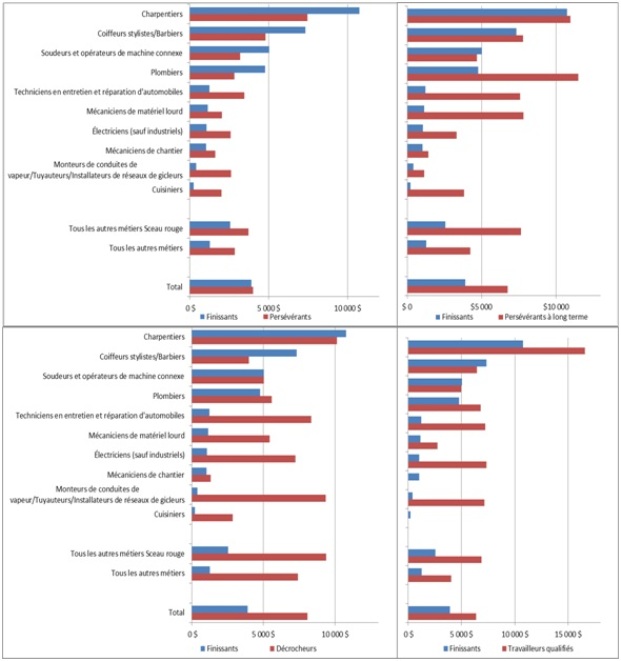

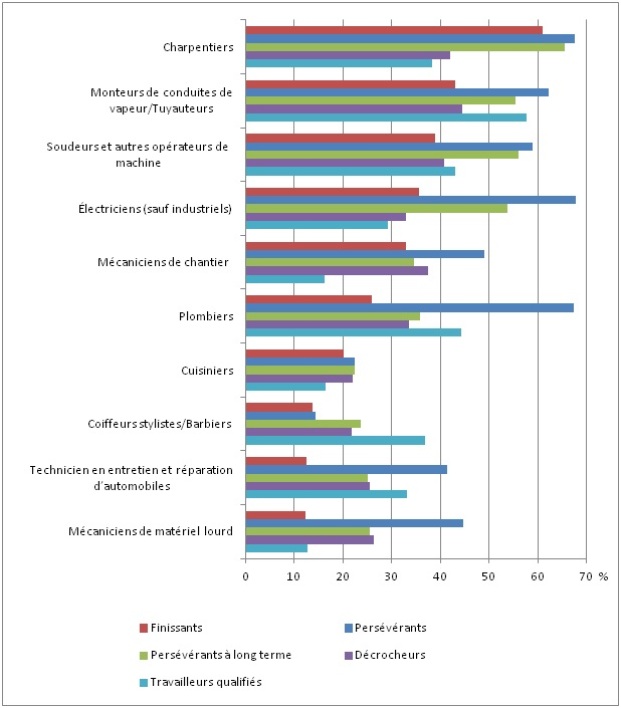

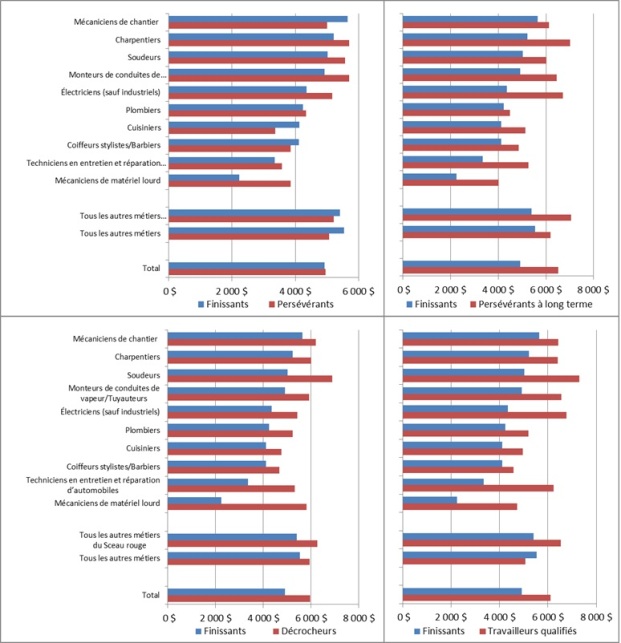

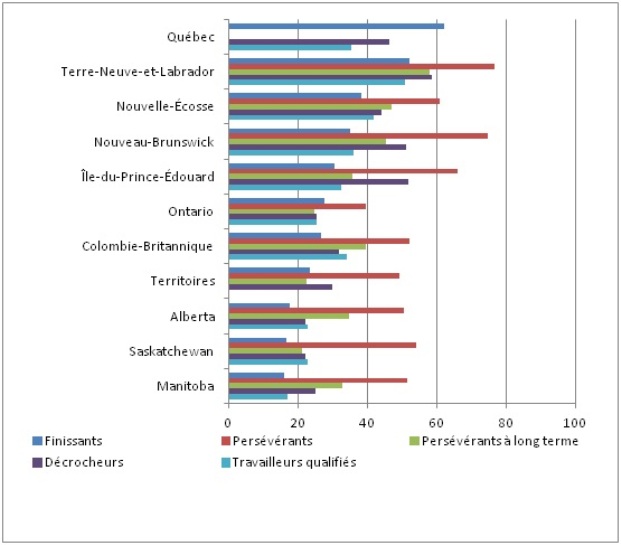

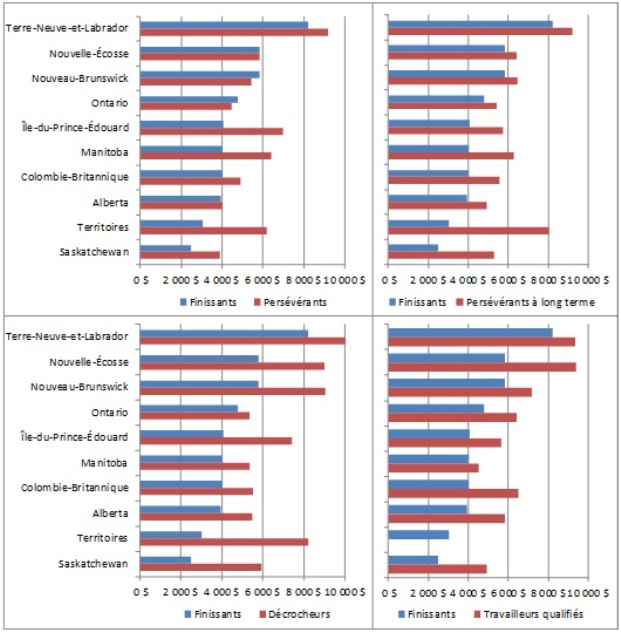

Cette section vient compléter les résultats précédents en se penchant sur les écarts dans les revenus d’emploi en fonction des métiers et des provinces et territoires. Afin de simplifier la présentation et de nous permettre de comparer l’ensemble des provinces et des territoires, les résultats ne sont présentés que pour les groupes définis dans le SIAI de 2008, en ayant recours à leur revenu de 2009.

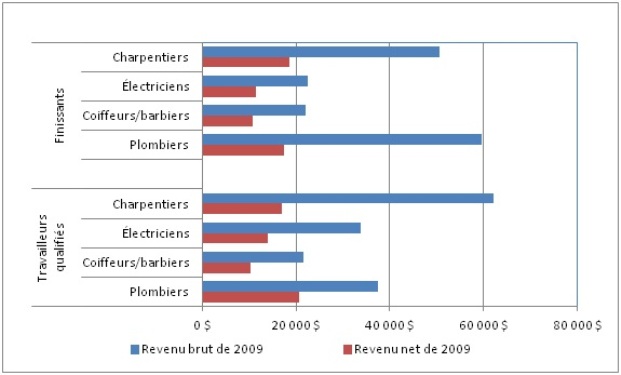

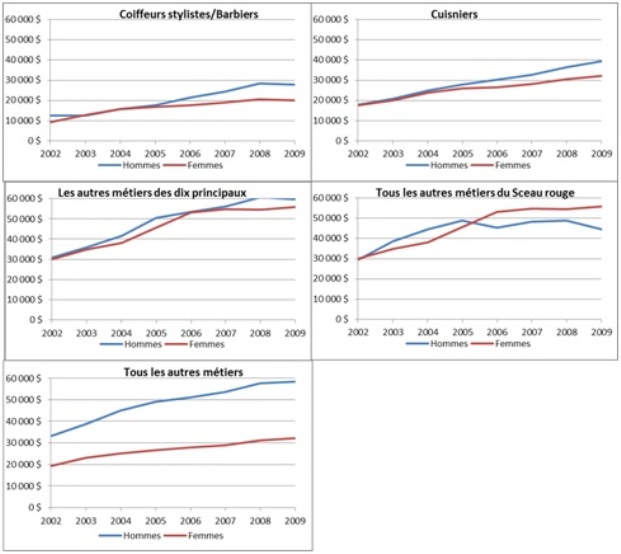

Le graphique 3.12 présente la médiane des revenus en 2009 pour les dix principaux métiers, les autres métiers désignés Sceau rouge et tous les autres métiers des groupes définis en 2008. Le groupe des finissants représente le point de référence dans chacune des sections du graphique. Tout comme avec les résultats de l’EPA, les écarts salariaux entre les métiers sont la caractéristique la plus intéressante. Par exemple, chez les finissants, ceux occupant un poste au sein des cinq métiers les plus populaires gagnent trois fois que ceux dans les métiers présentant le plus faible revenu (coiffeurs-stylistes/barbiers) et deux fois plus que le deuxième métier à plus faible revenu (cuisiniers).

La tendance selon laquelle les finissants jouissent d’un avantage plus important sur le plan du revenu que les autres groupes est toujours vraie pour la majorité des métiers. Somme toute, les plus grands écarts sont entre les finissants et les deux types de persévérants et les décrocheurs. Cependant, les écarts sont relativement petits pour les cuisiniers et pour les coiffeurs-stylistes/barbiers par rapport aux autres métiers. Le métier au plus faible revenu offre donc moins d’avantages aux finissants. En fait, il n’est pas plus avantageux de réussir le programme que de le poursuivre à long terme pour les apprentis dans ces deux domaines.

L’écart le plus petit est entre les finissants et les travailleurs qualifiés. Ce n’est pas surprenant, car ces deux groupes ont atteint la reconnaissance professionnelle. Tous les métiers désignés Sceau rouge, hormis ceux expressément mentionnés, offrent des avantages salariaux par rapport aux métiers qui ne sont pas désignés Sceau rouge.

Graphique 3.12 Revenu d’emploi médian de 2009 selon les métiers et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]

Description de l’image Graphique 3.12 Revenu d’emploi médian de 2009 selon les métiers et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]

Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant le revenu d’emploi médian selon le métier et le statut du SIAI de 2008 : les finissants par rapport aux autres groupes. Treize groupes de métiers sont examinés : mécanicien de matériel lourd; mécanicien de chantier; électricien (sauf industriel); monteur de conduites de vapeur, tuyauteur et installateur de réseaux de gicleurs; plombier; soudeur et opérateur de machines à souder et à braser; technicien en entretien et réparation d’automobiles; charpentier; cuisinier; coiffeur-styliste et barbier; tous les autres métiers désignés Sceau rouge; tous les autres métiers, ainsi que le total (la totalité des métiers). Quatre graphiques sont présentés et ils comparent tous le nombre de finissants avec les autres catégories de groupe pour tous les métiers examinés.

En 2009, les mécaniciens de matériel lourd avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 75 067 $ pour les finissants; 49 045 $ pour les persévérants; 58 577 $ pour les persévérants à long terme; 42 570 $ pour les décrocheurs, et 74 297 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les mécaniciens de chantier avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 68 596 $ pour les finissants; 46 983 $ pour les persévérants; 55 327 $ pour les persévérants à long terme; 48 486 $ pour les décrocheurs, et 56 642 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les électriciens (sauf industriels) avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 65 117 $ pour les finissants; 34 769 $ pour les persévérants; 45 015 $ pour les persévérants à long terme; 33 591 $ pour les décrocheurs, et 53 795 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les monteurs de conduites de vapeur, tuyauteurs et installateurs de réseaux de gicleurs avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 64 302 $ pour les finissants; 44 895 $ pour les persévérants; 48 814 $ pour les persévérants à long terme; 42 880 $ pour les décrocheurs, et 62 891 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les plombiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 60 884 $ pour les finissants; 34 475 $ pour les persévérants; 49 958 $ pour les persévérants à long terme; 33 690 $ pour les décrocheurs, et 59 022 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 56 840 $ pour les finissants; 35 607 $ pour les persévérants; 44 056 $ pour les persévérants à long terme; 33 953 $ pour les décrocheurs, et 41 992 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les techniciens en entretien et réparation d’automobiles avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 48 517 $ pour les finissants; 29 250 $ pour les persévérants; 41 249 $ pour les persévérants à long terme; 31 449 $ pour les décrocheurs, et 48 677 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les charpentiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 46 814 $ pour les finissants; 28 897 $ pour les persévérants; 35 420 $ pour les persévérants à long terme; 27 951 $ pour les décrocheurs, et 41 761 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les cuisiniers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 30 612 $ pour les finissants; 19 476 $ pour les persévérants; 29 525 $ pour les persévérants à long terme; 21 816 $ pour les décrocheurs, et 37 166 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les coiffeurs-stylistes et les barbiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 19 999 $ pour les finissants; 15 293 $ pour les persévérants; 19 150 $ pour les persévérants à long terme; 16 269 $ pour les décrocheurs, et 19 598 $ pour les travailleurs qualifiés.

En 2009, les travailleurs de tous les autres métiers désignés Sceau rouge avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 55 228 $ pour les finissants; 36 591 $ pour les persévérants; 39 635 $ pour les persévérants à long terme; 35 921 $ pour les décrocheurs, et 56 902 $ pour les travailleurs qualifiés.

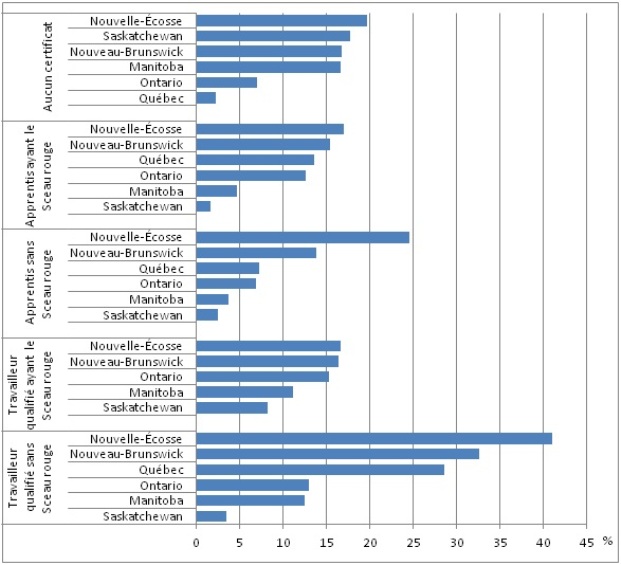

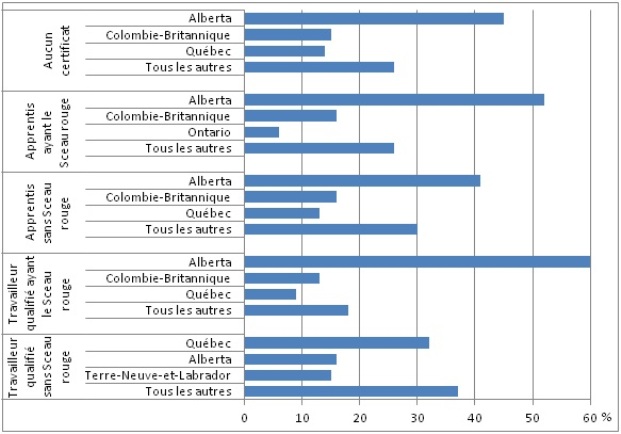

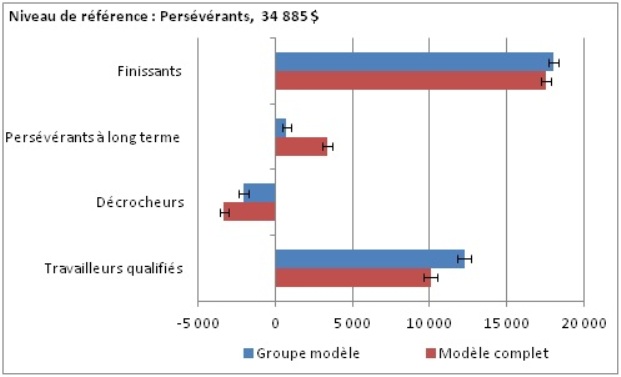

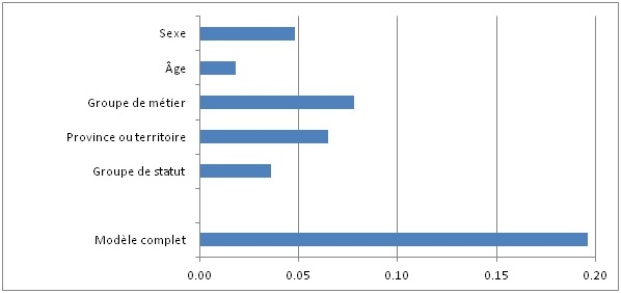

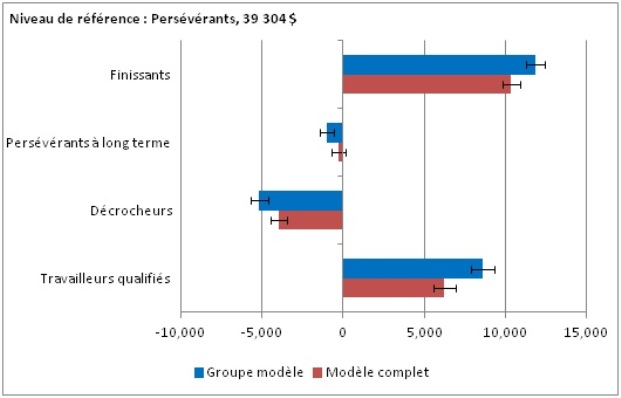

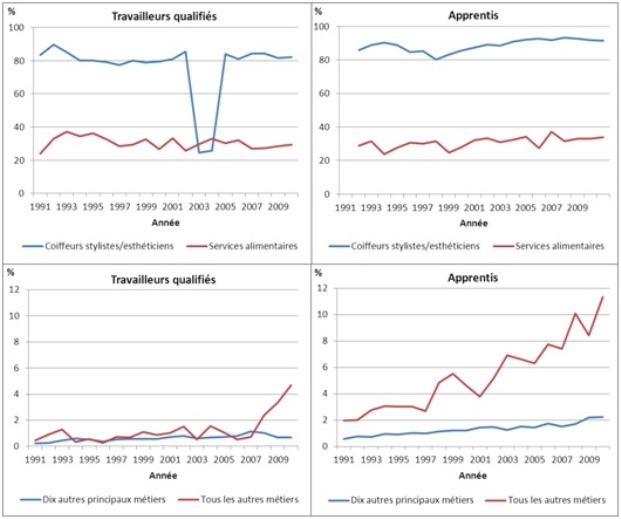

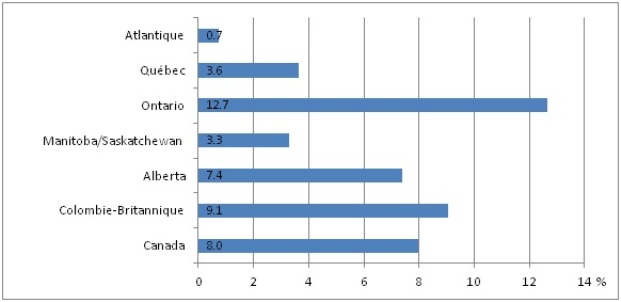

En 2009, les travailleurs de tous les autres métiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 45 891 $ pour les finissants; 29 348 $ pour les persévérants; 40 963 $ pour les persévérants à long terme; 32 455 $ pour les décrocheurs, et 41 011 $ pour les travailleurs qualifiés.